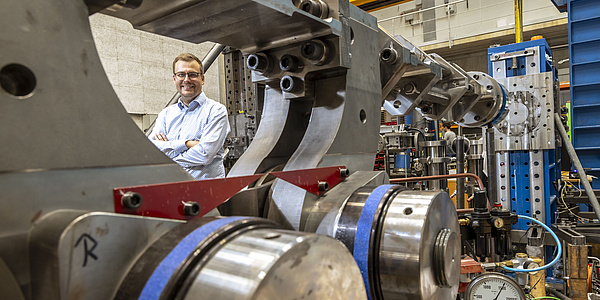

Christian Trapp: „Eine schöne Maschine ist für mich einfach“

Wo und wie hat Ihre wissenschaftliche Karriere begonnen?

Christian Trapp: Ich komme aus Heidelberg. Das merkt man sicher an meiner Aussprache. Ich habe dort sehr lange gelebt, aber in Karlsruhe und Stockholm Maschinenbau studiert. Zur Promotion bin ich dann an die Universität in Stuttgart gegangen.

Damals haben Sie sich auch begonnen, sich mit Motoren zu beschäftigen?

Trapp: Genau. Damals haben sich die Verbrennungsmotoren langsam in mein Leben geschlichen, weil sich das Institut, an dem ich promovierte, intensiv damit beschäftigt hat. Ich hatte großes Glück, weil es zu der Zeit die ersten direkt einspritzenden Ottomotoren gab: Eine neue Technologie, an der dann viele OEMs (Original Equipment Manufacturers, Anm.) gearbeitet haben. An unserem Institut war dazu sehr viel Expertise vorhanden, wir durften sehr eng mit Mercedes zusammenarbeiten. Ich habe damals als Doktorand auch erste Führungserfahrungen sammeln können, weil ich ein Team von Techniker*innen an den Prüfständen und Diplomand*innen leiten durfte. Meine Promotion habe ich um ein Projekt für die Forschungsvereinigung Verbrennungskraftmaschinen herum aufgebaut, in dem es um die Optimierung von Motoren durch den Einsatz von Simulationen ging. Das ist mir bis heute ein sehr wichtiges Thema.

Simulationen?

Trapp: Für mich ist das Thema simulationsbasierte Entwicklung und Optimierung äußert wichtig, da die Komplexität von Systemen und Maschinen immer größer wird: Mehr Effizienz, weniger Schadstoffe, weniger Geräusche und Vibrationen, geringe Kosten und immer kürzere Entwicklungszyklen. Durch eine simulationsgetriebene Entwicklung können wir dies leisten und die Grenzen der Physik immer weiter ausreizen.

Mich fasziniert tatsächlich gar nicht das Fahrzeug an sich, sondern die Motoren.

(Christian Trapp)

Aber Sie waren auch schon immer um die Reduktion von Schadstoffen bemüht, oder?

Trapp: Es ging in meinen ersten wissenschaftlichen Zeiten vor allem um die Kraftstoffersparnis und damit die CO2-Reduktion. Es ging mehr um die Effizienz der Motoren bei gleichzeitiger Einhaltung der Schadstoffregulierungen wie der EURO-Verordnungen, die aber seitdem bis hin zu nun bald EURO 7 immer strenger wurden und dadurch immer mehr in den Mittelpunkt der Entwicklungen gerückt sind.

Was interessiert Sie so sehr an Fahrzeugen, dass Sie ihnen Ihre wissenschaftliche Karriere widmen?

Trapp: Mich fasziniert tatsächlich gar nicht das Fahrzeug an sich, sondern die Motoren. Vor allem, was in den Motoren innen los ist. Ich befasse mich mit Thermodynamik, Verbrennung und Strömung - und auch der Regelung all dieser Prozesse. Ich möchte neue Konzepte finden, die sie nachhaltiger machen: Verbrauch reduzieren, CO2 reduzieren, Schadstoffe reduzieren.

Wie ist es nach ihrer Studienzeit weitergegangen?

Trapp: Ich konnte an der Universität bereits Kontakte in die Automobilindustrie knüpfen und bin dann zu Bosch gegangen. Dort durfte ich ein Management-Trainee-Programm absolvieren und viel zum Thema Softskills und Führung lernen. Während dieser Zeit war ich auch ein halbes Jahr für Bosch in den USA und habe Cadillac bei einem Projekt unterstützt – also wieder ein sehr schöner Motor in einem sehr schönen Auto.

Ist Ihnen die Auslandserfahrung wichtig?

Trapp: Ja, sehr. Darum habe ich mich immer bemüht. Ich war während meines Studiums für ein Praktikum in Singapur und habe meine Diplomarbeit an der KTH in Stockholm geschrieben. Später waren meine Teams immer international und auf der ganzen Welt angesiedelt. Mir sind das internationale Umfeld und die weltweiten Kontakte sehr wichtig. Wir sind eine Welt und alles Menschen. Wir sollten zusammenarbeiten für eine nachhaltige Zukunft und Umwelt, eine nachhaltige Welt für alle Menschen.

Wie ging es nach Bosch weiter?

Trapp: Nach vier Jahren habe ich bei Ricardo Engineering als Chefingenieur für Ottomotoren im deutschsprachigen Raum begonnen. Ich war für zwei BMW-Motorrad-Projekte zuständig – also wieder Brennverfahren und Thermodynamik

Danach habe ich nicht nur das Unternehmen, sondern gleich auch die Motorengröße gewechselt: Ich habe bei Jenbacher in Österreich begonnen, die Großmotoren für die Stromerzeugung und als Blockheizkraftwerke produzieren. Ich bin als Abteilungsleiter für Thermodynamik nach Jenbach – ein Ort in Tirol – gegangen, war zum Schluss global verantwortlich für Performance, Emissions und Controls für alle Jenbacher und Waukesha Motoren sowie für Energiesystemen, die diese Motoren enthalten. Zu dieser Zeit habe begonnen, mit dem LEC (Large Engines Competence Center) und dem Institut für Thermodynamik und nachhaltige Antriebssysteme an der TU Graz eng zusammen zu arbeiten. Ich habe also schon eine langjährige Beziehung zu Graz und kenne die Stadt und die TU Graz sehr gut.

Wie ging es Ihnen in Österreich?

Trapp: Ich habe damals in der Nähe von Innsbruck mit all den wunderbaren Bergen gelebt, wo ich mich sehr wohl fühle. Die erste Frage im Einstellungsgespräch war natürlich: „Können Sie Ski fahren?“ (lacht) Mein damaliger Chef hat also gleich zu Beginn Prioritäten gesetzt. Das hat sehr gut gepasst und ich hatte eine sehr schöne Zeit. Aber ich wollte immer mehr mit jungen Leuten arbeiten und habe nebenher beim Managementcenter in Innsbruck und an der Hochschule in Esslingen Vorlesungen gehalten.

Die erste Frage im Einstellungsgespräch war natürlich: „Können Sie Ski fahren?“

(Christian Trapp)

Das Angebot von der Universität der Bundeswehr in München war daher sehr verlockend: Forschung und Lehre auf höchstem Niveau zu betreiben, Technik und die Menschen in den Mittelpunkt zu stelle. Ich bin dann als Professor für Fahrzeugantriebe berufen worden und hatte sehr viele Möglichkeiten, um zu gestalten. Es gab ein altes Labor, das gut sechs Jahre leer gestanden ist. Glücklicherweise gab es die notwendigen Mittel, um alles neu aufzubauen, was ich auch getan habe: Motorenprüfstände, Rollenprüfstände, Brennstoffzellenprüfstände und auch einen Demonstrator für ein ganzheitliches Energiesystem mit Photovoltaik, Kleinwindanlagen, Batteriesystemen, Elektrolyseure, Wasserstoffspeicher, Blockheizkraftwerk, Brennstoffzellen und bi-direktionale Einbindungen von Fahrzeugen … ein großes, spannendes Aufbauprojekt als Teil des von mir mitgegründeten Forschungszentrums für Mobilität und regenerative Energien mit einer Finanzierung durch die deutsche Bundesregierung für sechs Jahre: 17 Professor*innen und knapp 100 Mitarbeitenden an der Universität, dazu viele Partnerunternehmen aus der Industrie. Wir haben die Mobilität, die Antriebssystem, aber auch die dafür notwendigen Energieträger und Energiesysteme der Zukunft erforscht und im wahrsten Sinne des Wortes erfahrbar gemacht. Hier war dann ein besonderer Fokus eben auf diesen nachhaltigen und resilienten Energiesystemen.

Inwiefern?

Trapp: Es geht dabei um distributed power – also verteilte Energiesysteme für ein nachhaltige Zukunft. Wichtig ist mir dabei die Resilienz dieser Systeme, gerade auch wenn diese im Bereich der kritischen Infrastruktur wie Krankenhäuser, Wasserversorgung, Rechenzentren, Feuerwehr oder Polizei eingesetzt werden. Diese Resilienz wird immer wichtiger, wie uns auch der Ukraine-Krieg zeigt, wo als erstes die Energieversorgung der Ukraine angegriffen wurde. Bei Angriffen muss es sich aber nicht nur um physische, militärische Angriffe handeln, sondern auch um Sabotage, Terroranschläge und Cyberattacken, wie wir sie in Westeuropa immer mehr sehen.

Wenn sie das Buch Blackout kennen – dieses Szenario ist viel realistischer, als wir wahrhaben möchten. Was passiert, wenn unsere kritische Infrastruktur, Krankenhäuser, Polizei, Feuerwehr, Supermärkte und Banken ganz plötzlich nicht mehr funktionieren? Dann wird es schwierig. Wir müssen uns sehr gut überlegen, wie abhängig wir von Energie sind und was passiert, wenn sie nicht mehr da ist und wie wir die Widerstands- und Durchhaltefähigkeit im Krisenfalle stärken. Und das sehr schnell.

Was passiert, wenn unsere kritische Infrastruktur, Krankenhäuser, Polizei, Feuerwehr, Supermärkte und Banken ganz plötzlich nicht mehr funktionieren?

(Christian Trapp)

Ein sehr wichtiges und spannenden Thema, bei dem ich schon an der Universität der Bundeswehr eng mit dem LEC hier in Graz zusammengearbeitet habe, gerade auch bei der Methodenentwicklung und Simulation zur Optimierung solcher Energiesysteme. Hier gibt es in Graz auch sehr viel Expertise.

Sie haben vorher Wasserstoffsysteme erwähnt. Das war ebenfalls ein Schwerpunkt?

Trapp: Wir haben parallel an wasserstoffbasierten Verbrennungsmotoren geforscht – einerseits für Blockheizkraftwerke, andererseits für Truck- und Busmotoren. Diese können einen wertvollen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten, basierend auf einer uns wohlbekannten Technologie.

Gemeinsam mit BMW haben ich auch ein Konzept für ein serielles Hybridfahrzeug entwickelt und ein entsprechendes Demonstratorfahrzeug aufgebaut: Diese kann beispielsweise Wasserstoffmotoren oder Brennstoffzellen enthalten, die optimal mit Batterien und Elektromotoren kombiniert werden. Des Weiteren haben wir noch andere nachhaltige Kraftstoffe wie Ethanol, Methanol, OME oder Oktanol untersucht, die man in relativ konventionellen Verbrennungsmotoren nutzen kann.

Für all das war und ist das Thema Simulationsmethoden sehr wichtig: die Entwicklung neuer Modelle und dann auch die Validierung der Simulationen. Die müssen ja abgesichert sein, so dass wir prädiktiv arbeiten können und belastbare Ergebnisse erhalten.

Und jetzt hat es Sie an die TU Graz gezogen.

Trapp: Wie gesagt, ich kannte das Institut und die Stadt schon sehr gut. Mir ist einerseits der Abschied aus München sehr schwergefallen, weil ich dort viel aufgebaut habe. Andererseits hing mir Graz immer schon am Herzen. Ich mag das Institut, ich mag die Leute und die Stadt. Das war eine fantastische Gelegenheit und ich bin sehr geehrt, dass ich sie bekommen habe.

Wie möchten Sie die Forschung in Zukunft anlegen?

Trapp: Meine Themen passen wunderbar: nachhaltige Antriebssysteme und Thermodynamik, verschiedene Motoren mit nachhaltigen Kraftstoffen, Hybridantriebe, Gesamtantriebskonzepte für die Zukunft von Fahrzeugen, nachhaltige und resiliente Energiesysteme. Das ist genau mein Fokus. Und ich kenne mich auch mit Großmotoren aus. Wir haben hier ein tolles Institut mit allen Möglichkeiten, hervorragenden Mitarbeitenden und Bereichsleiter*innen. Gleichzeitig ist auch mit dem LEC und dem HyCentA eine enge Verzahnung und Zusammenarbeit möglich, so dass wir in großen, ganzheitlichen Systemen an der Nachhaltigkeit und der Resilienz forschen können. Damit schaffen wir einerseits Grundlagen, können neuen Erkenntnisse gewinnen und publizieren, anderseits können wir anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung mit und für die Industrie vorantreiben und damit die Wirtschaft in Österreich und Europa stärken. Forschung sichert uns unseren Wohlstand und einen nachhaltigen Alltag für die Zukunft.

Gleichzeitig müssen wir junge Leute für diese Themen begeistern. Wir brauchen trotz KI und Informatik auch Maschinenbauer*innen und Elektrotechniker*innen, die gerade auch KI und IT zu nutzen verstehen. Wir brauchen ausgewogene Teams mit einem deutlich höheren Frauenanteil als heute hier in Österreich. In Ländern wie Italien, Frankreich und Spanien ist die Zahl der Frauen im Maschinenbau interessanterweise deutlich höher als bei uns und wir müssen uns fragen, wie wir die Bedingungen hier entsprechend verbessern können.

Wir brauchen trotz KI und Informatik auch Maschinenbauer*innen und Elektrotechniker*innen, die gerade auch KI und IT zu nutzen verstehen.

(Christian Trapp)

Dabei hat Technik und die Ausbildung in diesem Bereich auch mit Ethik zu tun – ich muss nicht alles machen, was ich machen kann und ich sollte alles unternehmen, um möglichst nachhaltig und ressourcensparend zu sein… zum Wohle aller Menschen.

Kollege Helmut Eichlseder und sein Team haben hier in den letzten 25 Jahren Beeindruckendes aufgebaut und es sind sehr große Fußstapfen, die da hinterlassen werden. Ich werde mich bemühen, diese in einer sich ständig und immer schneller verändernden Welt auszufüllen und zusammen mit allen Kolleg*innen das Institut und die TU Graz als Leuchttürme für Spitzenforschung in der Welt zu halten und erfolgreich in die Zukunft zu führen.

Und eine abschließende Frage: Was macht für Sie eine schöne Maschine, einen schönen Motor – von dem Sie vorher gesprochen haben – aus?

Trapp: Wenn er einfach ist. Aber gleichzeitig hocheffizient beispielsweise im Kraftstoffverbrauch und keine Schadstoffe ausstößt. Je einfacher und ressourcenschonender die Technik ist, die wir einsetzen können, um unsere Ziele zu erreichen, desto schöner ist das für mich.

TU Graz research monthly

Monatlicher Newsletter rund um aktuelle Forschungsthemen an der TU Graz. Jetzt abonnieren: