Talk Science to Me #56: Hochwasserüberlauf eine Kraftwerks

Pumpspeicherkraftwerke dienen uns heute als Energiespeicher und Bereitsteller. Um nicht gänzlich neue Kraftwerke bauen zu müssen, werden Speicherkapazitäten von bestehenden Projekten erweitert. Georg Theg von der TU Graz beschäftigt sich mit den damit verbundenen Erweiterungen der Hochwasserüberläufe. Mein Name ist Birgit Baustetter und ihr hört Talk Science to Me, den Wissenschaftspodcast der TU Graz.

Lieber Georg, vielen Dank, dass du heute hier bist und mit mir über den Wasserbau sprechen wirst und über deine Forschung. Es wäre toll, wenn du dich einmal vorstellen könntest. Wer bist du? Woran arbeitest du?

Georg Thek: Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Georg Thek. Ich bin Universitätsassistent und Doktoratsstudent am Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft und bin dort im Speziellen bei den Hochdruckanlagen und Pumpspeicherkraftwerken mit dabei.

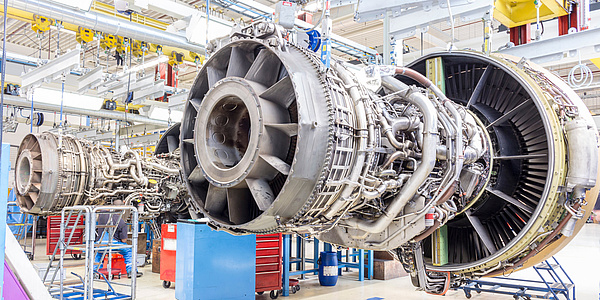

Was sind Hochdruckanlagen und Pumpspeicherkraftwerke?

Thek: Also bei Hochdruckanlagen und Pumpspeicherkraftwerken ist ausschlaggebend die Fallhöhe, die da mit dabei ist. Also bei einer gewissen Fallhöhe spricht man dann eben von diesen Hochdruckanlagen. Pumpspeicherkraftwerke haben den großen Vorteil noch zusätzlich dabei, dass sie auch in den Pumpspeicherbetrieb gehen können. Sprich, wir können auch als Batterie genutzt werden.

Du hast jetzt schon ein bisschen angeschnitten. Wofür brauchen wir die eigentlich?

Thek: Pumpspeicherkraftwerke können wir wirklich, wie schon eben erwähnt, als Batterie nutzen. Sprich, wenn wir jetzt einen Energieüberschuss haben, also elektrischen Energieüberschuss, können wir den mit Pumpspeicherkraftwerken zwischenspeichern. Wenn dieser Energieüberschuss entsteht, können wir mit den Pumpspeicherkraftwerken quasi in den Pumpbetrieb gehen. Wir pumpen Wasser von niedrigeren Lagen in höhere Lagen, speichern das Wasser zwischen und bei Energiebedarf können wir das Wasser wieder von oben nach unten turbinieren und somit elektrische Energie erzeugen.

Womit genau beschäftigst du dich da in diesem großes Thema, da gibt es sehr viele einzelne Komponenten, womit genau beschäftigst du dich da drinnen?

Thek: Im konkreten Fall, so wie wir es jetzt gerade im Institut vorhanden haben, haben wir von einer Hochdruckanlage eine Hochwasserentlastung im Modell nachgebaut. Sprich, der Kärntner Energieversorger, die Kelag, baut zurzeit den Speicher Wurten aus,sprich, es wird dort der bestehende Damm erhöht und somit auch das Speichervolumen erhöht. Durch die Erhöhung des Wurtendammes müssen auch diverse Komponenten von dieser Kraftwerksanlage mit erhöht werden. Unter anderem fällt da auch die Hochwasserentlastungsanlage mit dazu.Und damit wir die weiter untersuchen können, ist sie bei uns als Modell in der Laborhalle im Maßstab 1 zu 25 nachgebaut.

Jetzt heißt immer, dass Kraftwerke, Flusskraftwerke besonders gut Hochwasser auch regeln können. Jetzt sagst du, die brauchen aber einen Hochwasserschutz. Warum?

Thek: Also Hochwasserschutz in diesem Sinn ist es keiner. Es ist eine Hochwasserentlastung. Es kann schon sein, dass der Speicher durch den Betrieb oder eben durch Niederschlagswässer gut gefüllt ist, beziehungsweise "bis zum Stauziel" nennt sich das, bis zum maximalen Wasserlevel gefüllt ist und somit muss dann überschüssiges Wasser, welches jetzt nachkommend noch kommen kann, eben sicher am Bauwerk vorbeigeführt werden. Und dazu dienen eben Hochwasserentlastungsanlagen.

Wie schauen die aus?

Thek: Es gibt verschiedene Aussehensarten oder Herangehensweisen, wie diese Hochwasserentlastungsanlage umgesetzt werden kann. Zum Teil werden sie über Dämme an gewissen gesicherten Zonen quasi überströmt oder in unserem Fall über einen Trichterüberfall in ein Stollensystem eingeleitet und am Damm vorbeigeleitet.

In ein Stollensystem?

Thek: In ein Stollensystem, genau. Also schon angesprochen, dieser Trichterüberfall ist eigentlich etwas Besonderes. Man kennt ihn vielleicht von anderen Speicherseen. Der liegt von der Höhe her genau auf diesem maximalen Wasserspiegel. Alles, was höher an Wasser daherkommt, wie dieser maximale Wasserspiegel, wird über diesen Trichter in das Stollensystem eingeleitet. Das Stollensystem ist dann zur Gänze unterirdisch angesiedelt und findet den Weg durch einenbetonierte Stollen, durch den Fels am Schüttdamm vorbei.

Ist das eine neue Anlage, die ihr konzipiert oder ist das was Bestehendes, das jetzt erweitert wird?

Thek: Nein, das ist eine bestehende Anlage, die erweitert wird. Wie schon erwähnt, wird der Schüttdamm erhöht, um das Speichervolumen auszubauen und somit muss jetzt auch die Hochwasserentlastungsanlage mit hochgesetzt werden. Sprich alles was wir im Modell nachgebaut haben,findet sich in der Natur draußen wieder bis auf den neuen Einlauf, also bis auf den neuen Trichter, der eben den alten ersetzt und neu aufgesetzt wird.

Wie baut ihr so ein Modell?

Thek: Da gibt es auch verschiedene Herangehensweise, also wenn man das normale Flusskraftwerksmodell zum Beispiel hernimmt, das ist nahezu zur Gänze aus Beton und einzelnen Teilen aus Plexiglas nachgebaut. In unserem Fall haben wir das Besondere, dass wir zum Teil den Speicher nachbauen mussten. Der Speicher selbst besteht aus einem großen Stahltank, der in rund 3,5 bis 4 Meter Höhe angesiedelt ist. Und in der Mitte dieses Stahltanks oder dieses Stahlbeckens findet unser Trichterüberfall Platz. Dieser und das ganze Stollensystem, was danach gehend anschließt, ist zur Gänze aus Plexiglas hergestellt. Plexiglas bietet dabei den Vorteil, es ist transparent, sprich wir sehen, was im Inneren in dem System passiert mit dem Wasser. Gibt es irgendwelche Lufteinschlüsse, gibt es irgendwelche geometriebedingten Verformungen oder irgendwelche Störkörper innen drinnen, die dann eben die Abflusskapazität beeinflussen können.

Könntest du dieses Modell ein bisschen genauer beschreiben? Ist das so ein Standardmodell, das man eh quasi alle zwei Wochen mal aufbaut in eurem Labor, das ist was Besonderes?

Thek: Also es ist überhaupt kein Standardmodell, es hat auch schon die Kapazitäten vom Labor ziemlich gefordert, weil wir in der Höhe doch irgendwo beschränkt sind und dieses Stahlbecken, wo wir den unmittelbaren Bereich um diese Hochwasserentlastung, um diesen Trichter nachgebildet haben, liegt auf einer Höhe von 3,5 Meter. Wir können in diesem Stahltank bis zu 6 Kubikmeter Wasser unterbringen und dann beginnt dieser Überlauf aktiv zu werden. Dieser Überlauf ist dieser Überfalltrichter. Der Trichter ist zur Gänze aus Plexiglas gefertigt, wurde auch bei uns am Institut von unseren Technikern per Hand gefertigt und schließt dann an diesen senkrechten Fallschacht, der dann über einen Krümmer in dieses Stollensystem weitergeht, ein. Und wie schon kurz angesprochen, es ist alles aus Plexiglas gestaltet und alles in Handarbeit gefertigt. Die ganzen Pläne sind von unseren Technikern gezeichnet worden. Der ganze weitere Aufbau ist von unserem Schlosser, von unserem Tischler, alles selbst umgesetzt worden und war ein ziemlich komplexer Aufbau, weil ja auch das gesamte Stollensystem jetzt nichts Geradliniges ist, sondern wir haben da etliche Richtungsänderungen in der Lage mit drinnen. Und zusätzlich auch noch einen Übergang von diesem Stollensystem, der rund ist,sprich es ist ein runder Stollen, auf einen Kanalquerschnitt. Der Kanalquerschnitt ist dann zum Teil rechteckig mit einem trapezförmigen Dach oben und das ist auch alles aus Plexiglas bei uns von unseren Tischlern und Technikern aufgebaut worden. Das hat sicher zu den komplexeren Modellen gezählt, die bei uns umgesetzt worden sind. Also es ist kein Standardmodell und wird dann nicht alle zwei Wochen wieder aufgebaut.

Wie lange wird das jetzt im Einsatz sein in der Forschung?

Thek: Wir hoffen, dass es noch länger im Einsatz ist. Also die grundsätzlichen Untersuchungen, also der Umfang des Auftrags sind abgeschlossen. Wir sind gerade beim Abschließen des Berichts und so weiter. Aber wir hoffen oder zielen darauf hin ab, dass wir noch etliche Forschungsprojekte an diesem modell oder vielleicht auch Teilen des Modells durchführen können.

Kannst du auch die ganzen Sachen nachstellen, die da drinnen sind, wie Sedimente oder Gesteine oder was da reinkommen könnte?

Thek: im jetzigen modell nicht, weil wir ein Reinwasser-Modell haben. Sprich, wir gehen wirklich mit reinem Wasser hinein und es wird auch nur Wasser über den Trichter abgeführt. In der Natur würden schon diverse Sedimente, eventuell schwimmende Sedimente irgendwo mit abgeführt werden, hat jetzt aber im Speziellen keinen Einfluss darauf.

Woher nehmt ihr da die ganzen Daten, wie ihr dieses Modell baut? Also das ist ja dieser Speicher, der sich auf gewisse Weise verändert, eben wegen der Sedimenten, eben wegen dem Geröll, das daherkommt. Wie messt ihr das und wie baut ihr das dann auch?

Thek: Also für die Hochwasserentlastungsanlage spielt jetzt in diesem Fall auch das Sediment und Geröll und so weiter nicht wirklich eine tragende Rolle, weil wir genug Speichervolumen, sprich von der Sohle bis zur Überfallkante des Überfalltrichters genug Speichervolumen haben oder genug Platz da ist. Wir bekommen, vor allem weil es ja bestehende Anlagen sind, Bestandspläne zugeliefert, beziehungsweise auch, weil der Trichter ein Neubau ist, beziehungsweise den alten Trichter ersetzt, die Neubaupläne von dem Trichter. Zusätzlich war es bei dieser Anlage auch so, dass wir einen Ortsaugenschein durchgeführt haben, weil natürlich durch bei älteren Anlagen und so weiter es immer wieder vorkommen kann, dass Bestandspläne nicht auf dem aktuellsten Stand sind oder eben so alt sind und vielleicht in der Baudurchführung etwas anders ausgeführt worden ist, dass eben nicht zur Gänze mit dokumentiert worden ist. Zusätzlich war es hier so, dass wir einen Laserscan durchgeführt haben bzw. der wurde durchgeführt und wir haben die Daten bekommen, sprich das gesamte Stollensystem wurde mit einem Laserscan von innen aufgenommen, woraus dann unsere Techniker im Labor oder im Institut selbst Pläne herausgezogen haben, um das Modell nachzubauen.

Ihr habt jetzt eure Daten, ihr habt das Modell gebaut, wie geht es dann weiter?

Thek: Nachdem wir das Modell eben gebaut haben, steht einmal die erste Nassimbetriebnahme quasi vor der Tür. Sprich: Wir schalten das Wasser ein und setzen das Ganze in Betrieb. Danach, wenn alles dicht ist, können wir mit unseren Versuchen starten. Unsere Versuche sehen in dem Fall so aus, wir können verschiedene Hochwasserszenarien durch den Trichter abführen, von den kleinsten Hochwässern, die vielleicht einmaljährlich auftreten, bis zu Hochwässern, die einem 5.000-jährigen Hochwasser entsprechen.

Und dort messt ihr dann wieder Daten und was macht ihr dann damit?

Thek: Genau, also grundsätzlich das Wichtigste ist einmal, ob das errechnete Hochwasser, welches am Standort des Trichterüberfalls oder am Standort des Speichers eben auftreten kann, überhaupt über das Entlastungssystem abgeführt werden kann. Das ist einmal der erste Zugang. Sprich, reicht die Abfuhrkapazität in dem Fall aus. Da hat sich gezeigt, dass das alles sehr gut ausgeht. Also sprich, die errechneten Hochwässer gehen sich aus und können schadlos und eben sicher am Bauwerk vorbeigeführt werden. Zusätzlich sind dann auch noch andere Thematiken untersucht worden, unter anderem zum Beispiel Druckmessungen über das gesamte System, um auch zu sehen, ob die Bestandsauskleidung von dem Stollensystem den dynamischen Lasten standhalten kann. Beziehungsweise wurde auch noch ein Schwerpunkt auf die Belüftungsthematik gesetzt, da das gesamte Stollensystem auch belüftet wird und da Belüftungsbauwerke und so weiter auch adaptiert werden müssen in der Höhe. Also wurden die auch mit untersucht, ob sich das Ganze auch von der Belüftung her, also jetzt nicht nur vom Wasserdurchfluss, sondern auch vom Luftdurchfluss her ausgeht.

Du hast gesagt, in dem Fall geht sich alles sehr, sehr gut aus. Wenn das nicht so wäre, was würdet ihr dann tun? Würdet ihr dann Empfehlungen geben? Würde dann gleich direkt was umgesetzt werden?

Thek: Also wir würden schon Empfehlungen geben, beziehungsweise können wir auch am physischen Modell dann irgendwelche Adaptierungen durchführen. Also sollten jetzt irgendwelche Querschnitte zu klein sein, zu eng sein, vielleicht irgendwelche Geometrien nicht ganz passen, sei es lagebedingt irgendeine Kurve oder was auch immer im Stollensystem vorhanden ist, können wir die natürlich auch adaptieren im Modell. Schwieriger wäre es da allerdings gewesen. Da es sich um eine Bestandsanlage handelt, hätten wir jetzt nicht diesen Spielraum, wie wenn es zum Beispiel in den Neubau gegangen wäre, weil ja das Stollensystem in der Natur schon existiert.

Was ist denn für dich interessanter, eben an so einem bestehenden Bauwerk zu bauen oder was komplett Neues zu konzipieren?

Thek: Es hat beides seine Anreize. Bei der Bestandsanlage ist wahnsinnig interessant gewesen, wie hat man vor diesen 60, 70 Jahren, wo das Ganze errichtet worden ist, gebaut. Wir haben auch den Stollen draußen besichtigt und Hut ab vor den Arbeitern damals, es ist wirklich sehenswert, wie das Ganze im Stollen, im Felsen selbst gebaut worden ist. Bei der gesamten Auskleidung handelt sich um eine Betonauskleidung und es ist schon faszinierend, wie man auch zu diesen Zeiten schon so exakt und so weiter arbeiten hat können. Neubauten haben natürlichauch diesen Reiz, wenn man immer wieder etwas Neues entwickeln oder etwas Neues dazu entwickeln kann. Sprich, bei den Adaptierungen ist man natürlich viel freier, als jetzt eben bei diesen Bestandsanlagen, wo es wirklich um die Überprüfung geht. Geht sich das alles so aus, wie man sich das bis jetzt gedacht hat, ja oder nein.

Du machst jetzt sehr anwendungsorientierte Forschung. Wie wichtig ist dir das, dass du siehst, dass das, was du erforscht und was du entwickelst vielleicht auch, dass das dann umgesetzt wird?

Thek: Das ist mir schon was Wichtiges, vor allem hat man dann auch immer diesen Zugang dazu. Also man kann es auch bildlich irgendwo beschreiben oder darstellen, beziehungsweise man hat dann was in der Hand, wo man herzeigen kann, ja, das haben wir im Labor umgesetzt und so schaut es jetzt in der Natur auch aus. Es ist immer wirklich immer dieses Abbild im Labor von der Natur. Also das ist schon ein wichtiger Punkt.

Welcher Teil dieser Arbeit macht dir am meisten Spaß? Das Draußensein, das Modellieren, das Bauen von den Versuchsanlagen, dann die Versuche selbst?

Thek: An und für sich die Versuche selbst. Es ist doch immer wieder faszinierend, wenn man in der Laborhalle rausschaut und dann hört man irgendwo das Wasser rauschen. Also erstens mal wie laut es draußen sein kann, was sich wirklich in diesem System abspielt und das live vor Ort dort mitzuerleben am Modell, ist das schon sehr sehenswert.

Du hast jetzt schon das Wasser erwähnt. Geht es bei dir primär an deinem Forschungsinteresse um das Wasser selbst oder geht es um den bauingenieurlichen Hintergrund?

Thek: Also mir ist schon der Bauingenieurswesen-Hintergrund besonders wichtig. Deshalb bin ich auch sehr froh, dass ich da in den Hochdruckanlagen und Pumpspeicherkraftwerken gelandet bin, weil es trotzdem diesen konstruktiven Wasserbau abbildet. Das ist mir schon sehr wichtig. Sicher arbeiten wir alle mit Wasser am Institut, ist natürlich die Hauptkomponente, aber dann das baulich umzusetzen, so dass wir das Wasser auch in die Richtung bringen, wo wir es hinhaben wollen oder wie es quasi uns am Besten nützt, ist schon so der wesentliche Punkt, der den speziellen Reiz ausmacht.

Du hast jetzt in die Richtung erwähnt, dass du dort gelandet bist. Was war so dein Plan eigentlich oder wolltest du in diesem Bereich? Wie ist das entstanden?

Thek: Ja, da müssen wir eventuell sogar ein bisschen weiter zurückgehen. Also in meiner Schulzeit in der HTL habe ich mich relativ spät dazu entschieden, ein Studium anzustreben, habe dort aber immer den Hochbau im Fokus gehabt. Also immer die Statik, die Bauphysik und so weiter, das war immer so der große Interessensschwerpunkt. Habe mich dann aber am Institut, wo ich jetzt bin, durch die Vorlesungen, die wir bekommen haben im Bachelorstudium, dazu entschieden, den konstruktiven Wasserbau zu wählen. Habe dann dort in der Geotechnik und im Wasserbau abgeschlossen mit meinem Master und war inzwischen auch drei bis dreieinhalb Jahre in der Ziviltechnik angestellt. Und habe aber in dieser Zeit irgendwo gemerkt, vielleicht geht in der Ausbildung doch noch mehr, vielleicht könnte doch noch was kommen. Und dort hat sich richtig angeboten, dass ich zufällig auf diese Ausschreibung aufmerksam geworden bin, dass eben im Forschungsbereich Hochdruckanlagen und Pumpspeicherkraftwerke am Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft eine Assistentenstelle ausgeschrieben ist mit Doktorat, wo ich mich dann auch beworben habe und glücklicherweise auch genommen worden bin.

Kannst du dir in der Entscheidung noch erinnern, wo es dann zum Wasserbau gekommen ist?

Thek: Ja, kann ich mich noch erinnern, weil der große Punkt war irgendwie das Masterstudium Geotechnik und Wasserbau ist bei uns in Englisch gelehrt und das ist der einzige Master im Bauingenieurswesen, der bis dato auf Englisch gelehrt ist. Und das war dann doch irgendwo fast eine Hürde, würde ich sagen, weil ich mir das am Anfang nicht so richtig zugetraut habe, jetzt plötzlich von diesem deutschsprachigen Bachelorstudium in den englischsprachigen Master zu wechseln. Aber es hat sich alles ergeben und es war dann nicht so schwer wie gedacht, also die Sprache nicht so schwer wie gedacht. Und ja, wie gesagt, bin ganz froh, dass ich da gelandet bin.

Gibt es da einen großen Unterschied zwischen dem deutschsprachigen und dem englischsprachigen Studium?

Thek: Eigentlich nicht. Also so im Nachhinein überhaupt nicht.

Möchtest du eigentlich weiter in der Wissenschaft bleiben?

Thek: Kann ich zu 100 Prozent noch nicht sagen. Jetzt haben wir schon gehört, dass mein ganzer Lebenslauf oder mein ganzer Ausbildungsweg eigentlich nie wirklich geplant war und sehr offen war, sehr offen gestaltet war. Ich nehme es, wie es kommt. Also es ist auf alle Fälle ein interessanter Bereich, auch überhaupt in der Forschung zu bleiben, im Institut vielleicht, wenn sich die Möglichkeit irgendwie geben würde. Aber natürlich hat es auch wieder den Anreiz zurück, irgendwo auf die Baustelle zu kommen.

Und von den Themengebieten her, möchtest du den Hochdruckanlagen und den Pumpspeicherkraftwerken treu bleiben?

Thek: Denen möchte ich auf alle Fälle treu bleiben. Das war irgendwo der ausschlaggebende Punkt, wieso ich mich für den Wasserbau entschieden habe und der ausschlaggebende Punkt, wieso ich wieder zurück an die Uni gekommen bin. Weil ich da wirklich in diesem Bereich der Hochdruckanlagen und Pumpspeicherkraftwerke forschen und arbeiten kann.

Gibt es da irgendeinen Punkt, der dich besonders fasziniert an diesen Anlagen?

Thek: Es ist einfach faszinierend, welche Kraft Wasser überhaupt besitzt und, dass wir diese Kraft einfach bündeln können und daraus hocheffizient elektrische Energie und saubere Energie gewinnen können.

Hast du so eine Art Lieblingskraftwerk irgendwo, das du besonders faszinierend findest?

Thek: Lieblingskraftwerk würde ich jetzt gar nicht so sagen, eher so einzelne Teile von gewissen Kraftwerksanlagen, weil Stauseen und so weiter, überhaupt Hochgebirgsstauseen, haben vom ganzen Panorama her einen besonderen Reiz. Da gefallen mir die Kaprun-Stauseen wahnsinnig gut mit dem Moserboden oben, mit den zwei Staumauern, die quasi im Fels reingebaut worden sind. Das ist so panoramamäßig, glaube ich, eine der schönsten Flecke, die es bei uns so gibt.

Hast du da irgendwie so einen persönlichen Bezug dazu, zu so Stauseen?

Thek: Nein, eigentlich gar nicht. Also überhaupt nicht. Überhaupt in der Region, wo ich dann auch aufgewachsen bin im Südbundland, sind wir ja weit und breit entfernt von irgendwelchen Stauseen oder beziehungsweise Pumpspeicherkraftwerken. Das hat sich dann wirklich durchs Studium ergeben, also dass ich die Faszination für das Wasser und für diese Anlagen gefunden habe.

War Wasser früher Thema für dich oder ist das in deinem Privatleben irgendwie?

Thek: Nein, auch überhaupt nicht. Also wie gesagt, es ist wirklich alles im Studium gekommen.

Gibt es irgendein Projekt, an dem du besonders gerne mal arbeiten möchtest?

Thek: Also irgendwo einmal von Grund auf bei einer Hochdruckanlage mit dabei zu sein, von der Projektidee bis zur ganzen Umsetzung und Inbetriebnahme, das wäre schon ein Highlight, würde ich sagen, wenn es so etwas einmal geben würde.

Hast du das Gefühl, in Österreich gibt es da noch große Kapazitäten für neue Projekte?

Thek: Kapazitäten sind sicher noch gegeben, vielleicht jetzt gar nicht von Null auf, aber wenn man irgendwo einfach von Erweiterungen spricht, vielleicht bestehende Infrastruktureinheiten hernimmt, bestehende Speicher hernimmt und dort neue Kraftwerke einsetzt, das wäre natürlich auch ein Punkt, was mir irgendwo gefallen könnte.

Ist das ein Thema, das dich interessiert, also diese mSpeichererweiterungen selbst? Du bist jetzt im Hochwasserüberlauf, aber die Erweiterung selbst, die das dann begründet eigentlich, ist das ein Thema, das dich interessiert beruflich?

Thek: Ja schon. Man muss schauen, dass wir unsere Speicher ausbauen oder neue Speicher generiert und der einfachste Weg ist natürlich dieser Speicherausbau, weil man die bestehende Infrastruktur verwenden kann und einfach die ganzen Volumina, die wir zur Verfügung haben, erhöhen könnte. Und das ist natürlich auch ein großer Punkt im Bereich dieser Anlagen, dass wir auch diesen Ausbau forcieren.

Das heißt, die Forschungsthemen werden da in näherer Zukunft nicht ausgehen. Vielen Dank, dass du heute mit mir gesprochen hast und vielen Dank für das Interview.

Thek: Vielen Dank.

Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir hören uns.

TU Graz research monthly

Monatlicher Newsletter rund um aktuelle Forschungsthemen an der TU Graz. Jetzt abonnieren: