Talk Science to Me #55: Eine Regenmaschine im Labor

Haben die Pflanzen, die auf einem Ackerboden angebaut werden, und die Art, wie die Böden bestellt werden, Einfluss darauf, wie der Boden auf Wassermengen reagiert? Das untersucht unter anderem Miriam Monschein von der TU Graz. Ihr seid heute wieder bei Talk Science to Me dabei, dem Wissenschaftspodcast der TU Graz.

Liebe Miriam, vielen Dank, dass du heute hier bist und mit mir über deine Forschung sprichst. Könntest du dich bitte kurz vorstellen und auch erklären, woran du aktuell arbeitest?

Miriam Monschein: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Miriam Monschein. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir sein und über meine Arbeit sprechen darf. Ich arbeite im Moment am Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft, bin dort als Universitätsassistentin angestellt und beschäftige mich hauptsächlich mit den Themen Hydrologie und Niederschlagsabflussmodellierung. Und, wie dieses System funktioniert bzw. eventuell die Modellierung noch weiter verbessert werden könnte.

Was muss ich mir darunter vorstellen? Was ist Hydrologie? Was ist das Thema, womit du dich beschäftigst?

Monschein: Beim Thema Hydrologie geht es grundsätzlich darum, dass wir verstehen wollen, wie der Wasserkreislauf funktioniert, der Prozess, wenn Niederschlag fällt und auf der Oberfläche auftrifft. Wie viel von diesem Niederschlag, der auf der Oberfläche auftritt, fließt oberflächlich ab, wie viel kann ich filtrieren, wie geht es dann weiter mit dem Prozess, das heißt, wie viel Wasser kann gespeichert werden, wie viel fließt als Zwischenabfluss in der Bodenschicht ab, wie viel sickert weiter ins Grundwasser und wie viel verdunstet wieder über den längeren Zeitraum.

Jetzt sind wir schon mitten im Thema. Du arbeitest aktuell an einem Projekt zu diesem Thema?

Monschein: Genau. Das Projekt heißt das CARA, also Climate Change Adaptation Through Flood Reducing Agriculture. Das heißt, hier geht es ganz speziell um den Bereich, nicht Siedlungsbereich, also nicht städtischer Bereich, sondern ländlicher Bereich, insbesondere eben über die landwirtschaftlichen Flächen. Und zwar haben wir festgestellt, in Österreich ist sehr viel der Gesamtfläche landwirtschaftlich bewirtschaftet. Und diese Flächen tragen einerseits zum Hochwasserabfluss, also insbesondere zum pluvialen Hochwasserabfluss, das heißt der Hochwasserabfluss ausgelöst durch Niederschlagseignisse bei. Sie können aber auch dazu beitragen, diesen Abfluss zu reduzieren. Das heißt, den Abfluss, der dann in den Siedlungsgebieten auftritt, abzumindern und so das Risiko zu reduzieren.

Aber wie muss man das vorstellen? Also wie können die Ackerflächen das beeinflussen?

Monschein: Das ist sehr interessant für mich gewesen, als ich in das Thema hineingeraten bin. Und zwar komme ich eben aus dem Bereich der Niederschlagsabflussmodellierung und da setzt man für jede Fläche Werte an, wie viel des Niederschlags infiltriert und wie viel oberflächlich abfließt. Jetzt hängen diese Werte, diese Parameterwerte einerseits vom Boden ab natürlich, was haben wir dort für Korngrößenzusammensetzung, wie groß ist der Anteil an organischen Substanzen und wie ist die Oberfläche genützt. Das heißt, gibt es dort zum Beispiel natürlich als krasses Gegenbeispiel jetzt versiegelte Flächen, Asphaltflächen, Betonflächen, oder sie werden eben landwirtschaftlich genutzt. Dann natürlich die Unterscheidung, welche Art der landwirtschaftlichen Nutzung, welche Pflanzen sind da drauf, ist es vielleicht überhaupt Wald oder Wiesenlandschaft und dementsprechend setzt man jetzt unterschiedliche Werte an und ich bin dann eben darauf gestoßen. Bei diesen Modellierungen schaut man sich wirklich die Flächen vor Ort an und dann sieht man, dass diese Flächen direkt nebeneinander liegen, beispielsweise zwei Ackerflächen, und von der einen Fläche erfährt man im Gespräch mit den Personen, die dort vor Ort wohnen, dass immer extrem viel abfließt und ganz viel Material erodiert. Und von der direkt daneben, die augenscheinlich ähnliche Bodenzusammensetzung hat, ist der Abfluss wesentlich geringer und es gibt kein Erosionsproblem. Und dann fragt man natürlich nach, wie kann das sein? Wir haben die gleichen klimatischen Bedingungen, die gleichen meteorologischen Einflüsse und dann kommt man ganz schnell in das Thema Bewirtschaftungsart und eben welche Maschinen werden verwendet? Wird ein wendendes Bodenverfahren verwendet? Wird ein Pflug eingesetzt oder werden nicht-wendende Bodenbearbeitungsmechanismen eingesetzt? Wird darauf geachtet, dass im Winter beispielsweise die Flächen begrünt werden? Und all das hat einen Einfluss auf, wie stark das Wasser infiltriert oder eben oberflächlich abfließt. Und warum?

Das ist eine sehr spannende Frage. Es ist ein sehr komplexes System und je weiter man da reingeht, desto mehr sieht man, wie viele Faktoren da reinspielen. Und deswegen ist auch dieses Projekt CARA entstanden.Im Gespräch mit den Personen erfährt man immer wieder oder hört man immer wieder den Hinweis, ja, die Bodenbiologie, das Bodenleben ist ausschlaggebend. Dementsprechend habe ich mich natürlich versucht möglichst einzulesen, einzuarbeiten in diesem Bereich und habe dann in dieser Einarbeitungsphase am Institut auch interessanterweise einen sehr, sehr spannenden Vortrag von Gabriele Berg vom Institut für Umweltbiotechnologie gehört. Und auch in ihrem Vortrag den Hinweis gehört, ja, das Bodenmikrobiom beeinflusst ganz stark die Bodenstruktur und das sind die Inflationsleistung der Böden. Und das ganze System Boden, natürlich auch Ackerfrüchte, das Essen für uns, ist alles ein System, alles spielt zusammen und man muss unbedingt diese Faktoren berücksichtigen,wenn man sich eben den Boden näher anschauen möchte, den Boden verbessern möchte. Und dann ist eben die Idee entstanden, ein gemeinsames Projekt zu machen. Und ein PostDoc im Institut, Samuel Bickel, ist da mit im Projekt dabei. Der ist absoluter Spezialist, was das Bodenmikrobiom betrifft. Und das ist eben das Lustige an dem Projekt, man lernt irrsinnig viel dazu aus unterschiedlichen Bereichen, es ist sehr interdisziplinär. Und wir versuchen jetzt herauszufinden, wie stark wirklich die Interaktionen in diesem System sind, wie stark kann das Bodenmikrobiom die bodenphysikalischen Eigenschaften beeinflussen und wie stark sind die Einflüsse der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung einerseits auf die physikalischen Eigenschaften, auf das Bodenmikrobiom und wie findet dann auch diese Rückkopplungsschleife statt. Das heißt, werden eventuell Prozesse, die wir jetzt schon kennen, die aufgrund klimatischer Veränderungen stattfinden, eventuell weiter beschleunigt aufgrund Anpassungen des Bodenmikrobioms oder kann man eben dafür sorgen, dass eben diese Änderungen sich positiv entwickeln und wir eben resilienter werden gegen den Klimawandel.

Wie macht sie das jetzt eigentlich? Also fährt sie dorthin und beobachtet oder wie geht das genau?

Monschein: Wir haben eine Versuchsfläche in der Südoststeiermark und haben dort eine Feldstation eingerichtet. Wir monitoren dort die klimatischen Einflüsse, die meteorologischen Einflüsse. Wir monitoren auch die Bodenfeuchte vor Ort und haben eine Kontrollfläche. Das heißt, sie wird weiterhin konventionell bewirtschaftet. Es ist ein klassischer Betrieb mit Hauptfrucht Mais. Und für die Testfläche wurde diese Ackerfläche geteilt. Auf der Testfläche werden jetzt diese empfohlenen Maßnahmen, Erosionsschutzmaßnahmen und bodenverbessernden Maßnahmen integriert. Das heißt, die Fläche wird im Winter begrünen. Es wird dafür gesorgt, dass keine wendende Bodenbearbeitung durchgeführt wird. Aber es wird die gleiche Ackerfrucht angebaut wie auf der Kontrollfläche. Das heißt, wir versuchen hier möglichst ein System oder ein Forschungsdesign aufzubauen, wo man die Faktoren voneinander trennen kann.

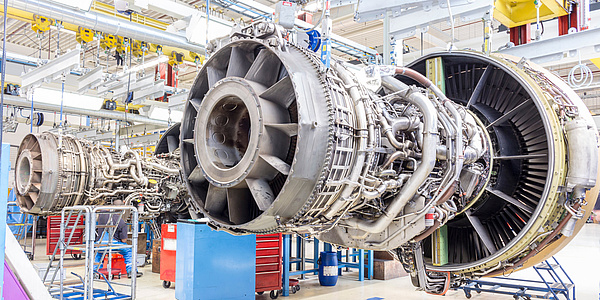

Und dafür haben wir zusätzlich im Labor eine spannende Versuchseinrichtung aufgebaut, wo wir großmaßstäbliche Bodenbohrmesser, die sind wirklich ein Meter mal ein Meter mit einer Tiefe von 50 Zentimeter, ins Labor bringen und dort unter sehr kontrollierten Randbedingungen die Bodenproben untersuchen können. Im Moment ist der Hauptfokus, wie sich die Bodeneigenschaften auch mit besonderen Fokus aufs Bodenmikrobiom unter unterschiedlichen Beregnungseinflüssen, Niederschlagseinflüssen verändern. Das heißt, man weiß ja, durch den Klimawandel kann mehr Luftfeuchtigkeit in der Luft gehalten werden, weil die Lufttemperatur steigt. Und dementsprechend kann es zu intensiveren Starkniederschlägen kommen, die allerdings seltener auftreten als bisher. Das heißt längere Trockenphasen, stärkere Niederschläge, wenn es regnet. Und wir beregnen jetzt eine Bodenprobe aktuell mit dem aktuellen Niederschlagsszenario und eine mit einem klimawandelprojizierten Niederschlagsszenario.

Um diese Niederschläge wirklich realistisch im Labor nachbilden zu können, haben wir einen Regensimulator gebaut, der ein relativ komplexes System geworden ist, weil wir nicht nur die Niederschlagsintensität nachbilden wollen in unterschiedlichen Stärken, was schon alleine eine Herausforderung ist, sondern uns ist es auch besonders wichtig gewesen, dass wir die Tropfengrößenverteilungen variieren können. Da natürlich Niederschläge mit kleineren Tropfengrößen wesentlich weniger Energie auf die Oberfläche aufbringen. Das heißt, die Partikelmobilisation ist wesentlich geringer, als wenn jetzt Niederschläge mit großen Tropfengrößen, also bis 6 mm Tropfengrößen, auftreffen. Und wir können jetzt eben mit diesem Regensimulator einerseits die Intensität genau definieren und einstellen und andererseits auch die Tropfengröße, unabhängig oder relativ unabhängig von der Intensität des Regens und können auch sicherstellen, dass eben die Tropfen in ihrer jeweiligen Größe die richtige Fallgeschwindigkeit erreichen, was natürlich auch wichtig ist, um den richtigen Impact auf die Oberfläche zu erzeugen. Und da haben wir eben das Glück, dass wir eine tolle Laborhalle haben, die sehr hoch ist und dort konnten wir den Regensimulator in sehr hoher Höhe bauen und damit die natürliche Fallgeschwindigkeit erreichen.

Du hast jetzt schon sehr viele Aspekte erzählt, die in diesem Projekt vereint werden. Welcher Teil macht dir am meisten Spaß?

Monschein: Es ist alles sehr, sehr lustig und vor allem ist es lustig, weil man sehr stark im Austausch mit unterschiedlichen Disziplinen ist. Also einerseits Umweltbiotechnologie, andererseits auch klimatische Einflüsse. Also mit dem Wegener Center sind wir da auch im engen Austausch und dem Bundesamt für Wasserwirtschaft für die Bodenuntersuchungen. Und was ich besonders gerne habe an diesem Projekt ist, dass man das Gefühl hat, man ist wirklich dran an einem Thema, das eventuell was bewirken kann und wo eben noch wirklich eine Lücke zu sehen ist, die man schließen könnte. Sehr gerne habe an diesem Projekt, dass es einerseits im Feld stattfindet, andererseits natürlich im Labor und auch sehr viel mit Computermodellierung stattfindet, wo man dann diese Ergebnisse aus dem kleinen Maßstab auf den großen Maßstab projizieren kann und sich anschauen kann, was bedeutet es dann wirklich für ein Einzugsgebiet und nicht nur für diesen Meter mal Meter oder für dieses Feld, sondern wirklich einzugsgebietsmäßige Betrachtung, wie viel könnte eine Überflutung reduziert werden durch Änderungen in dieser Bewirtschaftung.

Das ist ein Thema, was ich jetzt ansprechen möchte. Was passiert mit eurer Forschung? Also mit den Daten, die ihr da sammelt, mit den Erkenntnissen, die ihr gewinnt, die sind dann da und dann?

Monschein: Dieses Projekt hat einen speziellen Fokus auch auf die Verteilung der Ergebnisse. Das heißt, es ist ein Projekt, das vom Klima- und Energiefonds gefördert ist, vom Austrian Climate Research Program. Und da ist ein wichtiger Punkt die Verteilung der Ergebnisse und die Unterstützung der Policymakers. Also deswegen sind auch Stakeholder-Workshops immer wieder geplant im Projekt und werden auch durchgeführt. Und der Austausch mit Entscheidungsträger*innen, die diese Ergebnisse nutzen können und vor allem Zahlen als Ergebnisse brauchen. Es ist ja bekannt, dass Änderungen in der Landwirtschaft sich positiv oder auch negativ auf Oberflächenabfluss und Erosion auswirken. Das ist ein Fakt. Jedoch ist es sehr schwierig, wenn man keine zahlenmäßigen Auswirkungen dieser Veränderungen hat, um eben gezielt landwirtschaftliche Maßnahmen zu fördern. Deswegen war es auch ein Anliegen von beispielsweise Land Steiermark Abteilung Wasserwirtschaft, dass wir wirklich Zahlen liefern können und dann Entscheidungen getroffen werden können, welche Maßnahmen werden wirklich gefördert, welche Maßnahmen machen Sinn.

Wie wichtig ist es dir eigentlich als Forscherin, dass du siehst, dass deine Arbeit in der Realität Niederschlag findet?

Monschein: Schon sehr wichtig. Insbesondere deswegen, weil man mitbekommt, dass aktuell ein Problem da ist. Es ist einfach bekannt, dass dieses System, wie es aktuell praktiziert wird, sich in irgendeiner Art und Weise in einer Abwärtsspirale befindet, das konventionelle System. Die Böden werden degradiert, es ist immer mehr Düngemittel, immer mehr Pestizideinsatz notwendig. Diese Substanzen werden immer teurer und dementsprechend ist offensichtlich, dass wir weg müssen von diesem klassischen System. Also das sagen die landwirtschaftlichen Betriebe, das sagen Personen, die in den Einzugsgebietsflächen von landwirtschaftlichen Flächen wohnen. Und dementsprechend ist mein Antrieb schon sehr stark, dass diese Ergebnisse tatsächlich auch in der Realität Anwendung finden können und sinnvoll sind, um eben irgendwie einen kleinen Impact, eine kleine Verbesserung zu bringen im aktuellen System.

Ist das also dein Antrieb? Geht es dir darum, das System zu verbessern? Geht es dir darum, die Umwelt zu schützen? Oder ist das Interesse eher auf der Seite des Wasserbaus und des Wassers an sich, der Beschäftigung damit?

Monschein: Das ist eine Kombination, würde ich sagen. Also einer der Hauptantriebsfaktoren ist bestimmt , dass man dieses System besser verstehen möchte. Es ist einfach so unglaublich spannend, wenn man sieht, aktuell in der Modellierung beispielsweisen werden diese Bodeneigenschaften als statisch angenommen. Und wenn man jetzt erkennt, eigentlich sind diese Bodeneigenschaften dynamisch. Wir müssen eigentlich diese Dynamik in die Modelle reinbringen. Ist das einer der Hauptantriebsfaktoren eigentlich für mich, dass man sagt, man kann hier wirklich noch etwas verbessern. Also auch im Austausch mit Klimamodellierern, Klimamodelliererinnen, merkt man einfach, da gibt es offensichtlich noch eine Lücke, die man schließen könnte. Vielleicht etwas Positives zum System, wie wir mit der Umwelt umgehen, beitragen kann. Auch natürlich, wenn man bedenkt, dass der Zustand des Bodens einen großen Einfluss auf die Lebensmittel, die produziert werden können und auch auf unsere Gesundheit haben. Das heißt, wir sind alle in einem System drinnen. Und wenn wir nicht versuchen, dieses System wieder gesund zu machen,wird es auch uns mit der Zeit nicht besser gehen. Das heißt, wir müssen einfach dieses System gesund machen und können damit auch zu unserer Gesundheit beitragen und das ist mir einfach ein Riesenanliegen.

Wie bist du eigentlich in diesen Forschungsbereich gekommen? Was ist dein Werdegang?

Monschein: Ja, das war eigentlich interessant, wie sich das entwickelt hat. Nach dem Studium, ich habe auf der TU Graz Bauingenierwesen studiert - Geotechnik und Wasserbau waren meine Vertiefungeb im Master. Und danach habe ich an einem Ingenieurbüro für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft zu arbeiten begonnen. Habe dort drei Jahre insbesondere im Bereich Hochwasserschutz und eben Niederschlagsabflussmodellierung gearbeitet. Und dort war einer meiner Hauptarbeitsbereiche die Modellierung von pluvialen Überflutungsereignissen und die Erstellung von Hangwasserkarten für Gemeindegebiete. Und dort erfährt man insbesondere bei Gemeinden im ländlichen Bereich diese Thematik mit den landwirtschaftlichen Flächen, dass die einen großen Einfluss haben und, dass große Veränderungen möglich wären. Und dann hatte ich die Gelegenheit an der Universität wieder als Universitätsassistentin anzufangen und hatte das Riesenglück, dass ich wirklich in dem Bereich, der mich am meisten interessiert hat, ein Forschungsprojekt anstarten konnte und so bin ich zu dem Bereich gekommen.

Warum von vorn herein der Wasserbau?

Monschein: Ja, gute Frage. Ich glaube das Faszinierende am Wasser ist , dass es nicht hundertprozentig erfassbar, kalkulierbar und kontrollierbar ist. Wasser hat eine unglaubliche Kraft. Wasser ist notwendig für uns alle. Wasser ist faszinierend, oder? Und es ist so erholsam und gleichzeitig auch so gefährlich. Also Wasser hat mich irgendwie schon immer gefesselt. Ja, jedenfalls dieser Umweltaspekt hat mich besonders gereizt und dementsprechend wollte ich mich in diesem Bereich vertiefen.

Du hast schon gesagt, dass die meisten Beteiligten wissen, dass es ein Problem gibt und dass da was gemacht gehört. Wie siehst du so die Bereitschaft der Landwirt*innen auch bei eurer Forschung mitzumachen?

Monschein: Wir haben den großen Vorteil, wir haben auch ein Kompetenzzentrum der Landwirtschaftskammer, also MYHUMUS, mit dabei beim Projekt. Die wissen ganz genau welche Landwirtinnen, welche Landwirte sind interessiert, welche arbeiten schon intensiv an einer Änderung und mit wem kann man da am besten ausprobieren und etwas weiterbringen. Es ist natürlich, wie du es ansprichst, nicht von allen, von der breiten Masse schon absolut die Bereitschaft da, was zu ändern, weil es natürlich auch mit Risiken verbunden ist. Also absolut verständlich. Das aktuelle System funktioniert irgendwie schon noch und dann wirklich zu sagen, wir probieren etwas aus, was eventuell in den ersten Jahren einen negativen Effekt hat auf unsere Erträge, da muss man mutig sein. Und zusätzlich muss man es sich auch leisten können. Ich verstehe auch, dass nicht jeder oder jede sofort sagt, wir sind dabei, wir machen jetzt ganz was anderes. Und diese kleinen Schritte anzugehen, das ist ein großer Vorteil, wenn man mit diesem Kompetenzzentrum MYHUMMUS zusammenarbeitet. Die sind eben nah dran, die wissen, dass auch kleine Eingriffe teilweise großen Effekt bringen können und so kann man halt immer mehr Leute mitnehmen. Sobald im Gemeindegebiet oder in einer Region bekannt wird, auf dieser Fläche funktioniert es plötzlich so gut, obwohl die Hangneigung sehr stark ist und grundsätzlich immer Probleme da waren mit Änderungen, ist jetzt eine Verbesserung zu sehen und dann verbreitet sich es eh total schnell.

Wie ist eigentlich dein Plan? Das Projekt läuft jetzt gerade, da gibt es noch einiges zu tun natürlich. Wie möchtest du weiter tun? Wo möchtest du hin? Möchtest du in der Forschung bleiben?

Monschein: Aktuell könnte ich es mir gut vorstellen, weiter in der Forschung zu bleiben, einfach weil man noch so viele Ideen hat, was man unbedingt machen muss und dementsprechend wäre das schon der Plan, noch viel zu machen in dem Bereich und in der Forschung. Allerdings sieht man natürlich immer mit der Zeit, wo die Reise hingeht und es gibt so viele Möglichkeiten und so viele Ideen, was man machen könnte dementsprechend jann ich das jetzt gar nicht so genau beantworten.

Du hast jetzt viel von Ideen gesprochen. Wo nimmst du die Ideen für deine Forschung her und wie kreativ ist es auch?

Monschein: Es ist wirklich ziemlich kreativ. Das ist einem vielleicht am Start noch gar nicht so klar, wie kreativ man teilweise sein muss, damit man auch wirklich weiterkommt. Ganz viel von diesen Ideen kommen natürlich auch aus dem Austausch. Das heißt, wenn man mit Kolleginnen, mit Kollegen spricht, eben aus unterschiedlichen Fachbereichen, aber natürlich auch auf Konferenzen oder einen Vortrag hört und irgendwas anderes, was man verknüpfen könnte. Und natürlich Papers, Papers, Papers, wo man auf Ideen kommt, was man alles noch machen möchte.

Vielen Dank für das Interview.

Monschein: Danke sehr, dass ich da sein durfte.

Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. In der nächsten Folge spreche ich mit Georg Thek, der an Hochwasserüberläufen von Speicherkraftwerken arbeitet.

TU Graz research monthly

Monatlicher Newsletter rund um aktuelle Forschungsthemen an der TU Graz. Jetzt abonnieren: