Talk Science to Me #49: Was ist eigentlich Beton?

Dieser Text ist ein Transkript der Podcast-Folge und wurde im Sinne der Verständlichkeit leicht angepasst.

Herzlich willkommen bei Talk Science to Me, dem Wissenschaftspodcast der TU Graz. Ich bin Birgit Baustädter und mein Gast ist heute Joachim Juchert, der sich mit dem Baustoff Beton beschäftigt, ihn dauerhafter und umweltfreundlicher machen möchte.

Lieber Joachim, vielen Dank, dass du heute hier bist und mit mir über Beton sprechen wirst und über deine Arbeit. Könntest du dich als erstes kurz vorstellen und erklären, was du an der TU Graz tust?

Joachim Juchart: Ich bin am Institut für Materialprüfung und Baustofftechnologie tätig und leite dort die Arbeitsgruppe für nachhaltige mineralische Baustoffe und Kreislaufwirtschaft. So nennen wir uns seit kurzem. Wir haben das Arbeitsgebiet von dem Schwerpunkt Betontechnologie auf den Bereich mineralische Baustoffe und Kreislaufwirtschaft erweitert. Was ist meine Tätigkeit? Ich bin Senior Scientist, also hauptsächlich als Forscher beschäftigt. Zusätzlich darf ich Lehrveranstaltungen abhalten mit dem speziellen Gebiet Betontechnologie.

Das Thema dieser Staffel ist eben der Beton, mit dem du dich in deinem Forschungsalltag beschäftigst. Was ist eigentlich Beton?

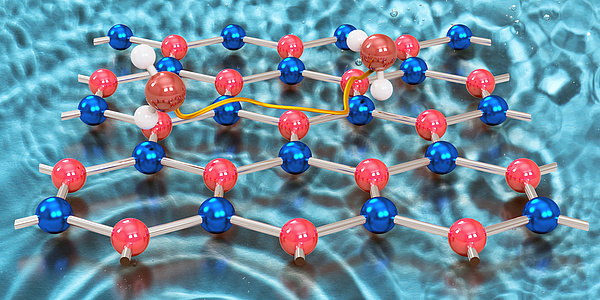

Joachim Juchart: Ja, Beton ist ein sehr weiter Begriff. Ich sage gern, es ist ein künstliches Konglomerat, wie ein Konglomeratgestein. Das heißt , der Hauptanteil sind Gesteinskörner, die mit einem Bindemittel verbunden sind. Und da gibt es international, besonders im Englischen, ganz verschiedene Vorstellungen davon. Zum Beispiel der klassische Beton ist mit dem klassischen Bindemittel Portland-Zement, aber es gibt auch im Englischen Asphalt-Concrete, das ist das, was wir als Asphalt bezeichnen, da ist das Bindemittel Bitumen. Und neuerdings gibt es auch Alternativen, alternative Bindemittel, Geopolymerbetone, sagen wir dazu. Das ist Gesteinskörnung, eigentlich der Hauptanteil, aber das Bindemittel ist ein mineralisches Polymer. Und wenn man es ganz weit fasst, kommen auch noch organische Polymere als Bindemittel in Frage.

Zum Beispiel?

Joachim Juchart: Harze. Aber das ist dann schon nicht mehr gebräuchlich. Was sehr viele unter Beton verstehen, ist das, was wir für Bauwerke verwenden, Infrastrukturbauwerke im Speziellen, Tunnels, Brücken, auch Stützmauern, Wasserbauten, Siedlungswasserbauten etc. Und da ist in der Regel Stahlbeton verwendet. Das heißt also, der Beton, von dem ich gerade gesprochen habe, dieses Konglomerat wird eigentlich kombiniert mit Stahl, also Bewährungsstahl. Und nur durch diesen Verbund, Verbundbaustoff, können dann wirklich alle konstruktiven Anforderungen abgedeckt werden.

Mit welcher Art von Beton beschäftigt ihr euch am meisten?

Joachim Juchart: Ja, wir von der Materialtechnologie beschäftigen uns am meisten mit dem Beton auf zementgebundener Basis, weniger mit Stahlbeton. Das ist eher dann im konstruktiven Betonbau das Thema und wir wollen eigentlich dieses Gefüge aus

Bindemittel und Gesteinskörnungen optimieren und es genauer anschauen und deswegen eben der zementgebundene Beton ohne Stahl als das Kerngebiet. Wir arbeiten aber immer mehr mit alternative Bindemittel, weil mit der Zementproduktion sehr starke Umweltwirkungen, vor allem CO2-Emissionen verbunden sind und deshalb hier in allen Bereichen nach geeigneten Ersatzstoffen geforscht wird. Und das ist auch unser Forschungsthema.

Wie genau macht ihr das? Wenn du das erzählst, dann klingt das so ein bisschen wie wenn Köche einfach mit verschiedenen Zutaten herumexperimentieren und dann einfach schauen, was schlussendlich dabei rauskommt. Wie geht es ihr so was an? Macht ihr das genau so? Also einfach mal rühren und schauen, wie das dann erhärtet und was das dann tut?

Joachim Juchart: Ja, das stimmt tatsächlich so ähnlich. Machen wir es wirklich. Wobei es immer zwei Zugänge gibt. Ein Kollege von mir hat es einmal als Cook and Look bezeichnet. Also tatsächlich etwas ausprobieren und dann schauen, welche Eigenschaften es hat. Das funktioniert auch tatsächlich oder führt des Öfteren zu ungewöhnlichen Erkenntnissen. Vor kurzem sogar zu einer neuen Erfindung, die dieser Kollege maßgeblich gemacht hat. Das entsteht dann oft auch in der Koproduktion, aber man gibt etwas dazu und sieht dann Eigenschaften, die man vorher noch nicht bemerkt hat. Und der andere ist der systematische Zugang, der aber auch wichtig ist, vor allem wenn es um Langzeiteigenschaften von solchen Baustoffen geht. Man versucht, ganz systematisch alle möglichen Eigenschaften zu bestimmen und sich dann zu überlegt, wie kann man denn aus diesen Eigenschaften irgendwelche Langzeitvorhersagen über die Dauerhaftigkeit und über die Beständigkeit machen. Das ist deswegen wichtig, weil die Bauwerkeinfrastruktur ja hunderte Jahre am besten beständig sein soll und wir mit unseren Methoden im Labor natürlich beschleunigt Umwelteinwirkungen simulieren können, aber natürlich nicht über hundert Jahre prüfen.

Wie kann ich die Zeit quasi beschleunigen im Labor?

Joachim Juchart: Zum Beispiel was die Karbonatisierung betrifft: Das ist ja auch ein großes Thema derzeit in verschiedener Hinsicht. Da geht es darum, dass CO2 in der Atmosphäre vorhanden ist und in den Beton eindringt, also durch die Poren. Und bei Stahlbeton kann das zu Schädigungen führen, weil die Bewährung, der Stahl im Beton eigentlich im karbonatisierten Beton nicht mehr rostbeständig ist, sondern er beginnt dann zu rosten. Deswegen möchte man eben wissen, wie schnell dieses CO2 aus der Atmosphäre in den Betonstein eindringt. Und wenn man da natürliche atmosphärische Bedingungen hat, dann ist die CO2-Konzentration derzeit so ungefähr 400 Part per Million. Das sind 0,4 Promille, jedenfalls sehr wenig. Und jetzt beschleunigt man das im Labor, indem man Klimakammern verwendet, wo die CO2-Konzentration ein Mehrfaches davon beträgt, zum Beispiel 4%. Und dann hat man den Effekt natürlich viel früher als unter natürlichen Bedingungen.

Und du hast vorher schon erzählt, dass ihr einfach unterschiedliche Zusatzstoffe oder Bindemittel durchprobiert. Wie kommt man auf die Ideen, welche neuen Mittel man da reinmischt?

Joachim Juchart: Ja, da gibt es auch wieder das schon angesprochene einfach probieren. Aber natürlich geht es um die Verfügbarkeit. Und was ja bei Beton besonders ist, ist die massenhafte Anwendung. Es gibt mehrere Publikationen, die beschreiben, dass Beton oder Zement, je nachdem wie man das dann sieht, nach Wasser, der vom Menschen meistgenutzte Stoff überhaupt ist, und von den Baustoffen der meistgenutzte weltweit. Und nachdem so viel davon verwendet wird, müsste jeglicher Ersatzstoff auch in rauen Mengen verfügbar sein. Oder es betrifft halt nur ganz wenige Randanwendungen. Jetzt schaut man also, was verfügbar ist.Und da geht es natürlich um einerseits geologische Verfügbarkeiten, Gesteinsmehle, die es gibt oder zum Teil auch Reststoffverfügbarkeiten. Das ist ja auch ein großes Thema, dass wir versuchen, eine zirkuläre Wirtschaft zu entwickeln. Insofern ist dann die Frage, welche Reststoffe fallen in großen Mengen an, die dann als Ersatzstoffe für einen Teil von Beton verwendet werden könnten? Das ist auch ein großes Thema in unserer Forschung.

Welche Stoffe verwendet ihr da zum Beispiel?

Joachim Juchart: Da muss man wieder unterscheiden. Zum einen könnte man die Gesteinskörnungen ersetzen durch Reststoffe. Aber sehr wichtig ist im Moment, dass Bindemittel mit Reststoffkomponenten versehen werden, damit wir eben den CO2-intensiven Teil, also den Portland-Zementklinker, ersetzen können. Die Reststoffe, die in Frage kommen, sollen eine zementähnliche Wirkung haben. Sie sollen also mit Wasser verbunden zu einer Reaktion führen. Und das gelingt bei Schlacken. Das sind Reststoffe, die aus der Stahl- und Eisenproduktion kommen. Es gelingt aber auch bei puzzolanischen Stoffen. Das sind im Prinzip Aschen, so ähnlich wie Aschen aus dem vulkanischen Bereich. Von daher kommt hier der Name Puzzolane. Aber es können auch industrielle Aschen sein, zum Beispiel aus Müllverbrennungsanlagen. Wobei hier die Qualität bzw. die Verunreinigung eine große Rolle spielt, weil das System sensibel ist. Das heißt, wenn da gewisse Schwermetalle und so weiter drinnen sind oder gewisse Salze, dann ist es auch nicht verwendbar. Das heißt, wir sind auf der Suche nach solchen Schlacken oder Aschen und versuchen sie zu charakterisieren und eventuell, das wäre ideal, schon in den Entstehungsprozess so eingreifen zu können, dass sie auch verwertbar sind. Und das ist eben ein Ansatz unserer Forschung, dass man Prozesse so optimiert, dass sie möglichst abfallfrei werden und dass sozusagen alles, was entsteht, irgendwo wieder verwertet werden kann oder nur geringste Teile letztlich Abfall sind und deponiert werden.

Wir sind jetzt da schon recht tief reingegangen in vor allem die Stoffe, die in Beton vorkommen. Wenn man nochmal einen Schritt zurück geht, wie wird Beton eigentlich hergestellt? Man kennt ihn jetzt als Wand quasi in seiner ausgefestigten Form. Was passiert da davor? Du hast gesagt, es gibt eben diese unterschiedlichen Bestandsstoffe. Was passiert dann damit?

Joachim Juchart: Also jeder, der beim Hausbau zugesehen hat oder vielleicht sogar mitgemacht, kennt Betonmischer. Und natürlich ist es so, dass diese Stoffe in diesem Mischer zusammengemischt werden. Also im Wesentlichen das Gestein als Hauptanteil, aber eben auch das Bindemittel. Und da passiert eben die Reaktion von Zement und Wasser. Zement ist ziemlich langsam und am Anfang nach einer ersten Reaktion gibt es eine sogenannte Schlafphase die ein paar Stunden dauert. Da passiert eigentlich noch nichts, da wird der Beton noch nicht wirklich hart, ist abernicht mehr plastisch verformbar. Das ist ja vielleicht auch noch bemerkenswert: Beton ist auch so verbreitet oder oftmals gern benutzt, weil er plastisch formbar ist. Also die ursprüngliche Masse, die jetzt, wie beim Kochen, du hast es früher gesagt, angerührt wird, wird Teig. Er ist doch mindestens ein paar Minuten oder sogar Stunden plastisch verformbar. Dann wird es zum Beispiel in eine Wandschalung gegossen und erst danach wird es langsam hart. Zunächst einmal nur steif, das heißt, in diese Schlafperiode passiert Reaktion zwischen Wasser und Zement. Nach ein paar Stunden beginnt diese Reaktion erst stärker zu werden und dann dauert sie noch ziemlich lange. Nach einem Tag ist er üblicherweise so hart, dass man ihn auch begehen kann. Nach mehreren Tagen kann man ihn dann unter Belastung verwenden. Dann wird die Schalung weggenommen. Und wirklich die Endfestigkeit erreicht Beton eigentlich erst nach Wochen, Monaten oder sogar Jahren. Das heißt, es ist eine ewig langsame Reaktion, die aber schneller in den ersten Tagen und Wochen ist und dann mit der Zeit sehr langsam voranschreitet. Wenn man gemischt hat, dann etwas gewartet hat und dann noch auf den Beton sehr gut acht gibt, man spricht von Nachbehandlung, er braucht nämlich sogar noch gewisse Wassermenge zum Aushärten, dann wird er eben fest. Und das hat eigentlich nichts mit Austrocknen zu tun. Das ist auch oft ein vielverbreiteter Irrtum, dass Beton austrocknet. Es ist wirklich eine chemische Reaktion, also es ist irreversibel. Man kann das nicht einfach wieder durch Befeuchten rückgängig machen. Das wollen wir auch, weil Beton üblicherweise für Fundamente unter Wasser und im Erdreich dauerhaft fest sein soll.

Das klingt nach einem sehr, sehr langwierigen Prozess und noch einem relativ filigranen Prozess, der einfach viel Wissen braucht. Warum ist Beton so ein verbreiteter Stoff, trotz dieser langen Wartezeit, die man da oft hat? Also was sind die Vorteile? Was bringt der mit, dass er so beliebt als Baustoff ist?

Joachim Juchart: Das hat mehrere Gründe. Auf jeden Fall die weltweit verbreitete Verfügbarkeit von Zement und von Gesteinskörnungen und von Wasser. Also einfache Stoffe bis auf den Zement, der ist sicher der komplexeste Stoff an der Sache. Aber trotzdem hat sich das seit dem 19. Jahrhundert weltweit verbreitet, dass es eben die Technologie des Zementklinkerbrennens gibt und dass man das eigentlich mittlerweile sehr gut beherrscht und industriell sehr, sehr günstig auch herstellen kann. Und es ist ein weit verbreitetes Material. Das Zweite ist, dass es sehr einfach ist. Zumindest einfachste Betongüten und Festigkeiten sind von Hand herzustellen, mit Schaufel, Werkzeugmischer eventuell. Das hat zur großen Verbreitung beigetragen, diese einfache Handhabbarkeit. Was wir jetzt machen wollen, ist, aus diesem Bindemittel mehr rausholen. Und wenn man jetzt nicht mehr nur Dreistoffsysteme anschaut und Zement, Wasser und Gestein mischt, sondern, wenn man eben noch Zusatzstoffe dazu gibt, andere Stoffe, Zusatzmittel, die die Bauchemie zur Verfügung stellt und die Verarbeitbarkeit oder die anderen Eigenschaften beeinflussen will, dann wird es ein bisschen komplizierter. Dann ist eine entsprechende Genauigkeit bei der Dosierung nötig, dann kommt es darauf an, dass der Mischer sehr leistungsfähig ist und so weiter und so weiter. Das heißt also, weit verbreitet ist es eigentlich wegen der Einfachheit, wegen der Verfügbarkeit und letztlich auch wegen der geringen Kosten im Verhältnis zu anderen Materialien.

Du hast jetzt schon öfters erwähnt, dass Beton nicht ganz unumstritten ist, einfach wegen der Umweltwirkung, die er hat. Wo hast du das Gefühl, liegt die Zukunft im Beton? Also können wir den so weit umweltfreundlicher machen, dass diese negativen Aspekte ein bisschen aufgehoben werden. Nicht nur Umweltfreundlichkeit, sondern auch, wo geht es hin? Also wo will man den Beton weiterentwickeln?

Joachim Juchart: Das ist meiner Meinung nach auch eine komplexe Frage, mit der wir uns eben beschäftigen wollen. Das eine ist die Umweltwirkung an sich vom Beton. Es ist eben einerseits mit der schieren Menge verbunden, mit der Beton gebraucht oder verbraucht wird. Aber andererseits natürlich auch mit der Klinkerproduktion. Da braucht man über 1.400 Grad in einem Drehrohrofen, viel Energie und es wird noch dazu CO2 schon bei der Produktion frei aus dem Kalkstein, der da unter anderem gemeinsam mit Ton und Mergel gebrannt wird. Und jetzt ist unser Anliegen und auch von eigentlich allen Stakeholdern oder Beteiligten an der Produktionskette, diese CO2-Emissionen zu reduzieren, die mit der Zement- und Betonproduktion verbunden sind. Und das machen wir eben, indem wir den ganzen Prozess optimieren. Man kann also an mehreren Stellschrauben drehen. Was also auch zu sagen ist, ist, dass in vielen Bereichen der Beton völlig einzigartig ist. Zum Beispiel eben aufgrund seiner Feuchtebeständigkeit, Frostbeständigkeit viele Eigenschaften, die in Bezug auf Masse nötig sind, dass es eben zum Beispiel dämpfend wirkt, also Schalldämpfend zum Beispiel. Da sind also so viele Eigenschaften, die man eigentlich mit Beton erreicht und die auch gebraucht werden, gerade auch im Bereich Infrastruktur, Energiewende und so weiter. Überall reden wir auch von Mobilitätswende, brauchen wir Bauwerke und da ist also meistens Beton vor allem für den Untergrund und für Ingenieurbauwerke alternativlos. Das heißt also, was wir versuchen ist, möglichst effizient den Beton zu verwenden. Das ist einmal die erste Ebene, also die Konstruktionen, das Design so materialsparend zu machen, dass sie mehr Leistungsfähigkeit mit weniger Material erreichen. Dann wollen wir den Beton an sich zementeffizient gestalten, dass man möglichst mit wenig herkömmlichem Zement möglichst hochwertigen Beton macht, durch Substitution mit Füllern, durch Substitution mit Ersatzmaterialien, bessere Technologie und letztlich den Zement eben noch emissionsärmer zu machen. Auf der Ebene tut sich sehr, sehr viel. Das ist auch ein ganz breites Spektrum, eben alternative Bindemittel, Geopolymer-Bindemittel oder die Herstellung von herkömmlichem Portland-Zement effizienter machen. Da sind wir auch dran. In Zukunft, weil du gefragt hast, glaube ich, ein guter Spruch ist, es kommt darauf an, was man daraus macht. Es ist irgendwie ein bisschen ein sehr naiver, kindlicher Zugang zu sagen, Beton ist schuld. Eigentlich sind wir schuld, je nachdem, wie wir damit umgehen, welche Umweltauswirkungen wir damit erzielen. Und insofern eben, wenn wir Beton effizient, wo wir ihn brauchen, gut einsetzen, dann hat er mehr positive Wirkungen als negative Umweltauswirkungen. Was die Zementherstellung betrifft, ist man eben derzeit auf dem Weg, durch mehrere Maßnahmen die CO2-Emissionen drastisch zu reduzieren und ist mittlerweile im Vergleich zu vor 20 Jahren schon wesentlich CO2-ärmer unterwegs.

Arbeitest du selbst gerne mit Beton, also direkt?

Joachim Juchart: Klar. Besonders lustig ist es eben, dass man auch kleine Objekte gestalten kann, mit irgendwelchen Formen, Farben. Da haben wir also schon mit den Kindern und für verschiedene Anwendungen, Geschenke, bis hin zu Hochzeitsuntersetzern und so weiter, alles Mögliche aus Beton hergestellt.

Was war der Lieblingsteil, das du damals gefertigt hast?

Joachim Juchart: Also was sehr gut ankommt, ist eine Schüssel aus Beton, die eben auch deshalb interessant ist, weil sie eigentlich auf der einen Seite total glatt ausschaut und auf der anderen Seite aber diese Poren aufweist, die man oft im Sichtbeton sieht. Dadurch hat man irgendwie so schon von vornherein zwei interessante, unterschiedliche Oberflächen.

Das heißt, es ist relativ einfach zu Hause selbst mit Beton zu experimentieren und zu arbeiten?

Joachim Juchart: Es ist nicht schlecht, wenn man kräftige Mischer hat und ein paar Zusatzmittel, die man wahrscheinlich im normalen Handel nicht so einfach kriegt.

Wie bist du in das Fachgebiet gekommen? Hast du mit Basteln angefangen oder hast du dich tatsächlich für die Gebäude interessiert, für die Umweltwirkung interessiert? Wie war das so der Weg und wo kommt das Interesse her?

Joachim Juchart: Ich bin zum Beton gekommen über mein Studium Bauingenieurwesen, allerdings auch etwas verspätet, um das so zu sagen, weil ich war zuerst im Bereich Konstruktion und Tragwerksentwurf tätig, habe mich auch immer für Architektur interessiert und habe dann eine Zeit lang als Statiker oder Tragwerksplaner gearbeitet im Brückenbau und bin dann zu meinem damaligen Professor, der mich bei der Diplomarbeit betreut hat, gegangen und habe gesagt, gibt es da noch irgendeine Möglichkeit, auch aus dem Beruf heraus sich weiter zu entwickeln? Und er hat gesagt, ja gerne. Wir suchen ja jemanden, der mit ultrahochfestem Beton arbeiten will. Das war damals in den 2000er Jahren so ein Thema und nachdem sich viele in seiner Gruppe mit Bemessung und so weiter beschäftigt haben, war eben noch offen, wer sich mit Material beschäftigt. Das habe ich sehr gerne gemacht und habe dann über meine Tätigkeit an der Fachhochschule Kärnten und extern als Dissertant an der TU Graz bei dem Professor Lutz Sparrowitz mich mit ultrahochfestem Beton beschäftigt. Das war sehr lustig und wir sind eben durch viel Herumprobieren immer mehr draufgekommen, was man alles machen kann mit dem Material. Das war das Lustige daran.

Gibt es heute noch eine Frage, die du so im Kopf hast, die du gerne im Laufe deiner Wissenschaftskarriere beantworten möchtest?

Joachim Juchart: Fragen gibt es eigentlich fast täglich. Und was mich wahrscheinlich am meisten antreibt, ist eben die Möglichkeit oder das Ziel, das wird Betone emissionsfrei, CO2-neutral, wie auch immer man das dann bezeichnet, machen können zukünftig.

Und ja, da gibt es noch einiges zu tun in der Hinsicht. Werden wir das irgendwann schaffen?

Joachim Juchart: Ich denke schon, ja. Es wird aber eine Frage auch des Betrachtungszeitraums sein. Also man wird es wahrscheinlich nie schaffen, bei der Herstellung schon emissionsfrei zu arbeiten. vielleicht auch doch, je nachdem, welche alternativen Bindemittel wir noch finden.

Danke für das Interview.

Joachim Juchart: Gerne.

Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. In der nächsten Folge spreche ich mit Isabel Galan-Garcia, die ebenfalls im Institut für Materialprüfung und Baustofftechnologie mit angeschlossener TVFA für Festigkeits- und Materialprüfung tätig ist.

TU Graz research monthly

Monatlicher Newsletter rund um aktuelle Forschungsthemen an der TU Graz. Jetzt abonnieren: