Theresa Rienmüller und Robert Winkler erhalten ERC Starting Grants

Wie der European Research Council heute bekanntgegeben hat, gehen zwei weitere ERC Starting Grants an die TU Graz. Theresa Rienmüller vom Institute of Biomechanics und Robert Winkler vom Institut für Elektronenmikroskopie und Nanoanalytik konnten sich mit ihren eingereichten Projekten diesen hochdotierten Förderpreis sichern. Theresa Rienmüller erforscht die Elektrostimulation von Nervenzellen als Therapie von Schädel-Hirn-Traumata, Robert Winkler entwickelt eine 3D-Druckmethode für kleine Roboter, die zur Behandlung von Krankheiten im menschlichen Körper eingesetzt werden könnten. Beide Forschenden erhalten eine Fördersumme von jeweils rund 1,5 Millionen Euro. Robert Winkler erhält zusätzlich knapp eine Viertelmillion Euro, um ein Fluoreszenzmikroskop mit magnetischer Steuereinheit zu beschaffen.

20 der insgesamt 478 vergebenen ERC Starting Grants gehen an österreichische Einrichtungen. Österreich liegt damit europaweit auf Platz zehn. „ERC Grants gehören zu den renommiertesten Förderpreisen in Europa, ich gratuliere Theresa Rienmüller und Robert Winkler zu diesem großartigen Erfolg“, sagt Andrea Höglinger, Vizerektorin für Forschung der TU Graz. „Die beiden ERC Starting Grants unterstreichen die hohe Qualität der Forschung an der TU Graz in den Bereichen biomedizinische Technik und Nanotechnologie, die Teil unseres wissenschaftlichen Stärkefelds Human & Biotechnology sind. Die zwei geförderten Projekte haben das Potenzial, international völlig neue Wege aufzuzeigen.“

Theresa Rienmüller: Verbesserte Therapie bei Schädel-Hirn-Trauma

Theresa Rienmüller wird in ihrem Projekt „NeuroVitalizer“ den Genesungsprozess von Nervenzellen nach einem Schädel-Hirn-Trauma erforschen und untersuchen, wie sich der Heilungsprozess durch gezielte elektrische Stimulation unterstützen lässt. Traumatische Hirnverletzungen betreffen weltweit mehrere Millionen Menschen pro Jahr, und obwohl die Überlebensraten steigen, leiden viele Patient*innen weiterhin an anhaltenden Symptomen, da herkömmliche Methoden die Komplexität der Genesung oft nicht erfassen können.

Theresa Rienmüller verknüpft in ihrer Forschung verschiedene Sensor- und Labordaten, um ein aussagekräftiges Gesamtbild des Genesungsverlaufs und der dabei relevanten Faktoren zu erhalten. Ausgangspunkt sind Nervenzellkulturen, denen ein Trauma zugefügt wird. Die geschädigten Zellkulturen werden sodann zu verschiedenen Zeitpunkten und unterschiedlich stark elektrisch stimuliert. Um die Auswirkungen der Elektrostimulation zu bewerten, wird Theresa Rienmüller u. a. untersuchen, wie sich die Morphologie und die elektrische Aktivität der Zellen verändert und welche Proteine sie bilden. Diese multimodalen Daten werden mit Künstlicher Intelligenz zusammengeführt, um Muster zu erkennen, die bisher verborgen geblieben sind. So wollen die Forschenden herausarbeiten, welche Art der elektrischen Stimulation die Heilung der Nervenzellen am besten fördert.

Robert Winkler: 3D-gedruckte Mikro-Roboter

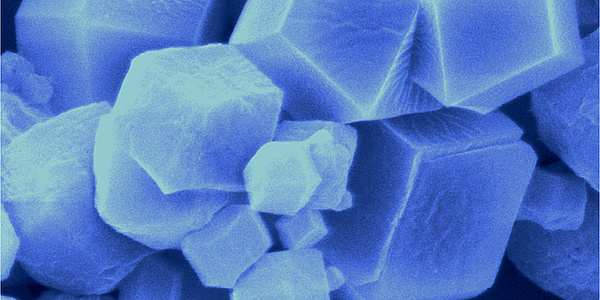

Robert Winkler wird winzige Roboter herstellen, die das Potenzial haben, zukünftig zur Behandlung von Erkrankungen im menschlichen Körper zum Einsatz zu kommen. Sogenannte Mikrobots mit einer Größe von unter 10 Mikrometern wären klein genug, um sich in Blutgefäßen fortzubewegen und beispielsweise Medikamente genau dorthin zu bringen, wo sie ihre Wirkung entfalten sollen. Bislang sind solche Miniaturroboter noch zu groß, ihr Antrieb bereitet Schwierigkeiten, und auch deren Fähigkeiten sind beschränkt. Diese drei Probleme möchte Robert Winkler mit der 3D-Nanodruck-Technologie lösen, die er in den vergangenen Jahren an der TU Graz mitentwickelt hat: Mit der fokussierten Elektronenstrahlabscheidung ist es möglich, aus Einzelmolekülen komplexe dreidimensionale Strukturen zu bauen, deren Einzelelemente eine Größe von rund 50 Nanometern haben. Für die effiziente Fortbewegung verfolgt Robert Winkler zwei Konzepte: Zum einen soll eine rotierende Helix den Roboter antreiben, deren Form in Simulationen und realen Experimenten getestet und optimiert wird. Das zweite Antriebskonzept ist Cilien nachempfunden: kleine Flimmerhärchen, mit denen sich 10 bis 30 Mikrometer große Zellen fortbewegen. Sowohl die Cilien als auch die Helices möchte Robert Winkler aus einem magnetischen Material fertigen und über ein schwaches Magnetfeld in Bewegung versetzen.

Für die Mikro-Roboter hat er bereits konkrete Anwendungsbereiche im Sinn: Mit plasmonischen Gold-Antennen, die sich durch spezielles Licht stark erhitzen lassen, könnten sie Tumorgewebe veröden oder Viren und Bakterien abtöten. Andere Modelle möchte er mit einem Container ausstatten, mit dem sich Medikamente transportieren oder Fremdkörper wie etwa Viren einsammeln lassen. Kombiniert mit den plasmonischen Antennen könnte der Roboter als künstliche Immunzelle agieren und eingesammelte Viren abtöten.

Kurzbiografie Theresa Rienmüller

Daten beschäftigen Theresa Rienmüller seit ihrem Studium der Telematik mit Schwerpunkt Bild- und Signalverarbeitung an der TU Graz, das sie mit ihrer Masterarbeit „Self-Localization for Soccer Robots of the Middle Size League“ abgeschlossen hat. Im Rahmen ihrer Dissertation an der Universität für Gesundheitswissenschaften und -technologie in Tirol vertiefte sie ihre Forschungen in den Bereichen Sensorfusion und Analyse komplexer Datensätze. Ihre Expertise in der Modellierung dynamischer Systeme legte den Grundstein für ihren Wechsel in die Biomedizinische Technik, wo sie nun rechnerische und analytische Ansätze mit Zellversuchen kombiniert. Für die von ihr mitverfasste Publikation „Light Stimulation of Neurons on Organic Photocapacitors Induces Action Potentials with Millisecond Precision“ erhielt Theresa Rienmüller 2022 den Forschungspreis der Initiative Gehirnforschung Steiermark.

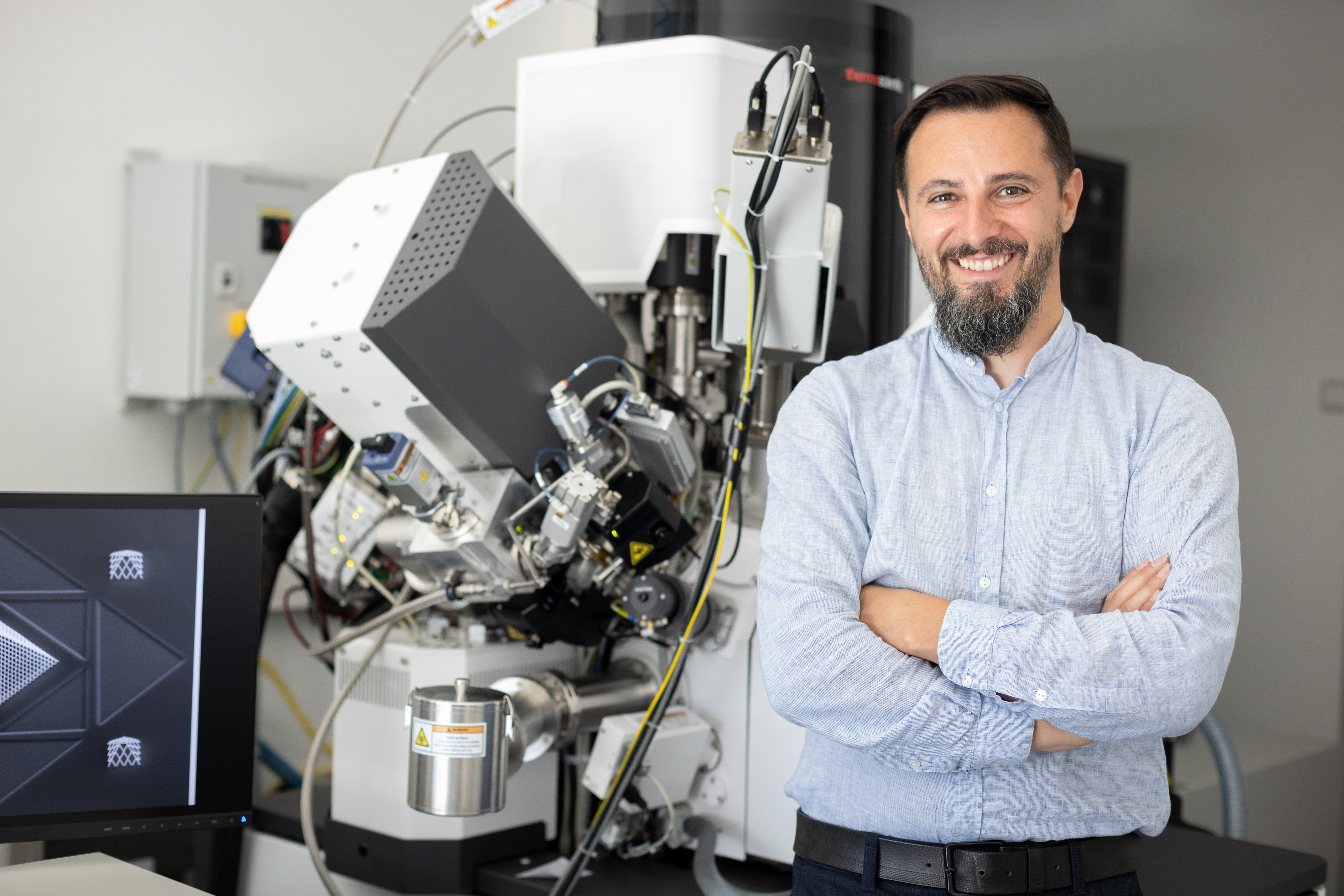

Kurzbiografie Robert Winkler

Nach seinem Studium der Technischen Physik promovierte Robert Winkler am Institut für Elektronenmikroskopie und Nanoanalytik der TU Graz zum Thema „Fabrication of functional, freestanding 3D nano-architectures via Focused Electron Beam Induced Deposition“. Für seine Doktorarbeit erhielt er den Staatspreis für die besten Dissertationen des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung sowie den Förderpreis für Dissertationen mit besonderer gesellschaftlicher Relevanz des Forums Technik und Gesellschaft. Als Postdoc im „CD-Labor für Direkte Fabrikation von 3D Nanosonden“ hat er zusammen mit dessen Leiter Harald Plank den 3D-Nanodruck maßgeblich weiterentwickelt. Die gemeinsam mit einem Unternehmenspartner entwickelten Nanosonden sind mittlerweile als Sensoren technischer Geräte im praktischen Einsatz. Im Zuge seiner Forschungsarbeit gewann er den Best Paper Award im Journal Nanomaterials. Parallel zu seinem Physikstudium schloss Robert Winkler das Masterstudium Gitarre an der Kunstuniversität Graz ab und arbeitete mehrere Jahre als Musiklehrer, Musiker und Komponist.

Kontakt

Theresa RIENMÜLLER

Ass.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn.

TU Graz | Institute of Biomechanics

Tel.: +43 316 873 35516

theresa.rienmueller@tugraz.at

Robert WINKLER

Mag.art. Dipl.-Ing. Dr.techn. BSc

TU Graz | Institut für Elektronenmikroskopie und Nanoanalytik

Tel.: +43 316 873 8334

robert.winkler@tugraz.at

TU Graz research monthly

Monatlicher Newsletter rund um aktuelle Forschungsthemen an der TU Graz. Jetzt abonnieren: