„E-Autos sind definitiv nicht unsicherer als Verbrenner“

Wie sicher sind E-Autos?

Daniel Fruhwirt: E-Autos sind definitiv nicht unsicherer als Verbrenner-Fahrzeuge. Es gibt aber unterschiedliche Herausforderungen bei der Brandbekämpfung. Denn die Batterie ist schwer zugänglich. Konventioneller Kraftstoff wie Diesel oder Benzin läuft wahrscheinlich aus oder verbrennt. Die Batterie ist hingegen selbst ein Sauerstofflieferant. Das heißt, ich kann sie nicht einfach absticken, sondern sie kann immer wieder von Neuem zu brennen beginnen; auch sehr verzögert, einige Tage oder Wochen später. Und das ist ein riesiger Unterschied zu den Erfahrungen, die man mit konventionellen Fahrzeugen hat. Daher rührt aus meiner Sicht auch die Unsicherheit von Menschen, die E-Autos skeptisch gegenüberstehen. Im Allgemeinen können wir aber nicht sagen, dass batterieelektrische Fahrzeuge unsicherer sind als konventionelle Fahrzeuge. Aktuell sagt die Statistik sogar, dass die Brandwahrscheinlichkeit um den Faktor 10 niedriger ist. Es gibt gewisse Unsicherheiten, weil es noch nicht so viele Zwischenfälle wie mit konventionellen Fahrzeugen gibt, beziehungsweise ist die Fahrzeugflotte auch noch nicht so alt wie die konventionelle Flotte. Wenn sich das Verhältnis hier etwas ausgleicht, muss man es noch einmal neu bewerten.

Wie kann man als Nutzer*in dafür sorgen, dass man mit einem E-Auto sicher unterwegs ist?

Fruhwirt: Abgesehen von den normalen Regeln für sicheres Fahren fällt mir für Fahrer*innen nur eine wichtige Sache ein: Man hat ganz andere Beschleunigungswerte, also eine andere Fahrdynamik. Beim Elektrofahrzeug hat man die Leistung fast permanent zur Verfügung, während man beim konventionellen Fahrzeug natürlich Leistungskurven hat, wo man ins Gas steigt und es tut sich erst verzögert etwas – man kennt das etwa vom sogenannten Dieselloch. Beim E-Fahrzeug rührt sich halt sofort etwas. Aber das ist aus meiner Sicht einfach Gewohnheit. Wie bei jedem neuen Fahrzeug, in das man einsteigt, sollte man zuerst defensiver unterwegs sein. Bei den meisten bisher bekannten E-Fahrzeug-Bränden war menschliches Versagen die Ursache. Schuld waren etwa Eigenbastellösungen, die zum Laden verwendet wurden und ähnliches. Unter solchen Zwischenfällen leidet dann aber das Image der ganzen Technologie.

Was ist die größte Gefahr, wenn man mit einem E-Auto einen Unfall hat?

Fruhwirt: Rein technisch betrachtet ist die größte Gefahr, dass ich Hochvolt-Komponenten an Bord habe. Das ist anders, als wenn ich eine 12-Volt-Batterie im Fahrzeug habe. In dem Fall können es 400 oder sogar 800 Volt sein. Das ist ein definitiver Unterschied, wobei der primär die Einsatzkräfte betrifft. Ich als Passagier bin wahrscheinlich in den wenigsten Fällen dadurch wirklich beeinträchtigt oder in Gefahr. Wenn es zu einem Unfall kommt und man merkt, dass die Batterie zu reagieren beginnt, Rauch oder giftige Gase austreten, dann gilt es, einfach schnell zu handeln. Eine Batterie kann sehr, sehr dynamisch abreagieren. Das heißt, je schneller man die Flucht antritt nach so einem Unfall, desto besser. Das gilt aber generell für Brandereignisse, insbesondere in Tunnelanlagen, wo es darum geht, so schnell wie möglich in sichere Bereiche zu flüchten, unabhängig davon, in welcher Art von Fahrzeug man sitzt.

Ein gewisses Niveau an Sicherheit ist bei jedem erwerbbaren Fahrzeug grundsätzlich vorhanden

Was ist zu tun, wenn ein E-Auto zu brennen anfängt?

Fruhwirt: Wenn ein E-Fahrzeug zu brennen beginnt, muss schnell etwas getan werden. Das ist primär die Herausforderung für die Einsatzkräfte, aber nicht unbedingt, was das Löschen betrifft. Die Hauptchallenge ist es, zu erkennen, um welches Fahrzeug es sich handelt. Und das wird, wenn es noch weitere Fahrzeugtypen gibt – beispielsweise Wasserstoff –, immer komplexer. Gerade in unübersichtlichen Situationen muss man schnell den Fahrzeugtypen erkennen können, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Abgesehen davon haben die Rettungsmannschaften mittlerweile ihre Best Practices und Vorgehensweisen. Das soll jetzt auch auf europäischer Ebene vereinheitlicht werden. In Deutschland gibt es den VDA, Verein Deutsche Automobilhersteller. Die stehen kurz davor, eine Richtlinie zu veröffentlichen, in der das gesamte Post-Crash Management abgedeckt ist. Die Richtlinie soll dann auf EU-Ebene vereinheitlicht werden.

Müssen Fahrer*innen Angst vor einem Blitzschlag haben?

Fruhwirt: In der Praxis müssen sie das nicht. Um hier theoretisch in Gefahr zu sein, müsste man einen elektrisch leitenden Gegenstand quasi in die Batterie eintreiben. Nur in einem absoluten Worst-Case-Szenario könnte es passieren, dass bei einem Crash mit massiver Verformung metallische Gegenstände in eine Batterie eindringen. Es ist dann wohl so, dass für die Personen aufgrund der mechanischen Einwirkungen der Blitzschlag bereits nebensächlich ist.

Inwiefern muss die Sicherheit bei einem E-Auto in puncto Bauweise anders betrachtet werden als bei einem Verbrennerfahrzeug?

Fruhwirt: Jedes Fahrzeug, unabhängig davon, ob es ein konventionelles ist, ein Batteriefahrzeug, ein Wasserstofffahrzeug oder sonstiges Fahrzeug, muss die vorgeschriebenen Crashtests durchlaufen, um eine Straßenzulassung zu bekommen. Das heißt, ein gewisses Niveau an Sicherheit ist bei jedem erwerbbaren Fahrzeug grundsätzlich vorhanden. Speziell bei Batteriefahrzeugen sind aber einige Dinge zu beachten: Aktuell verbrauchen die Akkus recht viel Bauraum. Deswegen ist weniger Knautschzone vorhanden, vor allem bei einem Seitenaufprall. Aber in diesem Punkt wird viel geforscht und entwickelt, um Batterien und das gesamte Fahrzeug drumherum crashsicher zu machen. Ich sehe daher jetzt keinen gewaltigen Nachteil, wenn man mit einem Batteriefahrzeug unterwegs. Das Sicherheitsniveau ist glücklicherweise generell sehr hoch.

Was sind die größten neuralgischen Punkte an einem E-Auto im Vergleich zum Verbrennerfahrzeug?

Fruhwirt: Die Hochvoltbatterie, die Hochvoltkomponenten, das ist definitiv ein Unterschied zum Verbrenner. Dafür habe ich aber keinen brennbaren flüssigen Kraftstoff mit. Die Karosserie an sich ist vergleichbar, wenn auch nicht ident. In puncto Brandlast und weiteres sind sie sich aber sehr ähnlich. Der Energieträger hat sich jetzt eben gewandelt. Für lange Zeit war es primär ein flüssiger Kraftstoff, der die Hauptbrandlast beim Pkw darstellt. Bei einem E-Fahrzeug ist es chemisch gebundene Energie in den Batteriezellen. Gespeicherte Energie ist bei beiden vorhanden, nur in unterschiedlicher Form. Wie viel in kurzer Zeit davon freigesetzt wird, also die maximale Wärmefreisetzungsrate – die sogenannte Heat Release Rate –, die kann beim batterieelektrischen Fahrzeug um eine Nuance höher sein als beim konventionellen Fahrzeug. So haben es zumindest unsere Tests ergeben. Bei Lkw und Bussen ist es ein bisschen ein anderes Thema, weil dort das System im Aufbau ganz anders ist. Bei ihnen ist es so, dass man viele Batterypacks verteilt hat, um eine gewisse Reichweite zu bekommen. Die Batterien sind zum Teil auch mehrstöckig ausgeführt, damit man genug Kapazität zusammenbekommt. Das ändert wieder die Einsatztaktik für Einsatzkräfte zum Beispiel. Wobei man bei Lkw sagen muss: Die Hauptbrandlast ist dort in den wenigsten Fällen der Energieträger, sondern die Ladung.

Zeitgewinn ist eigentlich das Hauptkriterium, um die Sicherheit zu erhöhen

Was hat sich für Einsatzkräfte verändert, seitdem E-Autos ein normaler Teil des Straßenverkehrs sind?

Fruhwirt: Das Vorgehen bei einem Brand, beziehungsweise generell bei einem Unfall. Ein E-Fahrzeug hat normal einen Trennschalter, um die Hochvoltkomponenten von allem anderen zu trennen. Den muss man betätigen. Dann ist man eigentlich auch als Einsatzkraft sicher. Wenn das Fahrzeug brennt, ist es natürlich ein Unterschied, weil der Zugang zur Batterie schwierig ist. Da gibt es verschiedene Lösungen. Es gibt zum Beispiel Löschlanzen, die man in die Batterie eintreibt. Wenn das Fahrzeug im Vollbrand steht, ist es aber unwahrscheinlich, dass man die verwenden kann. Das heißt, zunächst wird wahrscheinlich konventionell abgelöscht, soweit das möglich ist. Und im Nachhinein, um sie einigermaßen stabil zu bekommen, wird die Batterie von innen geflutet, um das erneute Durchzünden zu verhindern. Sie muss dann komplett unter Wasser gesetzt werden. Dafür gibt es unterschiedliche Methoden. In Österreich verbreitet sind Containerlösungen, die bei Stützpunktfeuerwehren vorhanden sind, in denen das Fahrzeug versenkt wird. Es gibt die Löschlanzen, die man eintreibt. Es gibt mittlerweile das Cold Cut Cobra System, mit dem man mit 400 bar Druck wirklich durch Beton durchschneiden könnte. Damit kann man von außen ohne direkten Kontakt mit dem Batterypack Wasser eintreiben.

Welche Entwicklungen gab und gibt es, um die Batteriesicherheit in E-Autos zu gewährleisten?

Fruhwirt: Primär dreht sich hier die Entwicklungsarbeit um die Einbausituation der Batterie im Auto. Das Pack an sich kann schon unterschiedlich geschützt sein und Brandschutzmaßnahmen integriert haben. Zum Beispiel, dass Packs oder Module zusammengeschlossen sind in einzelnen Kammern, und die Kammern brandschutztechnisch voneinander getrennt sind. Oder es bestehen zumindest Brandschutzmaßnahmen zwischen den einzelnen Blöcken, damit das schnelle Übergreifen auf das ganze Pack verhindert wird. Dadurch gewinnt man Zeit. Und Zeit ist beim Unfallszenario, speziell auch im Tunnel, womit wir uns sehr intensiv beschäftigen, das Um und Auf. Zeitgewinn ist eigentlich das Hauptkriterium, um die Sicherheit zu erhöhen. Die Implementierung des Packs im Fahrzeug bietet Potenzial, um das Ganze sicherer zu gestalten. Hier lässt sich über die Form der Packs einiges machen. Es gibt auch die Möglichkeit, die Batterietechnologie selbst sicherer zu gestalten, etwa durch Feststoff-Elektrolyte. Das ist aktuell Gegenstand der Forschung. Es gibt noch ein paar Herausforderungen, denen man Herr werden muss, aber das wäre eine erhebliche Verbesserung der Brandsicherheit, sobald solche Batterietypen serienreif verbaut werden.

Gibt es Tipps für E-Autofahrer*innen, wie sie sich bei einem Unfall verhalten sollen?

Fruhwirt: Bei einem ganz normalen leichten Crash ohne Personenschaden, wird wie bei jedem anderen Verkehrsunfall auch keine zusätzliche Gefahr entstehen. Da ist es egal, mit welchem Fahrzeug ich unterwegs bin. Sollte der Unfall tatsächlich so erheblich sein, dass das Fahrzeug zu brennen beginnt oder die Batterie womöglich deformiert ist, dann besteht natürlich Brandgefahr, beziehungsweise die Gefahr durch freiwerdende Hitze oder freiwerdende toxische Substanzen. Dann gilt es, so rasch wie möglich Abstand von der Brandquelle oder von dem Fahrzeug zu gewinnen. Wenn es noch möglich ist, wäre es am besten, das Auto irgendwo sicher abzustellen. Wenn das nicht mehr möglich ist, sollte man selbst einen sicheren Bereich aufsuchen. So oder so, im Anschluss die Einsatzkette alarmieren und dann machen die Expert*innen den Rest.

Kontakt

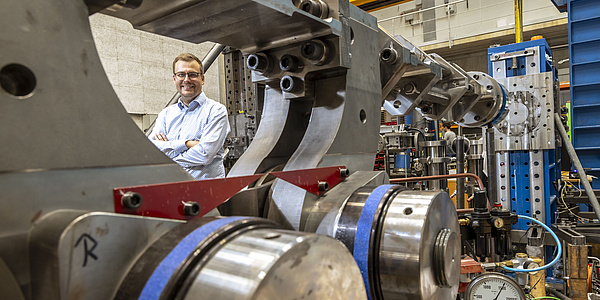

Daniel FRUHWIRT

Dipl.-Ing. Dr.techn. BSc

TU Graz | Institut für Thermodynamik und nachhaltige Antriebssysteme

Tel.: +43 316 873 30191

fruhwirt@tugraz.at

TU Graz research monthly

Monatlicher Newsletter rund um aktuelle Forschungsthemen an der TU Graz. Jetzt abonnieren: