Batterielose Energie für das Internet der Dinge

Weltweit gibt es schätzungsweise rund 20 Milliarden Internet-of-Things-Geräte (IoT), bis 2033 soll sich deren Zahl verdoppeln. Die Folge: große Mengen an Altbatterien und Akkus, die regelmäßig getauscht und entsorgt werden müssen. Ein Team aus Forschenden der TU Graz, der Aalto-Universität, der KU Leuven und der Universität Oulu arbeiten im Projekt Ambient-6G daran, das Internet der Dinge nachhaltiger zu machen: Sie wollen IoT-Geräte per Funk und anderen Quellen aus der Umgebung wie Wärme oder Vibrationen mit Strom versorgen, Batterien und Akkus würden dadurch überflüssig. Die Europäische Union fördert das dreijährige Projekt, an dem auch führende Unternehmen aus der Elektronik- und Telekommunikationsbranche beteiligt sind, mit 8,4 Millionen Euro.

Energieneutrale Backscatter-Kommunikation

Bislang kommunizieren IoT-Devices mit anderen Geräten, indem sie Informationen aktiv über Wi-Fi, Bluetooth, Mobilfunk oder andere Kommunikationskanäle senden und dafür Energie aufwenden müssen. Für batterielose Geräte verfolgen die Forschenden in Ambient-6G einen völlig anderen Ansatz: „Wir wollen die IoT-Geräte per Funk mit Strom versorgen und dies mit der Backscatter-Kommunikation verbinden“, sagt Klaus Witrisal, Leiter des Instituts für Kommunikationsnetze und Satellitenkommunikation der TU Graz. „Dabei reflektieren die IoT-Geräte das Funksignal zentraler Sendeantennen, verändern es minimal und übertragen so ihre Informationen.“ Diese passive Kommunikation kommt ohne einen aktiven Sender aus, und dadurch ist die geringe Energiemenge, die IoT-Geräte aus den Funkwellen generieren können, ausreichend für ihren Betrieb.

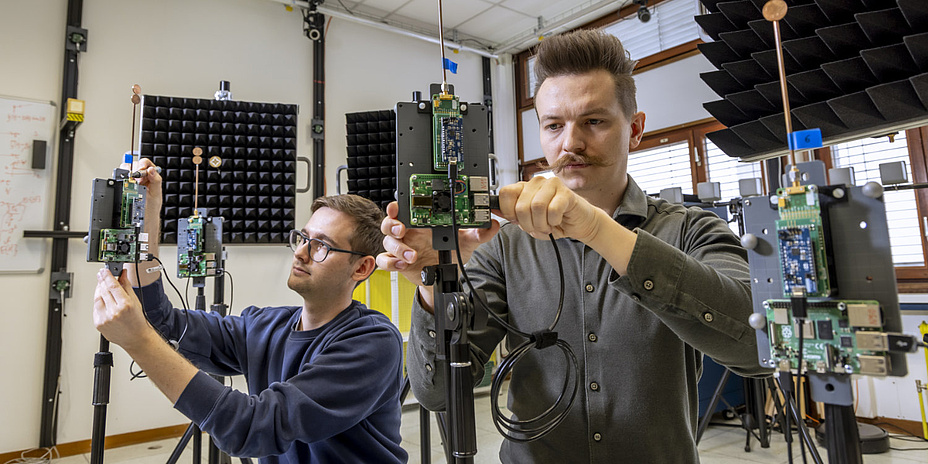

Verteilte Antennensysteme erlauben geringe Sendeleistungen

Im Projekt arbeiten die Forschenden an verteilten Antennensystemen, um mit den IoT-Geräten besonders effizient zu kommunizieren. „Durch diese sogenannten Antennenarrays gelingt es, die Sendeleistung der einzelnen Antennen sehr niedrig zu halten, sodass eine erhöhte Strahlenbelastung in der Umgebung vermieden wird“, sagt Klaus Witrisal.

Anwendungsmöglichkeiten für batterielose IoT-Geräte gibt es viele: In großen Supermärkten mit tausenden Produkten könnten elektronische Preisschilder ohne Batterie den Abfall und den Wartungsaufwand stark reduzieren. In der Logistik ließen sich Waren lückenlos verfolgen und auch in großen Räumen bis auf einen halben Meter genau lokalisieren.

Schwache Signale als Herausforderung

Bis batterielose IoT-Geräte praxistauglich sind, gilt es noch einige Herausforderungen zu lösen, etwa bei der Signalverarbeitung. „Bei der Backscatter-Kommunikation haben wir es mit schwachen Signalen zu tun, die wir aber anders als bei RFID-Chips auch über größere Distanzen empfangen möchten“, erklärt Klaus Witrisal. „Dafür müssen wir spezielle Algorithmen entwickeln, um aus den verrauschten Signalen brauchbare Informationen herauszuholen.“

Kontakt

Klaus WITRISAL

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.

TU Graz | Institut für Kommunikationsnetze und Satellitenkommunikation

Tel.: +43 316 873 7440

witrisal@tugraz.at

TU Graz research monthly

Monatlicher Newsletter rund um aktuelle Forschungsthemen an der TU Graz. Jetzt abonnieren: