Wenn man im Zielland seines Auslandssemesters ankommt, für mich war es in Malaysia für mein Auslandssemester an der Universiti Teknologi PETRONAS, sind das erste, das einem auffällt, all jene Dinge, die das Land so markant von deiner eigenen Heimat unterscheidet. Dies betrifft so ziemlich den gesamten Alltag, besonders jedoch die Umgangsformen. Menschen sind Gewohnheitstiere, was bedauerlicherweise zu Problemen führen kann, wenn man ebendiese Gewohnheiten von seiner Heimat in ein anderes Land mitnimmt. Dort können diese oft falsch interpretiert werden, was zu Konflikten führen kann.

Während dem Auslandssemester sollte man stets auf der Hut sein und bewusst drüber nachdenken, was man gerade tut oder sagt. Selbst über scheinbar einfache Dinge, die man sein Leben lang auf eine gewisse Art gemacht hat.

Dinge wie Gegenstände mit der linken (unreinen) Hand entgegenzunehmen, so zu sitzen, dass man jemandem die Fußsohle zeigt oder jemandes Kopf berühren sind Handlungen, bei denen man sich in Europa gar nichts denkt.

Das indische Kopfschütteln

Eine solche Geste, die scheinbar selbstverständlich wirkt, ist das Nicken. In den meisten Teilen der Welt bedeutet ein Kopfnicken von oben nach unten „Ja“, während ein Schütteln des Kopfes von links nach rechts „Nein“ bedeutet. Dies ist speziell im Westen so weit selbstverständlich, dass es eines der ersten Gesten ist, die man Kindern beibringt. Aber es ist keine vollständig universelle Geste! In Teilen von Indien ist es beispielsweise gängiger, seinen Kopf sanft von Seite zu Seite zu bewegen.

Wenn man zum ersten Mal damit konfrontiert wird, könnte man vergeblich annehmen, dass diese Geste Sorge oder Unmut kundtun sollte. Vor allem, weil sie das definitiv kann, wenn sie sehr langsam durchgeführt wird. Aber sie kann auch „Ja“ oder „Nein“ heißen. Den spezifischen Sinn zu erkennen, verlangt viel Wissen über Körpersprache und soziale Gepflogenheiten. Glücklicherweise besteht eine gute Chance, dass man mit dem bei uns gängigen Nicken und Kopfschütteln auch in Indien verstanden wird.

Aus eigener Erfahrung kann ich eine kleine Anekdote zu dieser Geste erzählen: Während meines Austauschsemesters in Malaysia hatte ich einen Tutor, der in Indien aufgewachsen war, und er schüttelte jedes Mal den Kopf, wenn ich die Lösung einer von ihm gestellten Aufgabe an der Tafel präsentieren musste. Verunsichert dachte ich, er will mir damit zum Ausdruck geben, dass er mit meinem Lösungsansatz nicht einverstanden sei, aber er hat seine Kritik nie verbal zum Ausdruck gebracht, sondern mich stattdessen nur gebeten, mich zu setzen. Nach ein paar frustrierenden Wochen habe ich schließlich den Entschluss gefasst, ihn einfach zu fragen, warum er meine Lösungsvorschläge nie akzeptiert, woraufhin er mir versicherte, dass meine Tafelzeichnungen absolut akzeptabel sein, und er unbewusst und ohne nachzudenken mit dem Kopfschütteln ein „Ja” signalisieren würde.

Fingerzählen in China

Wenn man jemanden bittet, mit seinen Fingern bis zehn zu zählen, erwartet man, dass es wirklich nur eine Art gibt, um dies zu erreichen. Man streckt schlicht einen Finger aus und zählt dann die Zahl, die dieser repräsentiert. Wenn man der berühmten Szene des Films „Inglorious Basterds“ glaubt, ist der größte kulturelle Unterschied beim Fingerzählen schlicht, ob man mit dem Daumen oder dem Zeigefinger beginnt.

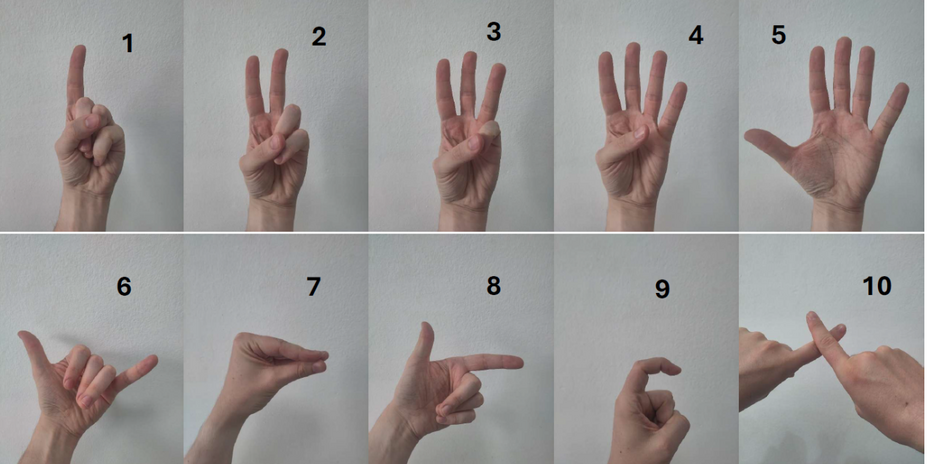

Doch das ist ein Irrglaube! Es existieren komplett unterschiedliche Systeme für das Fingerzählen, beispielsweise in Teilen Asiens wie China. Dort verwenden Menschen eine dezidierte Handgeste für jede Nummer, ähnlich wie in der Zeichensprache. Während eins bis fünf auf die uns vertraute Art gezählt wird, ist die Geste für sechs beispielsweise eine geballte Faust, bei der lediglich der kleine Finger und der Zeigefinger ausgestreckt sind. Die sieben wird gezählt, in dem man die Finger zu einer Art Schnabel formt, wie man das auch beim Darstellen einer Ente als Schattenfigur machen würde. Wahrscheinlich ist es besser, diese Gesten mittels einer Grafik zu visualisieren, als sie zu beschreiben.

Beschämenderweise habe ich während meiner Zeit in Malaysia (einem Land mit einer großen chinesischen Bevölkerungsgruppe) nicht von diesem Zählsystem gewusst. Während meines Aufenthaltes habe ich in einem chinesischen Restaurant Gyoza bestellt. Die Kellnerin hat mich daraufhin gefragt, ob ich vier oder sechs Gyoza möchte. Um der Frage mehr Ausdruck zu verleihen, hat sie die sechs im chinesischen Zahlensystem gezeigt. Manche würden die Geste, welche die Nummer sechs repräsentiert, auch als „Hang Ten“ erkennen, also den traditionellen Surfergruß. Ich war daher absolut davon überzeugt, dass sie wahrscheinlich erkennen konnte, dass ich vor Kurzem einen Anfängersurfkurs abgeschlossen habe und ihre Frage daher auch schlicht mit einem „Hang Ten“ erwidert. Zum Glück schien sie das nicht besonders zu verwundern.

Andere Religionen, andere Sitten

Eine der größten Quellen von kulturell bedingten Missverständnissen sind die Regeln, die durch die jeweilig prävalente Religion in einem Land diktiert werden.

Vor dem Beginn eines Auslandssemesters würde ich allen angehenden Austauschstudierenden nahelegen, sich über die im Land herrschenden Gesetze und Bräuche zu informieren.

Man könnte meinen, dass diese Gesetze einen nicht betreffen, wenn man die Religion nicht aktiv praktiziert, aber das ist nicht zwingend wahr. Es kann sehr wohl sein, dass man durch einen Bruch dieser Regeln seine Mitstudierenden beleidigt oder sich sogar straffällig macht.

Während meines Aufenthaltes in Malaysia, einem sehr strikt religiösen Land, habe ich instinktiv versucht, die Hand meines Gegenübers zu schütteln, wenn ich jemandem vorgestellt wurde. Frauen haben dies allerdings nur selten erwidert und stattdessen öfter ein schlichtes Nicken vorgezogen. Dies war etwas verwirrend, bis ich gelernt habe, dass es religiöse Muslime bevorzugen, das andere Geschlecht nicht zu berühren. Selbst Paare versuchen ihre Zuneigung in der Öffentlichkeit nicht zu zeigen, da dies als „PDA“ oder „Public display of affection“ gilt und somit sehr verpönt ist. In manchen Ländern, speziell im mittleren Osten, sind diese in der Öffentlichkeit sogar gänzlich verboten und können unter Strafe stehen.

Ein weiterer Faktor, den man bei der Wahl seines Ziellandes bedenken sollte, sind die diätetischen Unterschiede. Dass Schweinefleisch zu essen in muslimischen Kulturen als eher ekelig gilt, ist weitum bekannt, doch auch die richtigen Dinge zur falschen Zeit zu essen kann einen in Schwierigkeiten bringen. So ist es mir zumindest ergangen, als ich während meines Aufenthaltes in Malaysia in einen Supermarkt gegangen bin, um mir einen Snack zu kaufen. Supermärkte dort stellen oft Sitzmöglichkeiten zur Verfügung, also hatte ich geplant diesen dort zu essen. Als ich mich jedoch hingesetzt habe, wurde ich vom Kassierer gefragt, was mir einfalle. Er musste mir dann erklären, dass vor ihm zu essen sehr unhöflich sei, weil wir uns ja mitten im Ramadan befinden. Ramadan ist ein Monat in der Muslime in der Zeit zwischen dem Sonnenaufgang und -untergang nichts essen oder trinken. Er hatte dementsprechend seit sieben Uhr morgens nichts zu sich genommen, was seine Laune sichtlich auch nicht verbessert hatte. Aus diesem Grund bat er mich höflich, aber bestimmt, den Laden zu verlassen, um ihn nicht zur Sünde zu verleiten. Ich musste mein Sandwich also hinter einer Hecke essen.

Abschluss

In einem anderen Land zu leben kann einem manchmal das Gefühl geben, ein Außerirdischer zu sein. Man macht in einer so neuen Situation sicherlich öfter Fehler, was die Umgangsformen angeht, und das ist vollkommen normal. Das Beste, das man machen kann, ist immer offen für Kritik zu sein und versuchen, sich so gut wie es geht in sein Gegenüber hineinzuversetzen. Außerdem sollte man stets Fragen stellen, wenn man in einer sozialen Situation verunsichert ist.

Im Normalfall wird einem vergeben, wenn man die lokalen Gepflogenheiten nicht kennt, aber es ist dennoch ungemein wichtig, sich vor dem Auslandssemester so gut es geht in die lokalen Umgangsformen einzulesen. Zumindest um die hier von mir beschriebenen Fehler zu vermeiden.

Möchtest du noch mehr darüber erfahren, wie du dich richtig auf ein Auslandssemester oder -jahr vorbereitest? Dann schau dir den Blogbeitrag „14 Dinge, die man vor einem Auslandsaufenthalt unbedingt wissen sollte“ an.