Gastprofessur Sebastian Rickert

Im Sommersemester 2025 ist der Münchner Architekt Sebastian Rickert zu Gast am EnBeDe.

Nach dem Studium an der TU München begann er 1999 beim damals noch kleinen Büro MNA (Maier Neuberger Architekten) mit seinem ersten Wohnungsbauprojekt, auf das noch zahlreich teilweise sehr große Wohnungsbauprojekte im geförderten und frei finanzierten Wohnungsbau in München folgten. Zum Jahr 2024, nach fast 25 Jahren, verließ er als einer von drei Seniorpartnern das Büro und gründete sein eigenes Büro.

Stärker als bisher möchte er sich in Architektur auch mit kleineren Aufgaben beschäftigen und seiner Leidenschaft, der konkreten Kunst, der er sich seit einigen Jahren mit analogen, grafischen Arbeiten nähert, mehr Raum geben. Die Suche nach der zwingenden Antwort beschäftigen ihn ebenso wie Fragen nach System und Serie, im großen, wie im kleinen Maßstab.

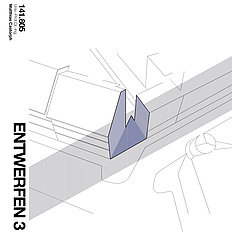

So auch in seiner Lehrtätigkeit, zum Beispiel an der Hochschule München zum Thema Serielles Bauen, und auch in diesem Semester bei uns am Institut, wo die ehemaligen Planungsbüros für die Errichtung des Olympiaparks in München - nur temporär geplant und aus vorgefertigten Betonelementen gebaut - Entwurfsgegenstand im Masterstudio sind. Entwerferische Antworten auf die Frage nach einer geeigneten Erweiterung werden aus einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Bestehenden - Struktur, Konstruktion, Tragwerk, aber auch Funktion und Gestaltung - entwickelt. Im Workshop 2 steht die intensive Auseinandersetzung mit einem alltäglichen und immer wieder aufs Neue faszinierenden Material im Mittelpunkt: Papier wird eine Woche lang bearbeitet, studiert, analysiert.

Lieber Sebastian, wir freuen uns, dass du da bist!

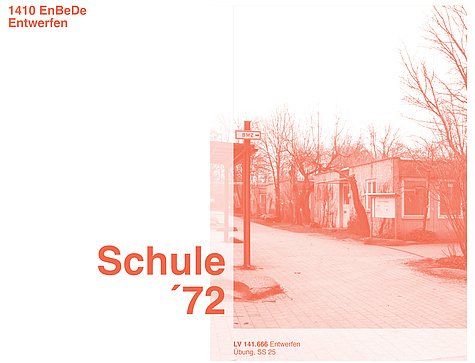

Entwerfen: Exkursion München

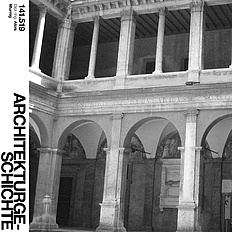

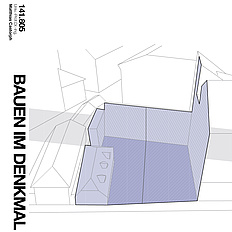

Von 12ten bis 14ten März fand im Rahmen der Master-Lehrveranstaltung Entwerfen eine Exkursion nach München statt. Im Mittelpunkt stand dabei der Olympiapark, wo sich auch die Entwurfsaufgabe des Semesters befindet: die ehemaligen Planungsbüros für die Errichtung der Sportstätten, welche heute als Schule genutzt werden. Die Büros, aus vorfabrizierten Betonbauteilen gefertigt, waren nur temporär gedacht, doch sie blieben erhalten und stehen heute mit dem Ensemble Olympiapark unter Denkmalschutz. Um die Bedürfnisse und Anforderungen der Schule abdecken zu können, sind Erweiterungen notwendig, welche die Studierenden in diesem Semester entwerferisch untersuchen werden. Neben der Besichtigung des Olympiaparks, der Sportstätten und des Olympischen Dorfs war die Besichtigung der Schule ein zentraler Programmpunkt. Die Frage nach einem adäquaten Umgang mit dem Bestand, zwischen Erhalt und Weiterentwicklung war zentral. Als ein Beispiel für einen sensiblen Umgang steht das Ledigenheim München. Matthias Castorph führte uns durch das Gebäude und auch durch die Planungsprozesse, eine solche behutsame Sanierung begleiten. Den Abschluss und Highlight bildete ein Vortrag von Fritz Auer über die Errichtung des Olympiaparks. Seine lebhaften Erinnerungen, vom Wettbewerb bis zur Fertigstellung des damals gewagten, wie umstrittenen Projekts, ließen uns in ein Stück Zeitgeschichte eintauchen.

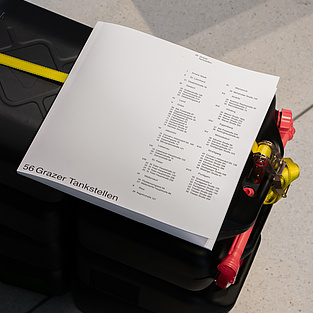

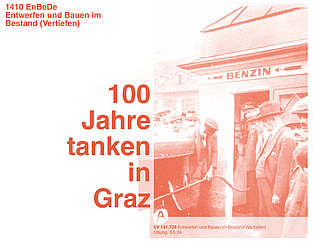

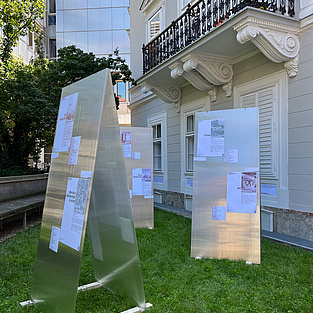

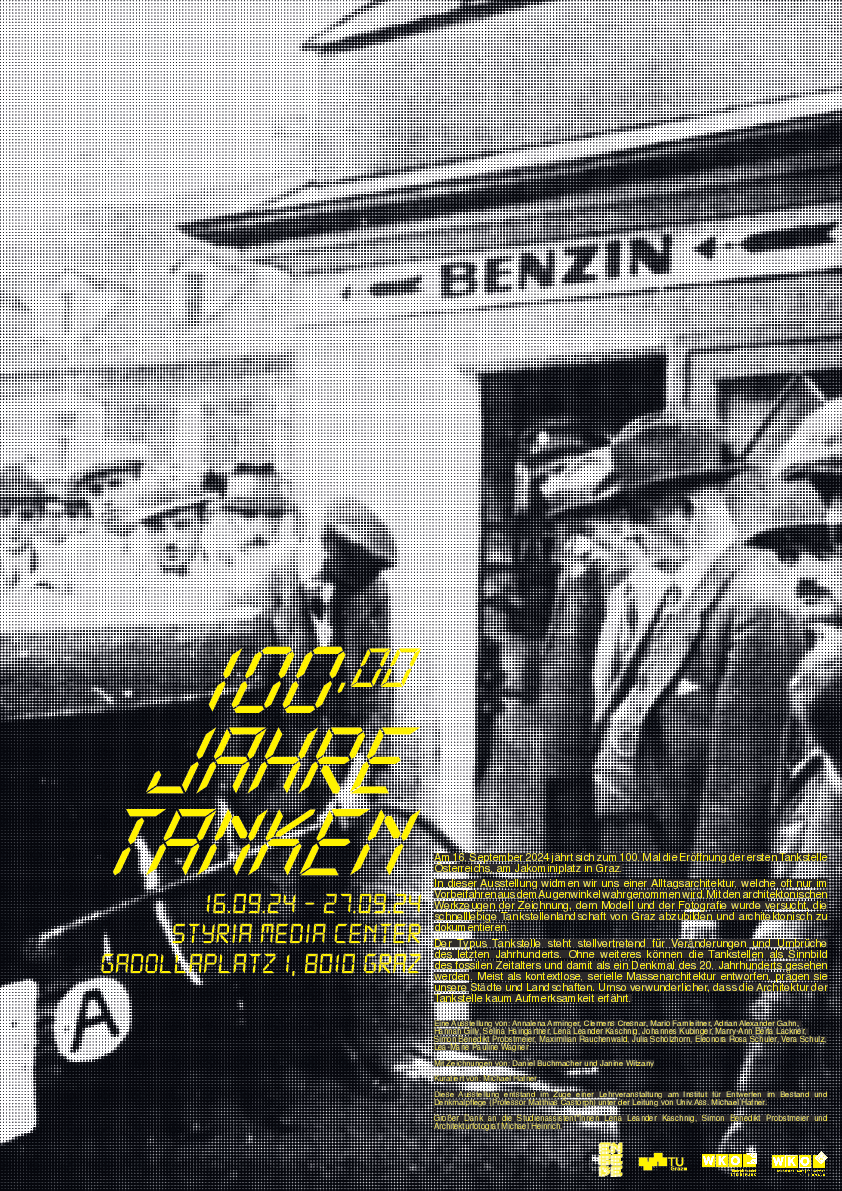

100 Jahre tanken | Ausstellung

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der ersten Tankstelle Österreichs, die damals am Jakominiplatz errichtet wurde, erarbeiteten die Studierenden des diesjährigen Vertiefenmoduls eine Ausstellung mit einer Bestandsaufnahme der zeitgenössischen Grazer Tankstellen. Mit Modellen, Fotografien und Zeichnungen der aktuell 56 Grazer Tankstellen wurden die schnelllebigen Alltagsarchitekturen dokumentiert.

Am 16. September fand die Ausstellungseröffnung im Rahmen einer Feier der WKO zu 100 Jahre tanken statt. Die Ausstellung kann noch bis 9. Oktober im Styriacenter, Gadollaplatz 1, 8010 Graz besichtigt werden.

Eine Ausstellung von: Annalena Arminger, Clemens Cresnar, Mario Farnleitner, Adrian Alexander Gahn, Hannah Gilly, Selina Haingartner, Lena Leander Kaschnig, Johannes Kubinger, Marry-Ann Berta Lackner, Simon Benedikt Probstmeier, Maximilian Rauchenwald, Julia Schölzhorn, Eleonora Rosa Schuler, Vera Schulz, Lea-Marie Pauline Wagner

Mit Zeichnungen von: Daniel Buchmacher und Janine Witzany

Kuratiert von: Michael Hafner

Diese Ausstellung entstand im Zuge einer Lehrveranstaltung am Institut für Entwerfen im Bestand und Denkmalpflege (Professor Matthias Castorph) unter der Leitung von Univ.Ass. Michael Hafner.

Großer Dank an die Studienassistent*Innen Lena Leander Kaschnig, Simon Benedikt Probstmeier und Architekturfotograf Michael Heinrich.

mehr Infos zur Ausstellung hier.

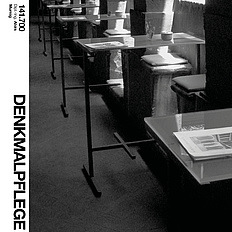

Fragen zum Bauen im Denkmal nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch zu untersuchen, stand im Mittelpunkt der Lehrveranstaltung Bauen im Denkmal, die von 1ten bis 4ten Juli im Österreichischen Freilichtmuseum Stübing stattfand. Die Studierenden bekamen wertvolle Einblicke in das Thema Bauen mit Holz und hatten dabei die Möglichkeit - ganz nach dem Titel der Lehrveranstaltung "Kopf & Hand" - selbst unterschiedliche Handwerkstechniken auszuprobieren. Gemeinsam wurden Balken für eine Tennenbrücke ausgehackt, Lärchenholzschindel und Holznägel erzeugt und damit ein Dach gedeckt. Daneben gab es wertvollen Input zur richtigen Verwendung des Baustoffes Holz - vom Pflanzen, Wachsen, Fällen, Lagern über die Verarbeitung - und den unterschiedlichen Werkzeugen, die dabei zum Einsatz kommen. An den historischen Bauten im Freilichtmuseum konnten die unterschiedlichen Methoden dabei direkt betrachtet werden. Die lehrreichen Einblicke und die doch auch körperlich fordernde Arbeit ließ alle Beteiligten am Ende des Workshops zufrieden und erschöpft auf das vollbrachte Werk blicken.

Das EnBeDe-Team bedankt sich ganz herzlich bei allen Beteiligten, die diesen Workshop möglich gemacht haben!

Anna Wickenhauser | Gastprofessur SS 2024

Wir begrüßen Anna Wickenhauser als Gastprofessorin für das Sommersemester 2024 ganz herzlich am Institut für Entwefen im Bestand und Denkmalpflege und freuen uns, dass sie mit ihrer Erfahrung aus der Architekturpraxis und ihrer Expertise für die österreichische Moderne das Institut bereichert!

Anna Wickenhauser ist selbständige Architektin in Wien und verfolgt vielfältige Tätigkeiten, die Forschung, Lehre und architektonische Praxis verbinden. Zu ihren realisierten Projekten zählen die Gartensiedlung Seefeld, der Hauptplatz und Rochusplatz in Stadtschlaining und das Brunnenhaus Maria Siebenbrünn. Unter der Leitung von Otto Karpfinger ist sie Teil eines Teams, das zu den Pionierjahren des Bauens mit Eisenbeton in Wien im Zeitraum von 1890-1914 forscht. Gemeinsam mit Claudia Cavallar, Albert Kirchengast und Andreas Vass organisierte und kuratierte sie 2022 das internationale Symposium „Offene Moderne – Zur Zukunft der Villa Beer“, die Publikation dazu wird 2025 bei Parkbooks erscheinen. Zudem ist sie Präsidentin von docomomo Austria.

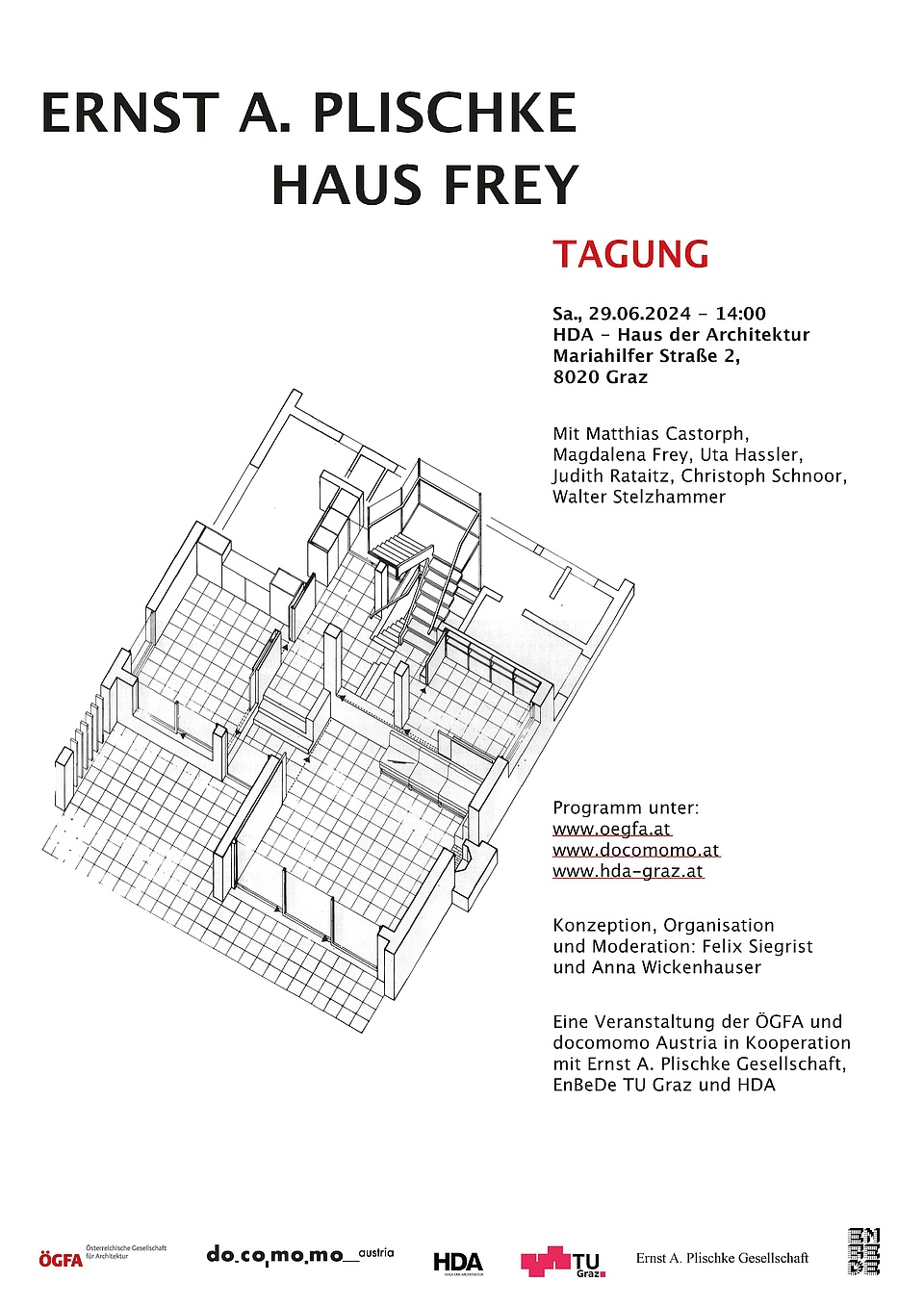

In ihren Lehrveranstaltungen steht das Wohnhaus der Moderne im Zentrum, wo sie gemeinsam mit den Studierenden unterschiedliche Strategien im zeitgenössischen Umgang erarbeiten, analysieren und entwerfen wird. Eine zentrale Rolle nimmt dabei das Haus Frey von Ernst Plischke ein, ein fast vergessener Klassiker der Spätmoderne in der Bunsengasse in Graz.

Um das Haus Frey und Ernst Plischkes architektonische Ideen wieder stärker ins Bewusstsein zu rücken, organisiert Anna Wickenhauser gemeinsam mit docomomo Austria und ÖGFA Ende Juni dazu eine Tagung:

Haus Frey | Tagung in Kooperation mit docomomo Austria, Ernst A. Plischke Gesellschaft, EnBeDe / TU Graz, HDA und ÖGFA

Samstag, 29ter Juni 2024, 14 Uhr

Ort: HDA Graz, Mariahilfer Straße 2, 8020 Graz

Mit: Matthias Castorph, Uta Hassler, Christoph Schnoor

Moderation: Anna Wickenhauser / docomomo, Felix Siegrist / ÖGFA

Anna Wickenhauser wird folgende Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2024 unterrichten:

Bauen im Denkmal - Kopf & Hand

Das Institut für Entwerfen im Bestand und Denkmalpflege veranstaltet im Sommersemester 2024 eine besondere Lehrveranstaltung, bei der in einem Workshopsetting die Fragen zum Bauen im Denkmal nicht nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch untersucht werden.

Anmeldungstart für die Lehrveranstaltung ist am 15ten Februar 2024.

Der Workshop findet in Kooperation mit dem Forum für nachhaltiges Bauen und klassisches Handwerk statt. Das Forum für nachhaltiges Bauen und klassisches Handwerk ist eine Kooperation von den Abteilungen 15 und 16 im Land Steiermark, FH Joanneum, pro:Holz Steiermark, Österreichisches Freilichtmuseum Stübing, Verein Reiner Handwerk, TU Graz, Steirisches Volksbildungswerk und Wirtschaftskammer Steiermark

Max Otto Zitzelsberger | Neo Trash Baroque ToGo

Im Anschluss an die Schlusspräsentationen von Entwerfen (MSc.) und Entwerfen 1 (BSc.) hielt unser Gastkritiker Max Otto Zitzelsberger am 18ten Jänner 2024 im Rahmen der Architekturgeschichte-Vorlesung einen Vortrag mit dem Titel "Neo Trash Baroque ToGo", der Einblick gab in sein eigenes Werk und die eigene Lehre und was ihn dabei bewegt!

Wir bedanken uns für die zwei spannenden Tage!

Schlusspräsentation "Traumhaus hoch x"

Am 17. Jänner 2024 fand die Schlusspräsentation des Masterentwurfs statt. Als Gastkritiker war Max Otto Zitzelsberger eingeladen. Die Studierenden zeigten mit ihren Entwürfen Antworten auf die Fragen, wie sich Einfamilienhäusersiedlungen vertikal nachverdichten lassen, welcher neuer Typus für privates Wohnen dabei entsteht, ob die bestehenden Qualitäten des Einfamilienhaustypus dabei erhalten werden können und wie sich der vorhandene Bestand sinnvoll einbeziehen lässt? Wir danken Max und allen Studierenden für den spannenden Tag!

Lehrende

Christina Aschauer, Dipl.-Ing.

Matthias Castorph, Univ. Prof. Dr.-Ing. Architekt Stadtplaner

Svenja Hollstein, Dipl.-Ing.

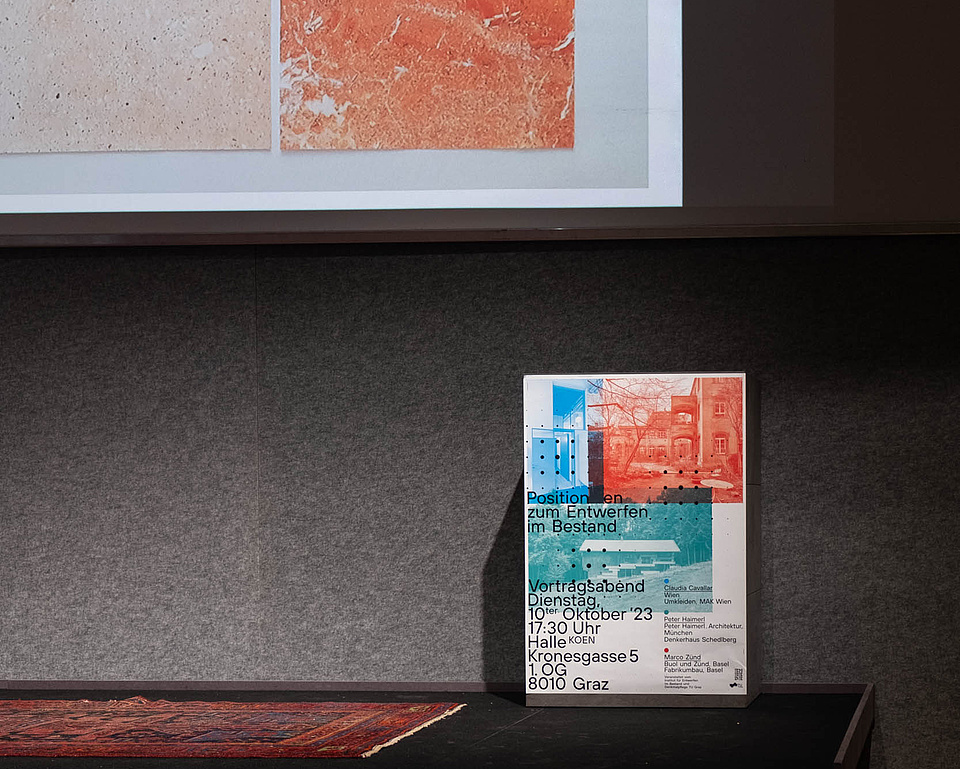

Positionen zum Entwerfen im Bestand

Am 10. Oktober 2023 lud das Institut für Entwerfen im Bestand und Denkmalpflege das zweite Mal zum Vortragsabend „Positionen zum Entwerfen im Bestand“ und hatte Claudia Cavallar aus Wien, Peter Haimerl aus München und Marco Zünd von Buol und Zünd aus Basel zu Gast. An diesem zahlreich besuchten Abend zeigten die Vortragenden ihre persönliche Position anhand ihrer realisierten Projekte. Sie erläuterten ihre architektonische Haltung beim Umgang mit Bestand und die persönlichen Entwurfsentscheidungen zu Einfügung bzw. Kontraststellung beim Um- und Weiterbauen.

Claudia Cavallar zeigte unter dem Motto „make do and mend“ die Umkleiden und WC-Anlagen im Museum für angewandte Kunst in Wien. Sie thematisierte Fragen nach dem Umgang mit den verschiedenen Bauphasen und Veränderungen, die das MAK prägen, und wie gesellschaftliche Veränderung im Gebauten sichtbar wird – und dass sich die Unterbrechung vom Alltag, die ein Museum darstellt auch architektonisch in Nebenräumen übersetzen lässt.

Peter Haimerl wies mit dem Haus Marteau in Lichtenberg darauf hin, dass sich die Arbeit mit Bestand nicht nur mit einem Gebäude auseinandersetzt, sondern auch mit der Geschichte eines Ortes, die aus seiner Sicht von den Gebäuden als Akteure mitgestaltet wird und zeigte wie sein Entwurf an diese Geschichte anzuknüpfen versucht.

„Taking on the baton“ – den Staffelstab weitertragen - bildet für die Projekte von Buol und Zünd die zentrale Entwurfshaltung, die nicht den Kontrast sucht, sondern die Homogenität zwischen Bestehendem und Neuem. Marco Zünd zeigte unter anderem an einem Fabrikumbau in Basel, wie sich aus der bestehenden Struktur die Logik für das Neue, in diesem Fall großzügige Wohnungen, ableiten lässt.

Wie auch im letzten Jahr wurden die drei Positionen gegenübergestellt und blieben nebeneinanderstehen. Auf eine Podiumsdiskussion wurde verzichtet, ein kleiner Apero im Anschluss bot Anstoß zur eigenen Verortung und zum Austausch im persönlichen Rahmen.

Monoglott Reiseführer Schwarzlsee

Neu im Instituts-Shop!

Der Monoglott Reiseführer Schwarzlsee, welcher im Rahmen des Entwerfen "the language of Schwarzl" im Sommersemester 2023 entstand, ist ab sofort am Institut zum Selbstkostenpreis von 5€ verfügbar (ggf. zuzüglich Versandkosten).

Der Reiseführer gibt Einblick in die Geschichte des Schwarzlsee und liefert Tipps, Must-Sees und To-Dos für das einzigartige Freizeitzentrum im Süden von Graz und seine Umgebung.

Erhältlich im Sekretariat oder unter office.enbede@tugraz.at

LV 141.535 Kunst- und Kulturwissenschaften

Exkursion, SS 24

Wir reisen nach Vicenza. Die Region ist bekannt für ihre Villen und die bemerkenswerten Architekturen Andrea Palladios. Die Auseinandersetzung damit fokussiert in den meisten Fällen auf einzelne, ausgewählte Objekte, die herausgelöst aus ihrer Umgebung betrachtet werden. Auf unsere Erkundungstour interessieren wir uns dabei nicht nur für das einzelne Objekt, sondern auch für die Umgebung und das Dazwischen – den räumlichen und architektonischen Kontext. Wie ist dieses Dazwischen gestaltet? Wie verhalten sich seine Entwürfe zur Umgebung? Wie verhält sich die Umgebung fast 400 Jahre nach Errichtung zu den Gebäuden? Die Betrachtung ausgewählter Objekte zusammen mit dem jeweiligen Kontext, architektonischer Sternstunden und architektonischen Mittelmaßes, von Geplantem und Zufälligem soll uns dabei helfen, dem Blick auf die Region und dem Werk Palladios eine weitere Sichtweise zu ergänzen.

Kosten Übernachtung (inkl. Frühstück) 135€; Eintritte, Verkehrsmittel, Taxe ca. 135€

An- und Abreise ist individuell zu buchen

Lehrende

Christina Aschauer, Dipl.-Ing.

Anmeldung 6ter November 2023, 09:00 Uhr

Vorbesprechung 13ter November 2023, 09:00 Uhr (Teilnahme verpflichtend)

Exkursionswoche 13ter Mai - 17ter Mai 2024

(weitere Termine siehe TUG-Online)

Ortstermin Galerie Konzett und Bar Limarutti

Bei diesem Ortsbesuch, am 7. Juni 2023, wurde an zwei wichtige Beiträge der Grazer Schule erinnert. Beide Projekte sind in der Grazer Altstadt situiert, im Jahr 1990 fertiggestellt und stammen aus der Feder des Architekten Norbert Müller.

Die Galerie Konzett ist ein architektonischer Cuvée aus Grazer Schule und Carlo Scarpa. In den 90er Jahren ein sehr mutiger Beitrag in der Innenstadt von Graz, viel diskutiert und daher heute noch immer von Relevanz.

Die ehemalige Bar Limarutti, heute eine Sushibar, wurde durch den Architekten von einem italienischen Lebensmittelhandel in eine Proseccobar transformiert und mit dem renommierten Architekturpreis „GerambRose“ prämiert. Das Stehcafé nach italienischem Vorbild erreichte schnell – vor allem wegen des auskurbelbaren Betontresen – Legendenstatus. Nach einigen Pächterwechseln, kleineren Umbauten und einer verlorengegangenen Kurbel können sich jedoch nur noch die wenigsten an die einstige Strahlkraft der kleinen Innenstadtbar erinnern.

Diese Veranstaltung sollte ein Anlass sein, nach über 20 Jahren den Tresen der Limaruttibar wieder in die Grazer Öffentlichkeit zu kurbeln. Begleitet wurde der Nachmittag durch den Architekten Norbert Müller, der uns an der Entstehung und Entwicklung der beiden Projekte teilhaben lies.

Eine Veranstaltung vom Institut für Entwerfen im Bestand und Denkmalpflege der TU Graz

Organisation: Michael Hafner

Sommerfest und Ausstellung: Graz Open Architecture 2023

Nach einem erfolgreichen Semesterabschluss ließen wir das Studienjahr beim Sommerfest der Fakultät für Architektur ausklingen und zeigten die Studierendenarbeiten aus unseren Lehrveranstaltungen bei unserem Ausstellungsbeitrag 'Einblicke'.

Wir möchten allen Studierenden, Lehrenden und Unterstützer*innen für das gelungene Studienjahr danken!

Schönen Sommer, euer EnBeDe-Team

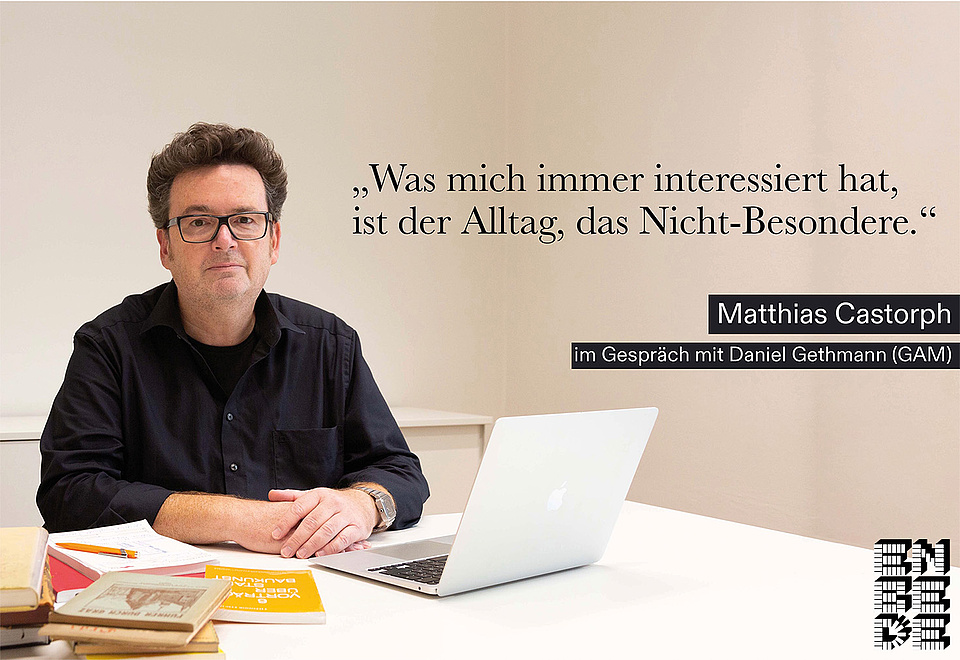

GAM.20 Call for Contributions

Die zwanzigste Ausgabe von GAM begibt sich auf die Suche nach dem Alltäglichen in der Architektur. Der Titel „The Infraordinary“ bezieht sich auf den von Georges Perec eingeführten Kunstbegriff „L’infra-ordinaire“, der als Gegenteil des Extraordinären das, was wirklich geschieht, „das Banale, das Alltägliche, das Selbstverständliche, das Allgemeine, das Gewöhnliche“[1], in den Blick nimmt. Im Kontext der Architektur bezeichnet der Begriff das programmatische Vorhaben, sich eingehender mit dem Nicht-Außergewöhnlichen zu beschäftigen. Dessen Bandbreite reicht von alltäglichen Gebrauchsweisen außergewöhnlicher Architektur, bei denen sich zum Beispiel eine Bankfiliale von Günther Domenig in einen Supermarkt oder in ein orientalisches Restaurant wandelt, über alltägliche Elemente wie die barrierefreie Schwelle, die das Verhältnis von Innen und Außen neu konfiguriert, bis zu schlichtweg banalen Architekturen, die im Laufe der Geschichte eine Um- oder Aufwertung erlebt haben.

Wenn das Alltägliche sich vor allem dadurch auszeichnet, dass die Dinge ihren gewohnten Gang gehen, steht jede Auseinandersetzung mit dem Alltag vor der Herausforderung, wie man sich dem Gewöhnlichen nähern kann, ohne es zu intellektualisieren, zu ästhetisieren oder zu ironisieren. Jenseits einer Idealisierung des Hässlichen oder einer Emphase des Banalen geht es GAM zunächst darum, das Infraordinäre durch die Linse der Architektur zu betrachten. Der erste Grundsatz dabei ist, dass sich Architektur zumeist anders darstellt und auch anders funktioniert, als es ihre Repräsentation in Hochglanzzeitschriften oder auf den Webseiten von namhaften Architekturbüros zu suggerieren versucht. Um größtmögliche Sachlichkeit bemüht, fragt GAM 20 nach dem Ausdruck und der tieferen Bedeutung des Infraordinären auf unterschiedlichen konstruktiven und kulturellen Ebenen: Welche neuen Wahrnehmungs- und Beurteilungskriterien erfordert eine Perspektive auf das Infraordinäre in der Architektur? Wie lassen sich Nutzungsprozesse und -zyklen in eine soziale Geschichte des Bauens integrieren? Wo verläuft die entscheidende Trennlinie zwischen dem Nicht-Außergewöhnlichen und dem Beliebigen?

GAM lädt interessierte Autor*innen aus unterschiedlichen Disziplinen dazu ein, das Unspektakuläre, Nicht-Sehenswürdige, Ungeplante oder Provisorische in der Architektur zu erkunden. Abstracts (max. 500 Wörter) zum Thema „The Infraordinary“ können gemeinsam mit einer Kurzbiographie bis zum 21. Mai 2023 an gam@tugraz.at eingereicht werden. Der Einsendeschluss für finale Beiträge ist der 15. September 2023.

Den Call gibt es auch hier zum Download.

[1] Perec, Georges: „Annäherungen an was?“, in: Warum gibt es keine Zigaretten beim Gemüsehändler?, Übers. Eugen Helmlé, Bremen 1991, 7–10, hier 8.

Graz Architecture Lectures 2023

The Infraordinary | GAL - Graz Architecture Lectures

Donnerstag und Freitag , 20ster - 21ster April 2023, ab 15:00 Uhr, Halle, Kronesgasse 5/1.OG, 8010 Graz

Der Titel „The Infraordinary“ bezieht sich auf den von Georges Perec eingeführten Kunstbegriff „L’infra-ordinaire“, der als Gegenteil des Extraordinären das, was wirklich geschieht, „das Banale, das Alltägliche, das Selbstverständliche, das Allgemeine, das Gewöhnliche“, in den Blick nimmt. Im Kontext der Architektur bezeichnet der Begriff das programmatische Vorhaben, sich eingehender mit dem Nicht-Außergewöhnlichen zu beschäftigen. Dessen Bandbreite reicht von alltäglichen Gebrauchsweisen außergewöhnlicher Architektur, bei denen sich zum Beispiel eine Bankfiliale von Günther Domenig in einen Supermarkt oder in ein orientalisches Restaurant wandelt, über alltägliche Elemente wie die barrierefreie Schwelle, die das Verhältnis von Innen und Außen neu konfiguriert, bis zu schlichtweg banalen Architekturen, die im Laufe der Geschichte eine Um- oder Aufwertung erlebt haben.

Für das Konzept der diesjährigen Graz Architecture Lectures mit dem Titel "The Infraordinary" ist Matthias Castorph und Julian Müller verantwortlich.

Mehr Infos hier!

Unsere Lehrveranstaltungen für das Sommersemester 2023 im Überblick

Schlusspräsentation Entwerfen

Donnerstag, 26ter Jänner 2023, ab 13:00 Uhr, Seminarraum EnBeDe, Lessingstraße 27, EG

In diesem Semester beschäftigen wir uns mit dem Thema der (un-)bestimmten Architektur an (un-)bestimmten Orten am Beispiel des Hochhauses am Dietrichsteinplatz. Die Entwurfsaufgabe stellt sich der Frage der Verortung dieses (un-)bestimmten Gebäudes. Mit welchen architektonischen Mitteln kann das Gebäude besser in den Kontext eingefügt werden - sowohl in das Stadtbild, als auch in die unmittelbare Umgebung? Welche architektonischen Interventionen sind notwendig um das Gebäude an heutige Ansprüche heranzuführen? Und wie kann der Charakter des Gebäudes erhalten bleiben? Wir untersuchen diese Fragen und unterziehen das Gebäude einer Umnutzung. Das Büro- und Wohngebäude soll zum Kurzzeitwohnen für Austauschstudie- rende transformiert werden.

Lehrende

Matthias Castorph, Univ. Prof. Dr.-Ing. Architekt, Stadtplaner

Christina Aschauer, Dipl.-Ing.

Schlusspräsentation Entwerfen 3

Mittwoch, 25ter Jänner 2023, ab 13:00 Uhr, Seminarraum EnBeDe, Lessingstraße 27, EG

In diesem Semester beschäftigen wir uns mit dem Ein(familien)Haus. Der finanziellen Druck auf Grundstücke am Rande der Stadt lässt das Interesse daran wachsen, die Nutzung der Flächen zu maximieren. Wir untersuchen, wie das Einfamilienhaus anstatt in die Breite zu wachsen, auf dem Bestehenden aufbauen und in die Höhe gehen könnte. Kann durch diese Maßnahme Grünraum, Baumaterial, Infrastruktur erhalten werden? Wie können die Qualitäten eines Einfamilienhauses auch in einem Mehrfamilienhaus integriert werden? Welcher räumliche Ausdruck entsteht durch die veränderten Proportionen der Baukörper?

Lehrende

Svenja-Rebecca Hollstein, Dipl.-Ing.

Michael Hafner, Dipl.-Ing.

wir Günther Domenig - eine Korrektur

Im Kunsthaus muerz ist noch bis 05.02.2023 die Ausstellung 'wir Günther Domenig - eine Korrektur' zu sehen. Die Ausstellung setzt sich mit Günther Domenigs Leben und Werk auseinander und den vielen Wegbegleiter*innen, welche maßgeblich zur Umsetzung der einzigartigen Projekte beigetragen haben und will somit dem Mythos vom einzelkämpfenden Architektenkünstler entgegentreten.

Wir freuen uns für die Ausstellung ein Exponat beisteuern zu können: den von Günther Domenig entworfenen Stuhl für die Kirche in Oberwart.

Am Samstag, 21. Jänner 2023, führt der Kurator Michael Zinganel noch ein letztes Mal selbst durch die Ausstellung. Mehr Infos unter https://www.kunsthausmuerz.at/veranstaltungen/wir-guenther-domenig/

Alltag

Matthias Castorph und Julian Müller, Gastprofessor im Sommersemester 2022 bei uns am Institut, haben einen Beitrag zum Thema Alltag für die gleichnamige Zeitschrift verfasst. Die beiden haben zusammen das 'Institut für Allgemeinarchitektur' gegründet, wo sie unauffällige, alltägliche Situationen erforschen.

Die Zeitschrift Alltag ist eine fortlaufende, experimentelle und multidisziplinäre Recherche zu nichts Besonderem. Buchstäblich. Zusammengesetzt aus Dingen, Prozessen, Tatsachen, Menschen und Landschaften, die auf ihren Bezug zum vermeintlich ganz Normalen hin aufgegriffen und kuratiert werden. https://www.allt.ag/

Gastprofessur SS22: Dr. Julian Müller

Im Sommersemester 2022 war der Soziologe Dr. Julian Müller im Rahmen einer Gastprofessur bei uns am Institut. Die Einladung erfolgte mit dem Ziel, einen Austausch zwischen Architektur und Soziologie zu ermöglichen und vor allem gemeinsam an Methoden und Techniken zu arbeiten, mithilfe derer sich alltägliche städtische Situationen und alltägliche Architektur beobachten und beschreiben lassen. Die Lehrveranstaltungen von Dr. Julian Müller fanden in Verbindung mit der Projektübung statt, die theoretischen und praktischen Einblicke in das das Feld der Soziologie sollten die Studierenden bei ihren Entwürfen unterstützen. Im 'Workshop Ethnographische Methoden' wurden den Studierenden klassische Methoden der empirischen Feldforschung sowie der Stadt- und Architekturethnographie nähergebracht – von teilnehmender Beobachtung, dem Erstellen von Feldnotizen bis hin zu ethnographischer Fotografie und Go-Alongs –, die dann am konkreten Fall eine Grazer Tankstelle systematisch zur Anwendung kamen. Erste Ergebnisse aus dieser Feldstudie wurden bereits auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Bielefeld präsentiert. Bei 'AK Stadtforschung' wurden zudem kanonische sowie aktuelle Positionen der Stadtforschung und Stadtsoziologie – von Georg Simmel, Walter Benjamin und der Chicago School of Sociology bis hin zu den Arbeiten von Richard Florida oder Ananya Roy – vorgestellt und diskutiert.

Fotos © EnBeDe

Unverhandelbar? Positionen zum Entwerfen im Bestand

Am Mittwoch, 5. Oktober 2022, fand der Vortragsabend mit dem Titel 'unverhandelbar? Positionen zum Entwerfen' mit Clemens Luser, Andreas Hild und Christoph Sattler statt.

In der Aula der Alten Technik wurde der Frage nachgegangen, wie man im städtischen Kontext bauliche Lücken füllen kann. Dazu stellten drei Architektenpersönlichkeiten jeweils eines ihrer - zum Teil kontrovers diskutierten - Projekte vor. Diese sind Implantate im Stadtgewebe und Einzelstücke im Kontext der Stadt. Wie sie sich in den Kontext einfügen oder diesen kontrastieren und auf was sie referenzieren, ist bei jedem Projekt sehr unterschiedlich. Ebenso – worauf im historischen Kontext zurückgegriffen und was übergangen wird, woran im Stadtgewebe angeknüpft wird und wo Brüche bestehen bleiben oder neue entstehen.

Den Anfang machte Clemens Luser, Teil des vormaligen Architekturkollektivs Hope of Glory, mit dem Stadthaus in der Grazer Ballhausgasse. Es befindet sich in der geschützten Altstadt zwischen Sporgasse, Karmeliterplatz und Freiheitsplatz. Das Projekt zeichnet sich durch die verspiegelte Fassade aus, welche das historische Gegenüber reflektiert und sich so in den Kontext einzufügen versucht. Clemens Luser sprach über die Schwierigkeit die eigene Position zu wahren zwischen den unterschiedlichen Interessen von Auftraggeber und Altstadtschutz.

Andreas Hild, von Hild und K Architekten, sprach über das Geschäftshaus Weinstraße 7/7a in der Münchner Innenstadt, zwischen Frauenkirche und Rathaus. Mittels einer historischen Putztechnik, dem Sgraffito, welche in der Umgebung auch beim Wiederaufbau der kriegszerstörten Bauten als günstiges Mittel zur Fassadengestaltung eingesetzt wurde, und der Adaption eines Planes von einem Vorgängerbau, wurde versucht das Gebäude in den städtischen Kontext einzufügen und dabei an ein ganz anderes, prächtigeres Stadtbild vor dem Krieg zu erinnern.

Das Berliner Stadtschloss ist wohl eines der zurzeit am lautesten diskutierten Bauten. Christoph Sattler, von Hilmer Sattler Architekten Ahlers Albrecht, führte in den langwierigen Prozess bis zum tatsächlichen Beschluss zur Rekonstruktion, der Wettbewerbsentscheidung und der Zusammenarbeit mit Franco Stella, dem Gewinner des Wettbewerbs ein. In einer persönlichen Rückschau auf Werk und Einflüsse positionierte er sich klar für eine Stadt, in der Architektur und Städtebau zusammengedacht werden sollen und das Stadtschloss so seinen Platz findet.

Den unterschiedlichen Herangehensweisen und Positionen konnten sich die zahlreichen Besucher an diesem Abend als Spektrum im entwerferischen Umgang mit Stadt annähern – kein „entweder, oder“, sondern ein „sowohl, als auch“. Deshalb wurde auf eine Podiumsdiskussion verzichtet, der Anstoß zur eigenen Verortung gegeben. Der individuelle Austausch fand bei einem kleinen Umtrunk in den neu eingeweihten Institutsräumlichkeiten statt.

Spurensuche zu Günther Domenig am 15.07.2022

10 Jahre nach dem Tod von Günther Domenig lud das Institut für Entwerfen im Bestand und Denkmalpflege zu einer Spurensuche ein. Der Spaziergang führte zu altbekannten, unbedeutenden, vergessenen und verschwundenen Architekturen von Günther Domenig im Zentrum von Graz.

Begleitet wurde dieser Spaziergang von Wegbegleiter*innen des Architekten, unter anderem von Uli Tischler, Andreas Lichtblau und Norbert Müller.

Fotos © EnBeDe

Sommerfest und Ausstellung: Graz Open Architecture 2022

Nach einem erfolgreichen Semesterabschluss ließen wir das Studienjahr beim Sommerfest der Fakultät für Architektur ausklingen und zeigten die Studierendenarbeiten bei unserem Ausstellungsbeitrag 'In der Stadt. Im Bestand. Im Alltag.'

Wir möchten allen Studierenden, Lehrenden und Unterstützer*innen für das gelungene Studienjahr danken!

Schönen Sommer, euer EnBeDe-Team

Titelfoto © GAM.Lab, TU Graz, restl. Fotos © EnBeDe

Exkursion München mit EnBeDe

Während unserer Exkursion in München haben wir uns mit der Frage beschäftigt, welche Möglichkeiten es gibt, an bestehende Situationen anzuknüpfen. Diese Möglichkeiten haben wir sowohl im städtebaulichen Maßstab als auch an einzelnen Gebäuden untersucht.

Gleich zu Beginn unserer Reise erhielten wir von Franz Schiermeier (Franz Schiermeier Verlag) einen Überblick über die städtebauliche Entwicklung Münchens. Diese Entwicklung konnten wir anschließend direkt vor Ort an ausgewählten Situationen näher betrachten. Wie man an einen städtischen Kontext anknüpfen kann und diesen weiterstrickt oder auch verdichtet, zeigte uns unter anderem Charlotte Meyer (PALAIS MAI) mit den Projekten Domagkpark, Zaubzerstraße und Braystraße. Im Stadtzentrum zeigte uns Christoph Sattler (Hilmer Sattler Architekten Ahlers Albrecht) anhand der Lenbachgärten, welche Bezüge und Räume ein neues Quartier im Verhältnis zum bestehenden Kontext herstellen kann. Dieses Quartier baut auf einem ehemaligen Universitätsgelände auf, welches in ein neues Arbeits- und Wohnviertel überführt wurde. Auch Johannes Ernst (steidle-architekten) bauen an einem historischen Ort. Das Werksviertel gründet auf einem ehemaligen Industrieviertel, dessen Charakter bei der Neuplanung jedoch erhalten werden soll. Während der Planung eines solchen Projektes, das stetig weiterentwickelt wird, ist das Zusammentreffen verschiedener Aggregatzustände der Bebauung eine der zentralen Fragen. Nach einer solchen Weiterentwicklung des Bestandes veranschaulichte Martin Rössler (Untere Denkmalschutzbehörde) wiederum seine Arbeit zur Erhaltung des Bestandes am Beispiel des Olympiaparks. Auch im kleineren Maßstab fragten wir uns, wie mit den Geschichten des Bestandes umgegangen werden kann. In dem von Theodor Fischer gebauten Ledigenheim, welches heute von Claudia Bethcke (Verein Ledigenheim) geleitet wird, hat uns Matthias Castorph (Lehmann, Tabillion & Castorph) eine Möglichkeit gezeigt, wie man die Geschichte eines Gebäudes trotz veränderter technischer Anforderungen weitererzählen kann. Darüber hinaus knüpft auch Andreas Hild (Hild und K Architekten) mit dem neuen FC Bayern Flagshipstore an die Geschichte eines historischen Gebäudes an. Dieses Gebäude stand bis zu seiner Zerstörung im Krieg an der zu planenden Stelle. Die neue Fassade nimmt mit einer Sgraffito-Putztechnik Bezug auf den bereits verschwundenen Bestand, ohne jedoch Abbild zu werden.

Svenja Hollstein

Blicken wir zurück und vorwärts!

Lesung, Symposium, Buchpräsentation zu

Theodor Fischer: 6 Vorträge über Stadtbaukunst

Warum lohnt sich der Blick zurück, wenn wir nach vorne schauen? Welchen Mehrwert haben Entwurfstheorien? Ist es möglich, diese Theorien lebendig zu halten, indem man sie für heutige Entwürfe verwendet? Was taugen über 100 Jahre alte Entwurfstheorien für aktuelle Entwürfe? Und schließlich: Welche neuen Erkenntnisse gibt es zu den „6 Vorträgen über Stadtbaukunst“ von Theodor Fischer?

Die unterschiedlichen Positionen von Architekt:innen und Historiker:innen zu diesen Fragestellungen möchten wir zusammen mit den Vortragenden anhand von Theodor Fischers „6 Vorträge über Stadtbaukunst“ und anlässlich der Herausgabe des Buches „Theodor Fischer – 6 Vorträge über Stadtbaukunst – Textentwicklung Erstausgabe 1920 – Manuskript -> Typoskript -> Druck“ von Matthias Castorph, Svenja Hollstein und Roman Wiens diskutieren.

26.04.2022, 20:00: Lesung

Evamaria Salcher liest aus

„6 Vorträge über Stadtbaukunst“, 1. Vortrag (Manuskript) von Theodor Fischer

Schauspielhaus Graz, HAUS DREI, Hofgasse 11

27.04.2022, 10:00- 16:00: Symposium

mit: Matthias Castorph (TU Graz), Svenja Hollstein (TU Graz), Franziska Kramer (RWTH Aachen), Franz Schiermeier (München), Matthias Schirren (TU Kaiserslautern), Harald Stühlinger (FHNW Muttenz), Rainer Schützeichel (Hochschule München), Roman Wiens (TU Kaiserslautern)

Moderation: Julian Müller, TU Graz

Alte Technik, Aula, Rechbauerstraße 12

27.04.2022, 13:00: Buchpräsentation

Theodor Fischer - 6 Vorträge über Stadtbaukunst - Textvergleichende Ausgabe

Herausgegeben von: Matthias Castorph, Svenja Hollstein und Roman Wiens im Franz Schiermeier Verlag, München, 2022

Unsere Lehrveranstaltungen für das Sommersemester 2022 im Überblick

Wir befinden uns am Beginn eines Wendepunktes. Wir werden das Verbrennen von Erdöl hinter uns lassen. Zwangsläufig stellt sich damit die Frage, was verändert sich morgen mit den Tankstellen von heute? Werden diese Orte aus unseren Orten verschwinden? Tankstellen haben sich in den letzten Jahrzehnten vom Automobil emanzipiert. Zunächst reiner Treibstoff- und Automobilzubehörversorger, hat die Tankstelle längst die Aufgabe des „Greislers“, des Postamtes usw. übernommen. Die Tankstelle hat sich auch zu einem Begegnungsraum, zu einem sozialen Ort entwickelt.

Wenn wichtige Zeitzeugen der Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts verschwinden, plädiert das Institut für Entwerfen im Bestand und Denkmalpflege für eine pro-aktive Vorgangsweise im Denkmalschutz. Wir stellen uns dem Denkmal von morgen. Wir ergänzen die Charta von Venedig.

"Der Denkmalbegriff umfasst sowohl das einzelne Denkmal als auch das städtische oder ländliche Ensemble das von einer ihm eigentümlichen Kultur, einer bezeichnenden Entwicklung oder einem historischen Ereignis Zeugnis ablegt. Er bezieht sich nicht nur auf große künstlerische Schöpfungen, sondern auch auf bescheidene Werke, die im Lauf der Zeit eine kulturelle Bedeutung bekommen haben."/ werden.

Charta von Venedig 1964, Artikel 1