Vertiefen im Wintersemester 2025/26

Wahlmodul C2:

Tragstrukturen für große Spannweiten

Konzept und Leitung | Stefan Peters,

Andreas Trummer, Thomas Rumpf

Hallenbauten ermöglichen großflächige stützenfreie Nutzungen. Grundlage dafür sind Tragstrukturen mit mittleren bis großen Spannweiten. Mit zunehmender Spannweite ergeben sich konstruktive Herausforderungen sowie die Chance, Beanspruchung und Formgebung in besonderer Weise miteinander zu verbinden. Daher bekommt der Tragwerksentwurf eine erhöhte Bedeutung.

Zunächst gilt es im Seminar Beispiele zu sammeln, zu analysieren und zu besprechen. Diese beschränken sich nicht auf einen speziellen Hallenbautypus, sondern es werden unterschiedliche weitgespannte Tragstrukturen analysiert. Die Sammlung wird durch Informationen über Eigenschaften und Grundlagen von Tragwerkselementen erweitert. Für die Tragwerksanalyse steht eine 3D-Statik-Software zur Verfügung, die eine statische Gesamtgebäudebeurteilung erlaubt.

In der Übung werden diese Erkenntnisse an Strukturentwürfen erprobt und verifiziert. Als Ausgangspunkt dient eine maximale Begrenzung der Gebäudehülle und der stützenfreie bespielbare Raum im Inneren des Gebäudes. Die Ergebnisse sind einerseits ein physisches Tragwerksmodell mit zeichnerischer Darstellung und den wichtigsten statisch-konstruktiven Leitdetails. Aus begleitenden Massenermittlungen lassen sich Rückschlüsse auf Effizienz und Konstruktionsgewicht ziehen.

Link zur Anmeldung

Link zu den Lehrveranstaltungen

Link zur Institutsseite

Wahlmodul C5:

Life Cycle Assessment

Konzept und Leitung | Marcella Ruschi Mendes Saade, Carlos Enrique Caballero Guereca, Giovanna Cassavia

Der Gebäude- und Bausektor ist für fast 40 % der weltweit erzeugten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Das Verständnis, die Messung und die Vorhersage ihrer Umweltauswirkungen sind von größter Bedeutung.

Dieser Kurs führt in das Konzept der Nachhaltigkeit von Gebäuden und der Ökobilanzierung ein und behandelt die Geschichte von Labels und Zertifizierungen, die verschiedenen Instrumente zur Messung der Nachhaltigkeit und die Herausforderungen in diesem Bereich. Der Inhalt zielt darauf ab, das kritische Denken von Designern zu fördern, um Labels zu interpretieren, Materialien, Komponenten und Lieferanten auszuwählen und über die Umweltverträglichkeit ihrer Entwürfe nachzudenken.

In der Übung werden diese Erkenntnisse an Strukturentwürfen erprobt und verifiziert. Als Ausgangspunkt dient eine maximale Begrenzung der Gebäudehülle und der stützenfreie bespielbare Raum im Inneren des Gebäudes. Die Ergebnisse sind einerseits ein physisches Tragwerksmodell mit zeichnerischer Darstellung und den wichtigsten statisch-konstruktiven Leitdetails. Aus begleitenden Massenermittlungen lassen sich Rückschlüsse auf Effizienz und Konstruktionsgewicht ziehen.

Aufbauend auf den Konzepten des nachhaltigen Bauens befasst sich dieser Kurs mit der Lebenszyklusanalyse (LCA) von Gebäuden und deckt die Schritte zur Durchführung einer LCA nach internationalen und europäischen Normen ab, nämlich (i) Definition von Ziel und Umfang, (ii) Bestandsanalyse (Datenbanken und Datenerfassung), (iii) Wirkungsanalyse (Klassifizierung und Charakterisierung) und (iv) Interpretation. Im praktischen Teil des Kurses sollen die Studierenden die Ökobilanz auf ein strukturelles System anwenden. Am Ende dieses Kurses werden die Studierenden in der Lage sein, den Lebenszyklusgedanken in ihre Entwürfe zu integrieren, die Nützlichkeit von Ökobilanzsoftware zu verstehen und ein besseres Verständnis der ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen zu erlangen.

Im praktischen Teil des Life Cycle Assessment II Kurses erlernen die Studierenden die Durchführung einer Ökobilanzierung eines Gebäudes. Dadurch erwerben sie die Fähigkeit, die Umweltauswirkungen eines gesamten Gebäudes sowie verschiedener Sanierungsstrategien zu berechnen. Zudem lernen die Studierenden, die Ergebnisse zu interpretieren und integrierte Designentscheidungen zu treffen, die sowohl die Anpassung an den Klimawandel als auch dessen Abschwächung berücksichtigen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Treibhauspotenzial des Entwurfs, es werden jedoch auch weitere Umweltwirkungskategorien behandelt.

Link zur Anmeldung

Link zu den Lehrveranstaltungen

Link zur Institutsseite

Wahlmodul C9: Kulturwissenschaftliche Architekturforschung

heavy metals. Die Grazer Metallbaufirma Treiber

Konzept und Leitung | Antje Senarclens de Grancy, Julian Mändl

Geschäftsportale in den Stadtzentren waren im 20. Jahrhundert oft aufwendig gestaltete Mikroarchitekturen für den modernen Konsum. Eine besonders hohe Qualität erreichte die Grazer Metallbaufirma Treiber, die österreichweit und international eng mit Architekt*innen zusammenarbeitete. Viele Spuren der Chromnickel-Stahl-Portale, der großen Glasflächen und Lichtinstallationen sind noch erhalten. Wir machen uns auf die Suche nach den Geschichten von deren Entstehung und Weiternutzung, nach Relikten, handwerklich-technischen Qualitäten und Inspirationen.

Link zur Anmeldung

Link zu den Lehrveranstaltungen

Link zur Institutsseite

Wahlmodul C10: Architekturkommunikation

Recollecting Empire—Toward a Museum of Habsburg Austrian Imperialism and Colonialism

Konzept und Leitung | Lukas Pauer

Die Geschichte des Habsburgischen Reiches wird oft als eine Geschichte ohne ‚Kolonien‘ dargestellt, da es scheinbar keine überseeischen und nicht eingegliederten Verwaltungseinheiten gab, die rechtlich wie praktisch direkt von der habsburgisch-österreichischen Herrschaft abhängig waren. Auf ihrem Höhepunkt erstreckte sich jedoch die Präsenz des Reiches in verschiedensten Formen über die Balkanhalbinsel und die angrenzende levantinisch-mediterrane Küste Südwestasiens, Nordostafrikas und darüber hinaus. Als Reaktion darauf wird diese Lehrveranstaltung die Rolle der habsburgisch-österreichischen Architektur und Infrastruktur und ihre Verflechtungen mit der Geschichte des euro-westlichen imperial-kolonialen Expansionismus während des langen neunzehnten Jahrhunderts aus einer (post-)kolonialen Perspektive neu betrachten.

In einem forschungsbasierten Format werden die Studierenden über die Möglichkeit eines hypothetischen Museums des habsburgisch-österreichischen Imperialismus und Kolonialismus reflektieren; einer spekulativen Institution, die die visuellen, materiellen und räumlichen Spuren des Reiches sammeln und kritisch neu bewerten könnte, während sie sich gleichzeitig mit den leeren und blinden Flecken auseinandersetzen, die die Art und Weise geprägt haben, wie das Erbe der Monarchie bis heute erinnert und erzählt wird. Durch diese Linse werden die Studierenden Techniken entwickeln, um imperial-koloniales Erbe freizulegen und zu hinterfragen, das Bewusstsein für unterdrückte Geschichten zu schärfen und den Unsichtbarkeitspraktiken irredentistischer und revisionistischer Geschichtsschreibungen entgegenzuwirken, die auf Kosten marginalisierter, unterrepräsentierter und gefährdeter Gemeinschaften erzählt worden sind. Die Studierenden werden einzeln an ausgewählten Standorten arbeiten und sich zugleich kollektiv mit mehreren Fallstudien auseinandersetzen. Mithilfe spekulativen Entwerfens werden sie Strategien vergleichen und alternative Wege zur Aufarbeitung der habsburgisch-österreichischen imperial-kolonialen Vergangenheit entwickeln.

Link zur Anmeldung

Link zu den Lehrveranstaltungen

Link zur Institutsseite

Wahlmodul C11: Raumplanung

Raumplanung wirkt?

Konzept und Leitung | Eva Schwab,

Maria Baumgartner, Elias Molitschnig

Wie kann die Raumplanung auf den hohen Bodenverbrauch und die zunehmende Zersiedelung der Landschaft Einfluss nehmen? Welche Planungsinstrumente spielen dabei eine Rolle? Welche Festlegungen begünstigen welche räumlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen? Welche Handlungsmöglichkeiten haben Gemeinden und das Land Steiermark und wie könnte eine zukunftsfähige Entwicklung für einen Ort und eine Region konkret aussehen? Diesen Fragen werden wir am Beispiel der Gemeinde St. Nikolai im Sausal im Naturpark Südsteiermark anhand von Szenarien nachgehen: Was passiert, wenn man so weitermacht wie bisher? Was, wenn nur im Ortszentrum nachverdichtet wird? Wie kann man im Ortsteil Lamperstätten mit Leerstandsmobilisierung und Innenentwicklung arbeiten? Wie soll auf kommunaler und regionaler Ebene mit der Siedlungstätigkeit um die Waldschacher Teiche umgegangen werden? Und mit welcher Strategie kann St. Nikolai das Ziel der Netto-Null-Neuflächenneuinanspruchnahme der EU und der Österreichischen Bodenstrategie bis 2050 erreichen?

Basierend auf Ortsbegehungen und verschiedenen Analysen werden wir Fachbeiträge zur Bebauungs-, Freiraum- und Flächenwidmungsplanung, zum Örtlichen Entwicklungskonzept der Gemeinde sowie zum Regionalen Entwicklungsprogramm für die Südweststeiermark erarbeiten.

Link zur Anmeldung

Link zur Lehrveranstaltung

Link zur Institutsseite

Wahlmodul C14: Urban Habitat – Designing the Ecological Turn

Cool Earth: Newness of NatureCulture for a More-Than-Human Future

Konzept und Leitung | Klaus K. Loenhart, Marlene Schneider, Patrik Drechsler, Daniel Gradwohl

Can we transform Architecture from a carbon source to a carbon sink in a creative way? And how do we generate these ideas? The Specialization COOL EARTH is dedicated to earthen construction in its contemporary transformations, its cultural anchoring, and its historical depth. Between tradition and innovation, between regional practice and global concerns, a space for thought and analysis opens up in which material is not just substance but actor.

How can the oldest building material of human kind be translated into a future architectural practice that unfolds new, ecologically grounded and culturally embedded low-tech solutions and aesthetics? This Specialization is an invitation to see earth anew - as strategic material, as cultural agent, as partner in a more-than-human entanglement. COOL EARTH is a space where thinking, drawing, and research converge to explore architecture as NatureCulture for another future.

Students will gain a set of skills that prepare them for future architectural practice. They will learn to integrate ecological intelligence with cultural awareness, developing the capacity to design with climate and material agency rather than against it. By engaging critically with earthen architecture as innovation space, they will be equipped to contribute to regenerative design approaches, capable of addressing urgent environmental challenges while fostering locally grounded, globally relevant architectural futures. The seminar asks: How can earth construction become truly “cool” in multiple terms such as thermal performance, but also as an aesthetic, social, and ecological practice?

Link zur Anmeldung

Link zu den Lehrveranstaltungen

Link zur Institutsseite

Wahlmodul C16: Architekturtechnologie

Liminal Spaces. Textile Konstruktion und Architektur des Übergangs

Konzept und Leitung | Lukas Imhof, Jonas Klaaßen, Marisol Vidal, Matthias Lang-Raudaschl

Der Begriff „liminal“ leitet sich vom lateinischen Wort „limen“ ab und bedeutet Schwelle. In der Anthropologie bezeichnet er die Übergangsphase in Zeremonien oder Initiationsriten: eine Veränderung von Identitäten innerhalb sozialer Strukturen. In der Architektur beschreibt Liminalität die Fähigkeit eines Raumes, an den Rändern von Binaritäten zu existieren – zwischen innen und außen, privat und öffentlich, temporär und permanent.

An der Schnittstelle klimatischer, rechtlicher und kultureller Grenzen gelegen, entziehen sich solche Räume oft einer eindeutigen Kategorisierung. Sie eröffnen ein diskursives Feld, in dem konventionelles Bauen durch Experiment und kritische Reflexion ersetzt wird. Durch den Einsatz analoger und digitaler Entwurfstechniken (Modellbau und Grasshopper) untersuchen wir, wie textile Materialien die feinen Nuancen räumlicher Grenzen artikulieren und unsere Gewohnheiten von Komfort und Offenheit hinterfragen.

Zudem befassen wir uns mit den konstruktiven Eigenschaften von Textilien und Membranen, dem Spannen und Hängen, und wie sich dieses Verhalten im architektonischen Detail ausformulieren lässt. Die Untersuchung wird ergänzt durch eine theoretische Auseinandersetzung mit Positionen zu Grenzen und Schwellen. Die Studie wird im „GRNGR“, einem ehemaligen Gasthof, in Graz stattfinden, wo sich Liminalität als räumliche und als kulturelle Bedingung entfaltet. Hier untersuchen wir das Potenzial der Architektur, kulturelle und inklusive Bewegungen zu fördern.

Link zur Anmeldung

Link zu den Lehrveranstaltungen

Link zur Institutsseite

Wahlmodul C18: Raumgestaltung

Der Bau. Das große Innen: Öffnungen Teil I

Konzept und Leitung | Rainer Eberl,

Franziska Hederer, Alex Lehnerer

„Ich habe den Bau eingerichtet und er scheint wohlgelungen. Von außen ist eigentlich nur ein großes Loch sichtbar, dieses führt aber in Wirklichkeit nirgends hin, schon nach ein paar Schritten stößt man auf natürliches festes Gestein, ich will mich nicht rühmen diese List mit Absicht ausgeführt zu haben, es war vielmehr der Rest eines der vielen vergeblichen Bauversuche, aber schließlich schien es mir vorteilhaft, dieses eine Loch unverschüttet zu lassen.“

– Franz Kafka, Der Bau, 1924

Es gibt an der TU, in ihrem Hauptgebäude, kein solches Loch, aber eine Tür, doppelflügelig, im zweiten Obergeschoss; der genaue Ort ist nur Eingeweihten bekannt. Dahinter ist das große Innen. So dicht, dass die Fenster an der gegenüberliegenden Seite nicht zu sehen sind, lediglich ein diffuses Licht strahlt herüber. Vielleicht etwas heller, wenn man – direkt vor einem – die erste innenliegende Klappe öffnet. Die Ausdehnung dieses Dickichts scheint unendlich nach links, rechts und nach oben. Balken, Öffnungen, Nischen, Kassettierungen, Klappen, Flügel, Flächen und Holzverbindungen gehorchen keiner sofort lesbaren Hierarchie oder Ordnung. Das Ganze scheint nicht erst seit gestern hier zu sein, sondern Teil eines langen Prozesses, der noch nicht sein Ende gefunden hat.

Im Teil Eins der Vertiefung Handwerk „Der Bau“ werden wir dieses Semester mit Euch Türen, Fenster, Klappen und Luken in den oben beschriebenen, dreidimensionalen Raum im Maßstab 1:1 bauen. Das Lernziel ist die fachliche Auseinandersetzung mit der Konstruktion und den Anforderungen an diese architektonischen Bauteile, indem wir sie bauen, d.h. uns handwerklich dem Problem und der Poesie eines Öffnungsflügels nähern. Diese Öffnungen werden funktionaler Teil des wie auch immer tatsächlich nutzbaren Raumes.

Über mehrere Semester wird der Bau in der Rechbauerstraße nun aus Holz wachsen, sich verändern, um einem Merzbau (Kurt Schwitters, ab 1923), dem Haus-Ur (Gregor Schneider, ab 1985) oder Kafkas Bau (1924) eine heimliche Referenz zu sein. Arbeitsort ist die Holzwerkstatt. Handwerkliches Interesse von Vorteil.

Link zur Anmeldung

Link zu den Lehrveranstaltungen

Link zur Institutsseite

Wahlmodul C19: Territorial Habitat

Extractive Resource Territories

Konzept und Leitung | Eva Schwab,

Hans Hortig

Resource use in the building industry has become a major concern in architectural research, design and discourse. Inevitably, this raises questions about the actual sites of resource extraction and its associated practices. Taking the industry’s shift toward sustainability as a starting point, this specialisation examines mining in Austria and the Alps and the resource territories it produces. Focusing on raw material extraction and building material production in Styria, the specialisation highlights the interconnectedness of Earth’s ecological and social systems through looking at the processes, economic rationales and actors that shape extractive practices, showing that change in one domain invariably reverberates through others.

In a combination of seminars, exercises and field trips organised around the topics of regional building culture and urban development, local conflicts around resource extraction, ecological building materials, global resource networks, speculative mining, and extractivism’s afterlife, we will address human and more-than-human drivers of change in alpine resource territories as well as identify, map, and articulate socio-environmental dynamics. This approach not only reveals the social and ecological entanglement of architecture, territories and the building industry with broader ecological and urban processes, but also opens up the creative possibilities that this implies.

Link zur Anmeldung

Link zur Lehrveranstaltung

Link zur Institutsseite

Wahlmodul C20: Art-Based Investigation

Memory is the Struggle for Justice in the Present: On Reading and Exhibiting the History of Sites

Konzept und Leitung | Rose-Anne Gush

Wie setzt sich Kunst mit Orten historischer Gräueltaten auseinander? Kann Kunst Kämpfe für Gerechtigkeit in der Gegenwart hervorrufen oder dazu beitragen? Dieser Kurs untersucht die dynamische Beziehung zwischen Erinnerung und Geschichte und erforscht, wie Künstler und Kuratoren die Vergangenheit mobilisieren, um sich mit dringenden aktuellen Konflikten auseinanderzusetzen. Wir gehen über die Vorstellung von Kunst als statischem Objekt hinaus und betrachten künstlerische und kuratorische Praxis als einen lebendigen sozialen Prozess – als Mittel, um überlieferte Narrative zu hinterfragen, unterdrückten Geschichten eine Stimme zu geben und das Trauma vergangener und gegenwärtiger Gräueltaten zu „verarbeiten”.

Durch eine Kombination aus theoretischem Studium, Archivforschung, Besichtigungen vor Ort und künstlerische Forschung werden wir gemeinsam kritische Fragen untersuchen: Was ist der Unterschied zwischen „Geschichte” und „Erinnerung” und wie kollidieren sie im öffentlichen Raum? Was kann Kunst tun? Wie kann sie zu transformativen Erfahrungen und sozialen und politischen Prozessen beitragen? Wie kann Kunst Geschichte und Erinnerung denken? Dies ist ein kollaborativer Kurs, der den Schwerpunkt auf kritische Diskussionen, Forschung und die Entwicklung eigener künstlerischer/ausstellungsbezogener Projekte mit Medien Ihrer Wahl legt.

Link zur Anmeldung

Link zu den Lehrveranstaltungen

Link zur Institutsseite

Wahlmodul C25: Building Energy Performance

Sustainable Data and Architecture

Konzept und Leitung | Brian Cody,

Chengbin Xu, Markus Bartaky

In einer Ära der rasanten Digitalisierung haben die Netzwerke, Rechenzentren, Kryptowährungen und KI-Systeme, die unsere Welt antreiben, tiefgreifende Auswirkungen auf Architektur und Umwelt. Allein Rechenzentren verbrauchen heute 1–2 % des weltweiten Stromverbrauchs – und dieser Anteil wird sich bis 2030 aufgrund des Wachstumsdrucks von KI und Kryptowährungen voraussichtlich auf fast 4 % verdoppeln. Gleichzeitig verbraucht das Proof-of-Work-Modell des Bitcoin-Minings so viel Strom wie ganze Länder und trägt jährlich Millionen Tonnen CO₂ bei. Vor diesem Hintergrund untersuchen wir die Schnittstelle zwischen Rechenzentren und Architektur und gehen dabei auf kritische Fragen ein, wie zum Beispiel: Wie können Rechenzentren nachhaltig gestaltet werden und wie variieren die Strategien dazu je nach Standort? Die Studierenden sind eingeladen, ihre architektonische Designperspektive neu auszurichten: Können architektonische Formen Systeme integrieren, die Serverabwärme nutzen, um Gebäudeheizungen im städtischen Umfeld mit Nutzenergie zu versorgen? Welche Rolle können modulares Design, Flüssigkeitskühlung und die Integration erneuerbarer Energien bei der Anpassung von Gebäuden spielen?

Dieses Seminar ermutigt die Studierenden, über traditionelle Grenzen hinauszugehen und multifunktionale Umgebungen zu konzipieren, die Computing in nachhaltiges Design integrieren. Durch die Auseinandersetzung mit Energie-, Kohlenstoff- und Wasserverbrauch erforschen die Studierenden, wie Architektur Dateninfrastrukturen beherbergen, nutzen und harmonisieren kann – und so energiehungrige Systeme in nachhaltige städtische Komponenten umwandeln kann.

Link zur Anmeldung

Link zu den Lehrveranstaltungen

Link zur Institutsseite

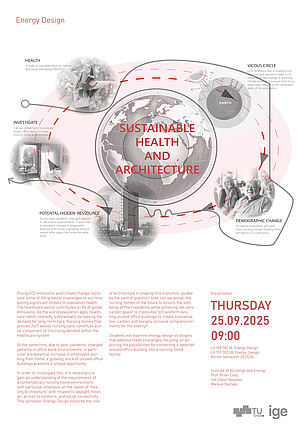

Wahlmodul C26: Energy Design

Sustainable Health and Architecture

Konzept und Leitung | Brian Cody,

Isik Ülkün Neusser, Markus Bartaky

Steigende CO₂-Emissionen und der Klimawandel stellen einige der größten Herausforderungen unserer Zeit dar und bedrohen die Gesundheit der Bevölkerung erheblich. Der Gesundheitssektor trägt 4–5 % zu den weltweiten Emissionen bei. Mit der Alterung der Weltbevölkerung steigt der Bedarf an Gesundheitsversorgung, wodurch die Nachfrage nach Langzeitpflege erheblich zunimmt. Pflegeheime, die rund um die Uhr qualifizierte Pflege bieten, sind ein wichtiger Bestandteil dieser steigenden Nachfrage innerhalb des Gesundheitssystems.

Gleichzeitig bieten die Veränderungen in der Büroarbeitswelt nach der Pandemie, insbesondere die erhebliche Zunahme der Zahl der Mitarbeiter*innen, die von zu Hause aus arbeiten, eine einzigartige Chance für den wachsenden Bestand an ungenutzten Bürogebäuden.

Um dies zu untersuchen, ist es notwendig, sich ein Bild von den Anforderungen an eine moderne Pflegeheimumgebung zu machen, wobei der Schwerpunkt auf den Bedürfnissen der „Heilenden Architektur” in Bezug auf Tageslicht, frische Luft, Zugang zum Freien und soziale Vernetzung liegt. In diesem Semester untersucht Energy Design die Rolle der Architektur bei der Gestaltung dieses Wandels, geleitet von der zentralen Frage: Ist es möglich, ein bestehendes ungenutztes Bürogebäude umzuwandeln, um sozial integrative Lebensumgebungen für ältere Menschen zu schaffen?

Die Studierenden werden Strategien für das Energiedesign untersuchen, die sich mit diesen Herausforderungen befassen, und sich dabei auf die Möglichkeiten konzentrieren, ein ausgewähltes ungenutztes Bürogebäude in eine Pflegeeinrichtung umzuwandeln.

Link zur Anmeldung

Link zu den Lehrveranstaltungen

Link zur Institutsseite

Wahlmodul C27: Architekturdarstellung & Visualisierung

Guggenheim Salzburg: Exploring the Unbuilt

Konzept und Leitung | Urs Hirschberg,

Dinko Jelečević

In dieser Lehrveranstaltung setzen sich die Studierenden mit dem Siegerentwurf von Hans Hollein für das Guggenheim Museum in Salzburg auseinander – einem Wettbewerbsprojekt, das nie umgesetzt wurde. Anhand architektonischer Visualisierungstechniken reflektieren sie das Projekt und analysieren Holleins zentrale Entwurfsentscheidungen.

Der Fokus liegt auf dem Erlernen fotorealistischer Darstellungsweisen, insbesondere der präzisen Wiedergabe von Materialität und Licht, sowie auf der Entwicklung einer Schnittperspektive als Übersichtsdarstellung. Durch das Ausprobieren unterschiedlicher Visualisierungsmethoden entwickeln die Studierenden ihren eigenen Stil, um Entwurfsideen überzeugend zu kommunizieren und die Möglichkeiten von Architekturvisualisierung als Entwurfswerkzeug zu erkunden.

Link zur Anmeldung

Link zu den Lehrveranstaltungen

Link zur Institutsseite

Wahlmodul C29: Building Information Modelling (BIM) & Simulationstechnik

Dens!ficat?on

Konzept und Leitung | Urs Hirschberg,

Carlos Eduardo Favero Marchi

Dieses Spezialisierungsmodul zielt darauf ab, das etablierte Konzept der urbanen Verdichtung aufzufrischen. Statt Baudichte als eine rein quantitative Übung zur Erhöhung der Baumasse zu behandeln, positioniert der Kurs sie als eine multidimensionale Entwurfsuntersuchung, die ökologische und ästhetische Dimensionen miteinander verwebt.

Durch den Einsatz von BIM-Prozessen, datenbasierten Simulationen und generativer KI als digitale Instrumente architektonischer Augmentierung werden Studierende innerhalb eines integrierten Frameworks, ermöglicht durch Rhino.Inside Revit, verschiedene Entwurfsbedingungen und Dichteszenarien entwickeln und vergleichen.

Der Kurs entfaltet sich in zwei komplementären Strängen. Einerseits evaluieren die Studierenden die quantitativen Implikationen der Dichte auf die ökologische Gebäudeperformance, mit besonderem Fokus auf den Energieverbrauch und die CO2-Kennzahlen, die über Autodesk Insight simuliert werden. Parallel dazu bieten KI-basierte Visualisierungen die Möglichkeit, die ästhetische Resonanz der entworfenen Dichten zu hinterfragen. Dabei wird kritisch untersucht, wie Variationen in Geometrie und Materialausdruck zur Gestaltung der Ortsidentität und der räumlichen Atmosphären in der gebauten Umwelt beitragen.

Durch die Verknüpfung von „harten“ und „weichen“ datengesteuerten Ansätzen vermittelt der Kurs den Teilnehmenden nicht nur vielseitige computergestützte Fähigkeiten, sondern auch die Kompetenz, nachhaltige und kontextuell reagierende Entwurfsstrategien zu formulieren, die auf spekulative – und dennoch pragmatische – Weise artikuliert sind.

Link zur Anmeldung

Link zu den Lehrveranstaltungen

Link zur Institutsseite