WS 2025/26

Vertiefungsmodul C9: AK Kulturwissenschaftliche Architekturforschung

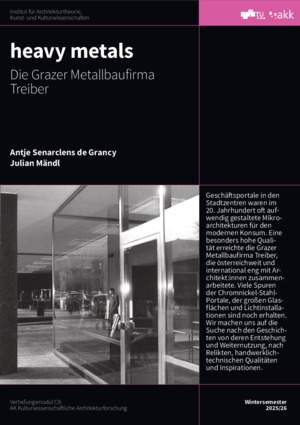

heavy metals. Die Grazer Metallbaufirma Treiber

Konzept und Leitung:

Antje Senarclens de Grancy, Julian Mändl

Geschäftsportale in den Stadtzentren waren im 20. Jahrhundert oft aufwendig gestaltete Mikroarchitekturen für den modernen Konsum. Eine besonders hohe Qualität erreichte die Grazer Metallbaufirma Treiber, die österreichweit und international eng mit Architekt:innen zusammenarbeitete. Viele Spuren der Chromnickel-Stahl-Portale, der großen Glasflächen und Lichtinstallationen sind noch erhalten. Wir machen uns auf die Suche nach den Geschichten von deren Entstehung und Weiternutzung, nach Relikten, handwerklich-technischen Qualitäten und Inspirationen.

Diese Lehrveranstaltung ist Teil des Wahlmodules C9 und kann nur zusammen mit folgenden Lehrveranstaltungen absolviert werden:

143.728 AK Architektur- und Kunstgeschichte 1 (SE)

143.729 AK Architektur- und Kunstgeschichte 2 (SE)

143.730 AK Architektur- und Kunstgeschichte (UE)

Die Anmeldung erfolgt über die LV 100.007 "Vertiefungsmodule: Anmeldung".

Vertiefungsmodul C10: Architekturkommunikation

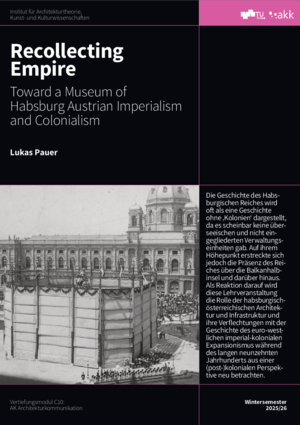

Recollecting Empire. Toward a Museum of Habsburg Austrian Imperialism and Colonialism

Konzept und Leitung:

Lukas Pauer

Die Geschichte des Habsburgischen Reiches wird oft als eine Geschichte ohne

‚Kolonien‘ dargestellt, da es scheinbar keine überseeischen und nicht eingegliederten Verwaltungseinheiten gab, die rechtlich wie praktisch direkt von der habsburgisch-österreichischen Herrschaft abhängig waren. Auf ihrem Höhepunkt erstreckte sich jedoch die Präsenz des Reiches in verschiedensten Formen über die Balkanhalbinsel und die angrenzende levantinisch-mediterrane Küste Südwestasiens, Nordostafrikas und darüber hinaus. Als Reaktion darauf wird diese Lehrveranstaltung die Rolle der habsburgisch-österreichischen Architektur und Infrastruktur und ihre Verflechtungen mit der Geschichte des euro-westlichen imperial-kolonialen Expansionismus während des langen neunzehnten Jahrhunderts aus einer (post-)kolonialen Perspektive neu betrachten. In einem forschungsbasierten Format werden die Studenten über die Möglichkeit eines hypothetischen Museums des habsburgisch-österreichischen Imperialismus und Kolonialismus reflektieren; einer spekulativen Institution, die die visuellen, materiellen und räumlichen Spuren des Reiches sammeln und kritisch neu bewerten könnte, während sie sich gleichzeitig mit den leeren und blinden Flecken auseinandersetzen, die die Art und Weise geprägt haben, wie das Erbe der Monarchie bis heute erinnert und erzählt wird. Durch diese Linse werden die Studenten Techniken entwickeln, um imperial-koloniales Erbe freizulegen und zu hinterfragen, das Bewusstsein für unterdrückte Geschichten zu schärfen und den Unsichtbarkeitspraktiken irredentistischer und revisionistischer Geschichtsschreibungen entgegenzuwirken, die auf Kosten marginalisierter, unterrepräsentierter und gefährdeter Gemeinschaften erzählt worden sind. Die Studenten werden einzeln an ausgewählten Standorten arbeiten und sich zugleich kollektiv mit mehreren Fallstudien auseinandersetzen. Mithilfe spekulativen Entwerfens werden sie Strategien vergleichen und alternative Wege entwickeln zur Aufarbeitung der habsburgisch-österreichischen imperial-kolonialen Vergangenheit.

Diese Lehrveranstaltung ist Teil des Wahlmodules C10 und kann nur zusammen mit folgenden Lehrveranstaltungen absolviert werden:

143.734 AK Architekturkommunikation 1 (SE)

143.735 AK Architekturkommunikation 2 (SE)

143.736 AK Architekturkommunikation (UE)

Die Anmeldung erfolgt über die LV 100.007 "Vertiefungsmodule: Anmeldung".

SS 2025

Vertiefungsmodul C8: Architektur- und Kunstgeschichte

Mittelalterliche Stadtbaukunst in der Toskana

Konzept und Leitung:

Anselm Wagner, Julian Mändl

Die im Mittelalter entstandenen Stadtstaaten der Toskana zählen zu den Höhepunkten der europäischen Urbanistik. Mit ihrer kompakten Form aus bühnenartigen Plätzen und engen Straßen und ihrer dichten Funktionsmischung stellen sie das Gegenprogramm zur aufgelockerten autogerechten Stadt der Moderne dar. Ein historisches und ein theoretisches Seminar dienen als Vorbereitung für eine Exkursion nach Florenz, Lucca, Pisa, San Gimignano und Siena (4.–10. Mai). Als Ergebnis der Analysen sollen Strukturmodelle entstehen.

Diese Lehrveranstaltung ist Teil des Wahlmodules C8 und kann nur zusammen mit folgenden Lehrveranstaltungen absolviert werden:

143.728 AK Architektur- und Kunstgeschichte 1 (SE)

143.729 AK Architektur- und Kunstgeschichte 2 (SE)

143.730 AK Architektur- und Kunstgeschichte (UE)

Die Anmeldung erfolgt über die LV 100.007 "Vertiefungsmodule: Anmeldung".

Vertiefungsmodul C9: Kulturwissenschaftliche Architekturforschung

History – The Making Of. Architekturstudium entschichten

Konzept und Leitung:

Antje Senarclens de Grancy, Ramona Kraxner

Wie ist das Architekturstudium in Graz zu dem geworden, was es heute ist? Wie haben sich vermittelte Architekturbilder und Inhalte seit Beginn verändert? Ausgehend von heutigen Architektur-Studienplänen arbeiten wir uns in diesem Vertiefungsmodul Schicht für Schicht entlang der Geschichte des 20. Jahrhunderts vor. Ziel ist dabei die intensive Reflexion und Dokumentation des (Er-)Forschungsprozesses.

Bei der Recherche verwenden wir unterschiedlichste Methoden und untersuchen eine Vielzahl an Quellen: ob Vorlesungsverzeichnisse von 1900, Entwurfszeichnungen aus den 1930er-Jahren im Archiv, Lehr-Diapositive aus der NS-Zeit, Zeichensaalbücher und Interviews über die 1960/70er oder Informationen zur Situation weiblicher Studierenden. Dabei setzen wir uns mit den Entdeckungen und einzelnen Fundstücken kritisch auseinander und entwickeln aufbauend dazu stringente Erzählungen.

Zum Abschluss werden die Ergebnisse auf zweierlei Art dokumentiert: Der Recherche- und Erkenntnisprozess wird in Diagrammen visualisiert, und die Rechercheresultate zum Architekturstudium werden in Schreibworkshops in Texte gefasst.

Diese Lehrveranstaltung ist Teil des Wahlmodules C9 und kann nur zusammen mit folgenden Lehrveranstaltungen absolviert werden:

143.731 AK Kulturwissenschaftliche Architekturforschung 1 (SE)

143.732 AK Kulturwissenschaftliche Architekturforschung 2 (SE)

143.733 AK Kulturwissenschaftliche Architekturforschung (UE)

Die Anmeldung erfolgt über die LV 100.007 "Vertiefungsmodule: Anmeldung".

WS 2024/25

Vertiefungsmodul C7: Architektur- und Entwurfstheorie

Narrative Architecture "Design: A Metamorphosis. Franz Kafka’s Stories"

Konzept und Leitung:

Petra Eckhard, Daniel Gethmann

Narrative Architektur ist eine Architektur, die aus der Narration heraus entsteht und die selbst Geschichten erzählt. Das Vertiefungsmodul C7 Architektur- und Entwurfstheorie widmet sich der Narrativen Architektur unter dem Titel: "Design: A Metamorphosis“. Es analysiert in ausgewählten Kurzgeschichten und Erzählungen von Franz Kafka (1883-1924) deren narrative Struktur, Figurenkonstellationen, Raum-, Zeit- und Bewusstseinsdarstellungen, um daraus Entwurfsparameter zu entwickeln, die eine literarische Handlung und ihre erzählerische Vermittlung als Ausgangspunkt der Entwicklung einer Entwurfsidee setzen. Das Vertiefungsmodul führt in Techniken und Verfahren ein, wie Parameter aus narratologischen Analysen in räumliche Modelle übersetzt werden können, die – mit den Mitteln der Architektur – wiederum ihre eigenen Geschichten erzählen.

Diese Lehrveranstaltung ist Teil des Wahlmodules C7 und kann nur zusammen mit folgenden Lehrveranstaltungen absolviert werden:

143.725 AK Architektur- und Entwurfstheorie 1 (SE)

143.726 AK Architektur- und Entwurfstheorie 2 (SE)

143.727 AK Architektur- und Entwurfstheorie (UE)

Die Anmeldung erfolgt über die LV 100.007 "Vertiefungsmodule: Anmeldung".

Vertiefungsmodul C10: Architekturkommunikation

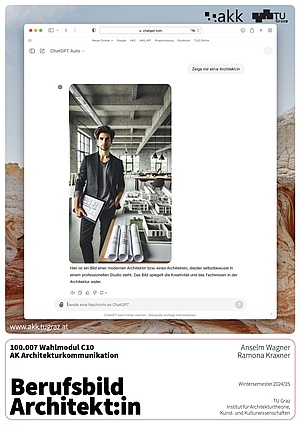

Berufsbild Architekt:in

Konzept und Leitung:

Anselm Wagner, Ramona Kraxner

Sind Architekt:innen kreative Superstars, die rund um den Globus jetten, um in jeder Metropole ihre Signature buildings zu hinterlassen? Sind sie Sozialingenieure, die mit utopischen Wohnsiedlungen den Menschen der Zukunft schaffen? Sind sie die letzten Generalistinnen, die den großen Überblick bewahren? Sind sie Mediatoren, welche partizipative Planungsprozesse zwischen Bauherrinnen, Beamten und Nutzerinnen begleiten? Oder sind sie nachgeordnete Dienstleisterinnen, welche die optimierten Grundrisse der Projektsteuerer in hübsche Fassaden packen? Kaum ein Beruf kann auf so unterschiedliche Weisen interpretiert, gesehen und kritisiert werden wie jener des Architekten bzw. der Architektin — und kaum einer ist einem so großen Wandel unterworfen. Das Vertiefungsmodul widmet sich der Geschichte und Gegenwart des Berufsbildes und seiner Vermittlung in Theorie, Kunst und Medien. Anhand von Interviews mit verschiedenen Architekt:innen sollen aktuelle Berufsprofile identifiziert und als Berufs-Bilder grafisch dargestellt werden.

Diese Lehrveranstaltung ist Teil des Wahlmodules C10 und kann nur zusammen mit folgenden Lehrveranstaltungen absolviert werden:

143.734 AK Architekturkommunikation 1 (SE)

143.735 AK Architekturkommunikation 2 (SE)

143.736 AK Architekturkommunikation (UE)

Die Anmeldung erfolgt über die LV 100.007 "Vertiefungsmodule: Anmeldung".

SS 2024

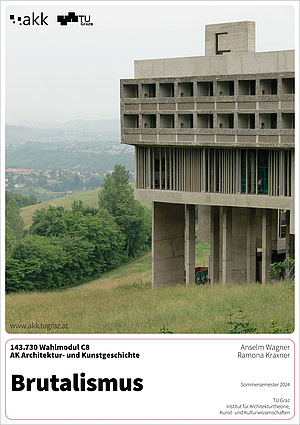

Vertiefungsmodul C8: Architektur- und Kunstgeschichte

"Brutalismus"

Konzept und Leitung:

Anselm Wagner, Ramona Kraxner

Kaum eine Architekturrichtung ist in der breiten Bevölkerung so verhasst wie der Brutalismus. Die etwa zwischen 1960 und 1980 errichteten, als „Betonmonster“ verunglimpften Bauten werden gemeinhin als hässlich, menschenfeindlich und im Wortsinn „brutal“ empfunden. Da ist es nur Wasser auf die Mühlen der öffentlichen schlechten Meinung, wenn mangelnde Wärmedämmung oder zerbröselnder Beton eine Sanierung rasch als unmöglich oder zumindest unwirtschaftlich erscheinen lassen. Dementsprechend populär ist es, wenn solche Bauten der Abrissbirne zum Opfer fallen. Gegenaktionen wie „SOS Brutalismus“, welche die ästhetische, sozialgeschichtliche und städtebauliche Bedeutung brutalistischer Bauten herausstreichen, stoßen zwar in der Architekturcommunity auf Zustimmung, sind darüber hinaus aber noch lange nicht mehrheitsfähig. Der Umgang mit dem Brutalismus wird uns daher in naher Zukunft zunehmend beschäftigen.

In den beiden Seminaren des Vertiefungsmoduls werden einerseits die architekturtheoretischen und kunsthistorischen Grundlagentexte zum Brutalismus und andererseits die wichtigsten Bauwerke dieser Strömung analysiert. In der Übung werden wir in Tagesausflügen in die nähere Umgebung bedeutende brutalistische Bauten besuchen, wie z.B. die Neue Mittelschule in Weiz von Viktor Hufnagl, das Pfarrzentrum Oberwart von Günther Domenig und Eilfried Huth oder das kürzlich teilweise zerstörte Kulturzentrum Mattersburg von Herwig Udo Graf. In Gesprächen mit Nutzer*innen, Denkmalpfleger*innen und Architekt*innen vor Ort sollen die spezifischen Qualitäten und Probleme dieser Bauten diskutiert werden. Eine von den Studierenden erstellte fotografische Dokumentation fasst schließlich die gewonnenen Erkenntnisse zusammen.

Vertiefungsmodul C9: Kulturwissenschaftliche Architekturforschung

"Displaying an Architect"

Konzept und Leitung:

Antje Senarclens de Grancy, Waltraud P. Indrist

Wir begeben uns in diesem Semester wieder auf die Spuren von Karl Ilbing-Israelson, einem russisch-österreichisch-israelischen Architekten, der zwei Mal in seinem Leben emigrieren musste: einmal nach Graz, um Architektur studieren zu können, und ein zweites Mal nach Haifa, um Antisemitismus und Ausgrenzung zu entgehen und mit seiner Familie zu überleben. Wie lässt sich Karl Ilbing-Israelsons Geschichte in einen lebendigen Ausstellungsraum übersetzen? Kulturwissenschaftliches Forschen und Ausstellen von Leben und Werk dieses Architekten stehen im Zentrum dieser Vertiefung.

Die Teilnehmer*innen beschäftigen sich zunächst jeweils mit einem konkreten Artefakt, einem Objekt aus Leben und Werk des Architekten (Plan, Foto, Postkarte etc.) und ergründen dessen Geschichte, Materialität und Identität. Dieses wird dann in ein dreidimensionales Ausstellungs-Modul integriert. Mithilfe der Ausstellungsgrafik sowie Ausstellungsarchitektur setzen wir in der Folge unser gemeinsam erarbeitetes kuratorisches Konzept um. Im Juni 2024 soll die Schau im Universalmuseum Joanneum eröffnet werden.

WS 2023/24

Vertiefungsmodul C7: Architektur- und Entwurfstheorie

Günther Domenig

Konzept und Leitung:

Daniel Gethmann

Diese Lehrveranstaltung ist Teil des Wahlmodules C7 und kann nur zusammen mit folgenden Lehrveranstaltungen absolviert werden:

143.725 AK Architektur- und Entwurfstheorie 1 (SE)

143.726 AK Architektur- und Entwurfstheorie 2 (SE)

143.727 AK Architektur- und Entwurfstheorie (UE)

Die Anmeldung erfolgt über die LV 100.007 "Vertiefungsmodule: Anmeldung".

Vertiefungsmodul C10: Architekturkommunikation

Dwinsk/Graz/Haifa. Eine raum-zeitliche Collage

Konzept und Leitung:

Antje Senarclens de Grancy, Waltraud Indrist, Ramona Kraxner

Wie lässt sich die Biographie eines Architekten erfassen, dessen Leben sich zwischen Dwinsk, Graz und Haifa aufspannt? Allein diese drei kulturell und geographisch so verschiedenen Orte spiegeln eine raum-zeitliche Fragmentiertheit wider.

Im Zentrum unserer Auseinandersetzung wird der russisch-österreichisch-israelische Architekt Karl Ilbing stehen. Dieser absolvierte, da er in seinem Herkunftsland wegen seiner jüdischen Herkunft nicht studieren durfte, in Graz sein Architekturstudium und arbeitete anschließend hier an Projekten für Geschäftsgestaltungen und Einfamilienhäuser. Wegen antisemitisch-rassistischer Anfeindungen emigrierte er 1934 noch rechtzeitig nach Haifa in Palästina/Israel, wo er seine Architektentätigkeit weiterführen konnte.

Im ersten Teil recherchieren wir zu den baukulturellen und gesellschaftlichen Kontexten des Architekten in Dwinsk, Graz und Haifa. Dazu werden wir die Möglichkeit haben, mit österreichischen und israelischen Expert:innen und Nachkommen des Architekten selbst diskutieren zu können. Davon ausgehend werden Narrative entwickelt, die wir dann im zweiten Teil visualisieren.

Nachdem Biographien und historische Kontexte nie als Ganzes erforscht und vermittelt werden können – und sie immer bruchstückhaft und fragmentarisch bleiben – werden wir mit dem künstlerischen Mittel der Collage experimentieren. Die Collage bietet dabei die Möglichkeit, „Realitätspartikel“ miteinander in Beziehung zu setzen, (scheinbar) Nichtzusammengehörendes und Widersprüchliches zu integrieren und komplexe Inhalte fassbar zu machen.

Diese Lehrveranstaltung ist Teil des Wahlmodules C10 und kann nur zusammen mit folgenden Lehrveranstaltungen absolviert werden:

143.734 AK Architekturkommunikation 1 (SE)

143.735 AK Architekturkommunikation 2 (SE)

143.736 AK Architekturkommunikation (UE)

Die Anmeldung erfolgt über die LV 100.007 "Vertiefungsmodule: Anmeldung".

SS 2023

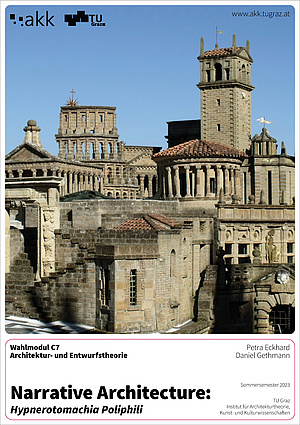

Vertiefungsmodul C7: Architektur- und Entwurfstheorie

Narrative Architecture "Hypnerotomachia Poliphili"

Konzept und Leitung:

Petra Eckhard, Daniel Gethmann

Das Vertiefungsmodul C7 Architektur- und Entwurfstheorie analysiert Narrative Architektur als eine Architektur, die aus der Narration heraus entsteht und die selbst Geschichten erzählt. Sie leitet ihre Formensprachen aus dem narrativen Verlauf einer Erzählung ab, indem sie Verfahren der Narration und literarische Elemente in die Sprache der Architektur übersetzt. Die Kategorie des Fiktiven, die jeder literarischen Erzählung zugrunde liegt, ermöglicht es der Architektur, die Grenzen einer räumlichen Realisierung bewusst zu überschreiten und das Visionäre des Entwerfens wieder stärker in den Vordergrund zu stellen.

Das Vertiefungsmodul zur Narrativen Architektur widmet sich im Sommersemester 2023 insbesondere dem rätselhaften Roman Hypnerotomachia Poliphili (1499) als Entwurfsgrundlage und analysiert exemplarisch seine bauliche Umsetzung durch den Mailänder Architekten und Bühnenbildner Tomaso Buzzi (1900-1981) im italienischen Montegiove. La Scarzuola, der Gebäudekomplex, der zwischen 1958 und 1978 rund um eine mittelalterliche Klosteranlage entstanden ist, war von Buzzi als gebaute Stadtutopie – als „Città Ideale” – konzipiert, in der die komplexe Traumerzählung der Hypnerotomachia Poliphili mit ihren phantastischen Figuren, exzessiven Architekturphantasien sowie sprachlichen Verwirrspielen konkrete architektonische Gestalt annimmt und damit die Grenzen von geträumter, erzählter und gebauter Form verschwimmen lässt.

Diese Lehrveranstaltung ist Teil des Wahlmodules C7 und kann nur zusammen mit folgenden Lehrveranstaltungen absolviert werden:

143.725 AK Architektur- und Entwurfstheorie 1 (SE)

143.726 AK Architektur- und Entwurfstheorie 2 (SE)

143.727 AK Architektur- und Entwurfstheorie (UE)

Die Anmeldung erfolgt über die LV 100.007 "Vertiefungsmodule: Anmeldung".

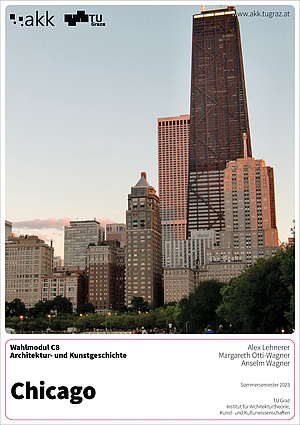

Vertiefungsmodul C8: Architektur- und Kunstgeschichte

Chicago

Konzept und Leitung:

Alex Lehnerer, Anselm Wagner, Margareth Otti-Wagner

Chicago, die „Geburtsstadt der modernen Architektur“, liest sich wie ein offenes Buch der Architekturgeschichte. Die Metropole im mittleren Westen der USA lebte davon, wie in einem Palimpsest das Alte wegzuradieren und radikal Platz für Neues zu schaffen. Von dieser Dynamik zehrt Chicago bis heute und so entstanden in jeder Dekade bahnbrechende Bauwerke. Das Vertiefungsmodul untersucht die Architekturgeschichte der „windy city“ von der „Chicago School“ des späten 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart, analysiert ihre Einbettung in die Stadtgeschichte und setzt sich mit ihren herausragenden Protagonisten wie Louis H. Sullivan, Daniel H. Burnham, Frank Lloyd Wright, Ludwig Mies van der Rohe, Bertrand Goldberg, SOM oder Jeanne K. Gang auseinander. Auf die theoretische Beschäftigung in Form von Referaten und Textlektüre folgt eine einwöchige Exkursion.

Im Seminar „AK Architektur- und Kunstgeschichte 1“ (Leitung: Alex Lehnerer) geht es um Chicago und die moderne Veränderung der Metropole, welche weder auf institutioneller Planung noch basisdemokratischer Teilhabe, sondern auf der subversiven Energie Einzelner beruht. Ohne deren individuelle Initiativen wäre Chicago nur irgendeine Stadt unter vielen im Mittleren Westen. Ob Ingenieur, Ganove, Kapitän, Politiker, Immobilienentwickler oder Architekt, alle produzierten zweifelhafte Tatsachen, die in der Folge zur akzeptierten, oft gefeierten, aber heute unvorstellbaren Wirklichkeit der Stadt wurden.

Das Seminar „AK Architektur- und Kunstgeschichte 2“ (Leitung: Margareth Otti-Wagner) ist den Wolkenkratzern von Louis H. Sullivan gewidmet, die eine neue Architektursprache einführten, von denen später aber viele der gewinnorientierten Stadtentwicklung zum Opfer fielen. Der Fotograf Richard Nickel dokumentierte in den 1960er Jahren viele der heute zerstörten Bauten und initiierte Proteste zu deren Erhaltung. Dadurch wurde die Aufmerksamkeit der Stadt und ihrer BewohnerInnen auf ihr architektonisches Erbe gelenkt und so viele frühe Bauten in Chicagos downtown erhalten. In der Lehrveranstaltung wird anhand dieser Aufnahmen von Chicago das Medium Fotografie als stadthistorisches Dokument und Medium des Architekturaktivismus analysiert.

Diese Lehrveranstaltung ist Teil des Wahlmodules C8 und kann nur zusammen mit folgenden Lehrveranstaltungen absolviert werden:

143.728 AK Architektur- und Kunstgeschichte 1 (SE)

143.729 AK Architektur- und Kunstgeschichte 2 (SE)

143.730 AK Architektur- und Kunstgeschichte (UE)

Die Anmeldung erfolgt über die LV 100.007 "Vertiefungsmodule: Anmeldung".

WS 2022/23

Vertiefungsmodul C9: Kulturwissenschaftliche Architekturforschung

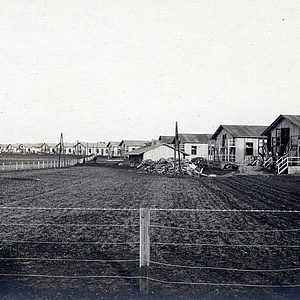

camp / town. Eine problematische Verwandschaft?

Konzept und Leitung:

Antje Senarclens de Grancy, Waltraud Indrist

Die großen Flüchtlingscamps der Gegenwart für 100.000 Menschen oder noch weit mehr werden oft als instant cities bezeichnet. Town und Zaun haben gemeinsame sprachliche Wurzeln, und in der römischen Antike wurden Militärlager und Stadt nach denselben Prinzipien geplant. Was unterscheidet aber eine moderne Stadt von einem Lager? Wo verlaufen Grenzlinien zwischen beiden und wo gibt es womöglich Schnittmengen?

In diesem Vertiefungsmodul nehmen wir die offensichtliche Verwandtschaft zwischen Lager und Stadt – camp und town – in den Blick und ergründen die Problematiken dieser Beziehung. Es geht uns um Fragen nach Grenzen und Schwellen, nach (politischen) Verteilungen, Lenkung und Kontrolle von Bewegungen von Menschen im Raum, nach eingeschriebenen gesellschaftlichen Normierungen, Hierarchien und Ungleichheiten, nach der organisatorischen Bedeutung und Trennung von Funktionen, der (Er-)Schließung sowie der Inklusion und Exklusion.

In den Seminaren des Moduls lesen und diskutieren wir gemeinsam Schlüsseltexte zu Theorien des Lagers und der modernen Stadtplanung und erarbeiten eigene Texte zu ausgewählten Themen. In der Übung wiederum widmen wir uns konkreten Beispielen. Dabei untersuchen wir zeichnerisch Plangraphiken (Lagerpläne, Stadt- und Siedlungspläne) und übersetzen unsere Analysen daraus in anschauliche Diagramme. Zwei eintägige Exkursionen (zu einer modernen Gartenstadt in Linz und zu einem ehemaligen Flüchtlingslagerareal aus dem Ersten Weltkrieg) geben Gelegenheit, Planung, Umsetzung und Nachwirkung an Beispielen vor Ort zu vergleichen. Die Ergebnisse des Moduls fassen wir in zwei, von uns selbst gestalteten Booklets zusammen.

Diese Lehrveranstaltung ist Teil des Wahlmodules C9 und kann nur zusammen mit folgenden Lehrveranstaltungen absolviert werden:

143.731 AK Kulturwissenschaftliche Architekturforschung 1 (SE)

143.732 AK Kulturwissenschaftliche Architekturforschung 2 (SE)

143.733 AK Kulturwissenschaftliche Architekturforschung (UE)

Die Anmeldung erfolgt über die LV 100.007 "Vertiefungsmodule: Anmeldung".

Vertiefungsmodul C10: Architekturkommunikation

SOS Grazer Schule – Ausstellung HDA

Konzept und Leitung:

Margareth Otti-Wagner, Anselm Wagner

Die Grazer Nachkriegsmoderne hat international viel Aufsehen erregt. Hier ist insbesondere die Bauepoche zwischen ca. 1960 bis in die 1990er Jahre hervorzuheben, die unter dem Begriff „Grazer Schule“ bekannt wurde. Die Bauten aus dieser Zeit wurden weit über die Grenzen Österreichs hinaus wahrgenommen und besitzen nicht nur in Fachkreisen eine Art Kultstatus.

Allerdings sind viele Bauten aus dieser Zeit derzeit in Gefahr, durch unsensible Umbauten oder Abbruch zerstört zu werden. Anselm Wagner und Sophia Walk leiteten im WS 2020/21 eine Projektübung, bei der eine Liste von 125 schutzwürdigen, aber nicht unter Denkmal- oder Altstadtschutz stehende Grazer Bauten zwischen 1945 und 2000 erstellt und in Form der Zeitung „SOS Grazer Schule“ veröffentlicht wurde. Zwei der darin dokumentierten Bauten sind mittlerweile bereits zerstört, bei mindestens zwei weiteren ist dies noch dieses Jahr geplant.

Um eine breitere Öffentlichkeit für die Bedrohung der jüngeren Architekturgeschichte zu sensibilisieren, soll zwischen März und Mai 2023 im HDA die Ausstellung „SOS Grazer Schule. Epochemachende Bauten in Graz und der Steiermark in Gefahr“ stattfinden. Zu sehen sollen ca. 15 Bauwerke sein, die entweder nachweislich gefährdet oder durch Umbauten bereits beeinträchtigt oder zerstört worden sind. Dazu zählen u.a. das Studentenwohnheim Hafnerriegel der Werkgruppe Graz, das Forschungs- und Rechenzentrum der VOEST-Alpine von Eilfried Huth, das Straßenbahn-Wartehaus Mandellstraße von Irmfried Windbichler u.v.m. Ziel des Vertiefungsmoduls „Architekturkommunikation“ ist es, diese Ausstellung zu konzipieren und zu gestalten.

Bei den von Anselm Wagner geleiteten Seminaren sollen einerseits die Geschichte der „Grazer Schule“ vermittelt, andererseits Kriterien zur Bewertung von Bauwerken des späten 20. Jahrhunderts erarbeitet werden. In der von Margareth Otti-Wagner geleiteten Übung geht es um die Kuratierung und konkrete gestalterische Umsetzung der Ausstellung.

Nach Absolvierung des Vertiefungsmoduls „Architekturkommunikation“ sollen die Studierenden über Bewertungskriterien der jüngeren architektonischen Erbes verfügen und auch in der Lage sein, das Medium Ausstellung für die Vermittlung dieser Kenntnisse auf gestalterisch anspruchsvolle Weise einzusetzen.

Diese Lehrveranstaltung ist Teil des Wahlmodules C10 und kann nur zusammen mit folgenden Lehrveranstaltungen absolviert werden:

143.734 AK Architekturkommunikation 1 (SE)

143.735 AK Architekturkommunikation 2 (SE)

143.736 AK Architekturkommunikation (UE)

Die Anmeldung erfolgt über die LV 100.007 "Vertiefungsmodule: Anmeldung".

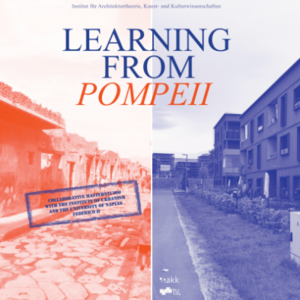

SS 2022

143.777 | Projektübung

Learning from Pompeii

Konzept und Leitung:

Anselm Wagner, Radostina Radulova-Stahmer

143.810 | AK Entwurfstheorie

Wahrnehmung – Techniken – Medien

Konzept und Leitung:

Daniel Gethmann

Die Vorlesung AK Entwurfstheorie behandelt Theorien und Methoden des architektonischen Entwerfens. Sie diskutiert Entwurfsansätze der Gegenwartsarchitektur und präsentiert architektur- und designtheoretische Perspektiven auf konkrete Entwurfsabläufe und methodische Werkzeuge. Die Vorlesung fasst das Entwerfen als eine grundlegende Kulturtechnik auf und untersucht den Beitrag von Medien und Techniken der Darstellung zum Entwurf. Dazu stellt die Vorlesung AK Entwurfstheorie formale, typologische, diagrammatische und zeichnerische Verfahren vor, die bei der Entwicklung architektonischer Entwürfe eine Rolle spielen und analysiert ihre Anwendung im Entwurf.

WS 2021/22

143.777 | Projektübung

TERRITORY OF SHATTERED MEMORIES

Konzept und Leitung:

Daniel Gethmann, Waltraud P. Indrist

Monte Pasubio, Trentino – ein Ort der Sprachlosigkeit, an dem andere Ausdrucksformen die Wahrnehmung lenken. Ein Ort der hundertfachen Erinnerungen an Menschen, die dort im Rahmen eines absurden Gebirgskriegs zwischen Österreich und Italien von 1914 bis 1918 gestorben sind. Dente Italiano. Dente Austriaco. Zwei Stellungen, ein Bergmassiv, Grabungen durch den Fels von beiden Seiten, Sprengungen, keine Aussicht auf Vorankommen.

Das ist die Ausgangssituation, der wir uns im Studio auf abstrakter und formaler Ausdrucksebene widmen werden: Auf die Sprachlosigkeit dieses Ortes antworten wir mit autonomer Architektur, die losgelöst von den Vorgaben eines spezifischen Programms die Entwicklung von Entwurfskonzepten in den Vordergrund stellt. Mit den Mitteln der architektonischen Skizze, des photographischen Survey analysieren wir unsere räumlich-phänomenologische Wahrnehmung. Übertragen in einen Schwarzplan finden wir größere Formen der Abstraktion, visualisieren sie in architektonisch-zeichnerischen Formen. Erkenntnisse gewinnen wir durch das Zeichnen und das Produzieren von Modellen.

Die Ergebnisse des Masterstudios werden im Rahmen einer Buch-Ausstellung öffentlich präsentiert.

SS_2021

143.807 | AK Ästhetik und Kunsttheorie:

Material Culture

Im Rahmen der KUWI Graz-Lehre

Seit den späten 1980er-Jahren spielt der Begriff der „materiellen Kultur“ eine wichtige Rolle in den Kultur- und Geisteswissenschaften. Objekte, Dinge und Gegenstände des Alltags mit ihrer oft komplexen materiellen Herkunft, ihren Funktionsweisen und -verlusten und vor allem ihrem über bloße Bedeutungszuschreibungen hinausgehenden Eigensinn stehen im Zentrum der Analyse. Wesentlich ist, dass diese „Dinge“ etwas Drittes zwischen den seit dem römischen Recht unterschiedenen Personen (personae) und Sachen (res) darstellen. In der Humangeographie ist von „nonhuman social partners“, in der Literaturwissenschaft von „thing theory“, in der Soziologie vom „Akteurnetzwerk“ und der „Affordanz“, dem Angebotscharakter der Dinge, in der Philosophie von „vital materialism“ oder „speculative realism“ die Rede. Für die Kunstwissenschaft gilt das Material der Kunst als zentrale Analysekategorie und prominent sind hier Analysemethoden wie „Object Oriented Ontology“ (Triple O) und „strange tools“, die alle die materielle Konstituierung des Kunstwerks befragen. 2006 haben Dan Hicks und Mary C. Beaudry sogar einen „material turn“ in den Wissenschaften ausgerufen. Nachdem die vom linguistic turn beförderte Semiotik einen deutlichen Einfluss zumindest auf die Theoriebildung der postmodernen Architektur ausgeübt hat, scheint es verführerisch, einen Zusammenhang zwischen dem material turn und der auf Materialität fokussierten zeitgenössischen Architektur herzustellen, also vom material turn in der Architektur als einem Parallelphänomen zu den Kulturwissenschaften zu sprechen.

Gemeinsam ist den Kulturwissenschaften und der Architektur vor allem die Überzeugung, Material nicht als bloß passiv und dienend, als bloße Füllung von Form zu begreifen, sondern als aktiv, bestimmend und die Aussage prägend.Im Seminar sollen einerseits zentrale theoretische Texte zur materiellen Kultur und ihrer Analyse, andererseits historische und aktuelle architekturtheoretische Texte zu Material und Materialität vorgestellt und gemeinsam analysiert werden. Schließlich soll untersucht werden, welche Rolle der material turn in der zeitgenössischen Architektur spielt.

143.808 | AK Kulturwissenschaften:

Methoden kulturwissenschaftlicher Architekturanalyse

Konzept und Leitung:

Daniel Gethmann

Die Vorlesung behandelt ausgewählte Methoden der kulturwissenschaftlichen Architekturforschung anhand von konkreten Analysen, die in der Vorlesung vorgestellt und diskutiert werden. Das Ziel besteht darin, die besprochenen Methoden konkret anwenden und selbstständig weiterentwickeln zu können, um so in der Lage zu sein, sie auf eigene architektonische Fragestellungen anzuwenden oder sie anzupassen.

WS 2020/21

143.777 | Projektübung

gut/achten

Konzept und Leitung:

Anselm Wagner, Sophia Walk

Die Bauten der Nachkriegszeit und der „Grazer Schule“ kommen allmählich in die Jahre und deshalb verstärkt unter Druck. Thermische Sanierung, Funktionsänderung oder schlicht Baufälligkeit bedrohen das jüngere Bauerbe der Stadt, für das sie international berühmt ist. Nur wenige dieser Bauten stehen unter Denkmalschutz oder unter dem Ensembleschutz des Altstadterhaltungsgesetzes. So sind in den letzten Jahren einige bedeutende Bauwerke abgerissen oder wenig sachgerecht umgebaut worden, wie z.B. das Studentenwohnhaus Hafnerriegel (Werkgruppe Graz, 1963) oder die Raika Andritz (Team A, 1980).

Ziel der Projektübung ist eine Bestandsaufnahme von qualitätsvoller und deshalb schutzwürdiger Architektur der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Graz, die noch nicht unter Denkmalschutz steht und sich auch nicht im Schutzgebiet der Altstadterhaltung befindet. Ausgewählte Objekte sollen mithilfe von Fotos, Plänen und Gutachten analysiert und bewertet werden und die Ergebnisse in einer Zeitung publiziert werden. Die Publikation soll einen öffentlichen Diskurs über die Erhaltung dieser wichtigen Beispiele der jüngeren Architekturgeschichte anregen und Politikerinnen und Beamtinnen der Stadt als Entscheidungshilfe dienen.

143.810 | AK Entwurfstheorie

Konzept und Leitung:

Daniel Gethmann

Die Vorlesung AK Entwurfstheorie behandelt Theorien und Methoden des architektonischen Entwerfens. Sie diskutiert Entwurfsansätze der Gegenwartsarchitektur und präsentiert architektur- und designtheoretische Perspektiven auf konkrete Entwurfsabläufe und methodische Werkzeuge. Die Vorlesung fasst das Entwerfen als eine grundlegende Kulturtechnik auf und untersucht den Beitrag von Medien und Techniken der Darstellung zum Entwurf. Dazu stellt die Vorlesung AK Entwurfstheorie formale, typologische, diagrammatische und zeichnerische Verfahren vor, die bei der Entwicklung architektonischer Entwürfe eine Rolle spielen und analysiert ihre Anwendung im Entwurf.

SS 2020

143.777 | Projektübung

Architektur und Emotion

Konzept und Leitung:

Anselm Wagner, Andrea Jany

Ziel: Kennenlernen des Weckens von bestimmten Emotionen als architektonische und stadtplanerische Aufgabe und Einüben eines bewussten/aktiven Umgangs damit.

Theoretische Grundlagen: (Umwelt-)Psychologie, Architekturtheorie (Wirkungsästhetik und Gartentheorie 18. Jh., Le Corbusier, dekonstruktivistische Affekt-Theorie, phänomenologische Atmosphäre-Theorie), Gestalttheorie, Einfühlungstheorie,…

Methoden/Techniken: Umfragen, Stadtspaziergänge, emo-maps (mit Symbolfarben, Höhenschichtlinien, Texten), künstlerisch-architektonische Interventionen, grafting (Aufpfropfen/Verschränkung/Collage) verschiedener Orte,…

WS 2019/20

143.810 | AK Entwurfstheorie

Konzepte der Form(findung)

Konzept und Leitung:

Daniel Gethmann

Die Vorlesung behandelt Konzepte der Form(findung) beim architektonischen Entwerfen. Sie diskutiert grundlegende Ansätze zur Formfindung in der Gegenwartsarchitektur und ermöglicht den TeilnehmerInnen, innovative Verfahren und Methoden näher kennenzulernen und zu erproben.

SS 2019

143.777 | Projektübung

Building New Forms of Togetherness

Konzept und Leitung:

Daniel Gethmann, Sophia Walk

143.804 | AK Architekturtheorie, Architektur der Moderne

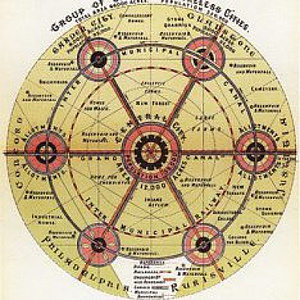

Zukunftsprojekte der Stadt um 1900

Konzept und Leitung:

Antje Senarclens de Grancy

„Gartenstadt“ oder „unbegrenzte Großstadt“? Als Reaktion auf die negativen Folgen der Industrialisierung und die miserablen Lebensverhältnisse in den Metropolen (Slumbildung, Überbelegung der Wohnungen, Umwelt- und Verkehrsprobleme) entstanden um 1900 neue Stadtkonzepte, die bis heute unsere Vorstellung von „Stadt“ prägen.

Anhand von Schlüsseltexten und Stadtdiagrammen untersuchen wir in diesem Seminar Zukunftsprojekte und Stadtutopien der frühen Moderne, darunter Ebenezer Howards „Gartenstadt“ (1898), Otto Wagners „Die Großstadt“ (1911) und Tony Garniers „Cité industrielle“ (1917).

Ziel des Seminars ist, ein Verständnis der historischen Entstehungskontexte heute aktueller Themen der Stadtplanung und -forschung, wie Funktionstrennung, großstädtische Anonymität oder die Frage nach Besitzverhältnissen und dem öffentlichen Raum, zu entwickeln.

Diskussionen und Kurzreferate der Studierenden zu theoretischen Texten und Stadtkonzepten; Erarbeitung einer schriftlichen Seminararbeit mit Unterstützung der Lehrveranstaltungsleiterin.

WS 2018/19

143.777 | Projektübung

Inszenierte Architekturfotographie

Konzept und Leitung:

Anselm Wagner, Waltraud P. Indrist

1826 photographierte Joseph Nicéphore Niépce den Hinterhof auf dem elterlichen Anwesen in Le Gras, unweit der Stadt Chalon-sur-Saone. Damit sollte Niépcedie erste Photographie überhaupt erstellen. Präziser: Die erste Architekturphotographie.

Das Medium erlebte rasch seinen Siegeszug und ist spätestens seit dem 20. Jahrhundert innerhalb der Vermittlung von Architektur nicht mehr wegzudenken.

Wir werden uns in der Projektübung zum einen dem Medium, seiner Wirkung, seiner Wechselwirkung zum Display, den theoretischen und technischen Hintergründen widmen und uns zugleich die Frage stellen, was dieses Medium an Bedeutung, an Inhalt transportieren kann oder soll. Insbesondere wird uns die Frage nach der Inszenierung (in) der Architekturphotographie beschäftigen, um schließlich die eigenen photographischen Reflexionen – anhand eines konkreten Architekturprojektes – im Rahmen einer Ausstellung zu präsentieren.

143.807 | AK Ästhetik und Kunsttheorie:

Perfomativität und Raum in den Künsten

Konzept und Leitung:

Alexandra Anna Strohmaier, Anselm Wagner

Spätestens mit dem sogenannten spatial turn am Ende der 1980er Jahre setzte sich in der kulturwissenschaftlichen Forschung die Einsicht durch, dass Räume nicht naturgegeben sind, sondern durch soziale und ästhetische Diskurse und Praktiken performativ hergestellt werden. Die Lehrveranstaltung widmet sich im ersten Teil den theoretischen Implikationen und analytischen Potentialen performanz- und raumtheoretischer Ansätze anhand der Diskussion ausgewählter Schlüsseltexte. Im zweiten Teil erfolgt die Anwendung der erarbeiteten Zugänge auf Fragestellungen der Architekturtheorie, der Literatur- und Kunstwissenschaften.

Das Seminar findet im Rahmen des Jahresthemas „Performativität“ der interuniversitären Kooperation KUWI Graz statt.

143.810 | AK Entwurfstheorie

Konzept und Leitung:

Daniel Gethmann

Die Vorlesung AK Entwurfstheorie behandelt Theorien und Methoden des architektonischen Entwerfens. Sie diskutiert Entwurfsmethoden der Gegenwartsarchitektur und stellt innovative Verfahren vor, die im Zusammenhang der Vorlesung konkret erprobt werden können. Die Vorlesung fasst das Entwerfen als eine grundlegende Kulturtechnik auf und untersucht den Beitrag von Medien und Techniken der Darstellung zum Entwurf.

SS 2018

143.777 | Projektübung

Design a Fiction

Konzept und Leitung:

Daniel Gethmann, Petra Eckhard

WS 2017/18

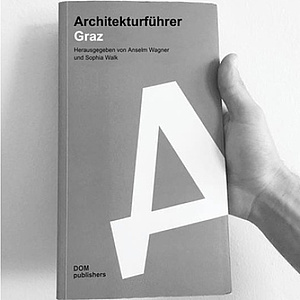

143.777 | Projektübung

Architekturführer Graz

Konzept und Leitung:

Anselm Wagner, Sophia Walk

„Architekturführer von DOM publishers helfen zu verstehen, dass die Architektur einer Stadt mehr ist als die Summe ihrer Sehenswürdigkeiten.“ Verlag DOM publishers, Berlin

Das Ziel dieser Projektübung ist die Erstellung eines Architekturführers von Graz, der alle Epochen vom Mittelalter bis in die Gegenwart behandelt und im renommierten Berliner Verlag DOM publishers erscheinen soll. Die Studierenden lernen Recherchemethoden in der Architektur, erwerben Kenntnisse über das stadtgeschichtliche und kulturelle Erbe von Graz, beschäftigen sich mit dem Medium Architekturführer und üben das Schreiben von architekturkritischen Texten.

143.810 | AK Entwurfstheorie

Konzept und Leitung:

Daniel Gethmann

Die Vorlesung gibt einen Überblick über Entwurfsansätze und Entwurfstheorien des Konstruktivismus. Die Methoden der Formfindung und der Steuerung von Entwurfsprozessen insbesondere im russischen Konstruktivismus werden anhand von spektakulären Entwürfen nachvollzogen, die bis heute wichtige Referenz- und Studienprojekte für neue Entwürfe bilden. Im zweiten Teil der Vorlesung geht es um die Bezüge, die zwischen Konstruktivismus und Dekonstruktivismus bestehen, sowie um die Entwicklung von architektonischen Entwurfsmethoden in der Gegenwart, die von konstruktivistischen und dekonstruktivistischen Ansätzen gelernt haben.

143.828 | AK Kunstwissenschaft

Metamoderne

Konzept und Leitung:

Anselm Wagner, Rosemarie Brucher

Im Rahmen von KUWI Graz.

Mit dem Begriff „Metamoderne“ (Timotheus Vermeulen u. Robin van den Akker) wurde eine neue Epochenbezeichnung für die Gegenwart gefunden. Die Metamoderne unterscheidet sich von der Postmoderne durch eine neue Ernsthaftigkeit, politisches Engagement und eine Kultur des Affekts, in der aber die postmodernen Charakteristika Ironie, Relativismus und Zweifel aufgehoben bleiben. Als zentrales Indiz der Metamoderne gilt eine neue Romantik in den Künsten, wie man sie etwa in der Architektur von Herzog & de Meuron, der Kunst von Olafur Eliasson oder den Filmen von Wes Anderson findet.

Das Seminar wird die zentralen Texte zur Metamoderne diskutieren und die Brauchbarkeit dieses Begriffs für Architektur und bildende Kunst untersuchen.

143.804 | AK Architekturtheorie

Theorie des Wohnens

Konzept und Leitung:

Antje Senarclens de Grancy

Gibt es „richtiges“ und „falsches“ Wohnen? Kann man Wohnen lernen? Anhand von Quellentexten des 19. und 20. Jahrhunderts erschließen wir im Seminar Bilder und Vorstellungen, welche die umkämpften und verhandelten Konzepte des „modernen Wohnens“ geprägt haben und immer noch wirksam sind. Der Fokus liegt dabei auf den Beziehungen zwischen den ArchitektInnen, die Wohnräume konzipieren, und den BewohnerInnen, die sich diese Räume aneignen. Im Speziellen werden uns frühe Positionen interessieren, die kritisch auf normierende moderne Wohnvorstellungen und deren gesellschaftliche Durchsetzung reagieren.

SS 2017

143.777 | Projektübung

The Canary Re-Treat

Contextual Architecture

Konzept und Leitung:

Daniel Gethmann, Petra Eckhard

143.828 | AK Kunstwissenschaft

Ludwig Mies van der Rohe

Konzept und Leitung:

Anselm Wagner

Im Rahmen des Seminars wird eine Exkursion nach Deutschland und Tschechien angeboten. Unter anderem erhalten wir die Möglichkeit, die Neue Nationalgalerie in Berlin, die derzeit renoviert wird und für Besucher gesperrt ist, exklusiv mit einem Mitarbeiter vom Büro Chipperfield zu besichtigen. Aus organisatorischen Gründen gibt es nur 15 Plätze!

Die Eckdaten der Exkursion sind folgende:

DO, 11.05. – Abreise Graz nach Stuttgart

FR, 12.05. – Stuttgart, Weissenhofsiedlung

SA, 13.05. – Krefeld, Haus Esters Haus Lange

SO, 14.05. – Berlin, Haus Lemke

MO, 15.05. – Berlin, Neue Nationalgalerie

DI, 16.05. – Brünn, Villa Tugendhat

Die Kosten belaufen sich auf ca. 320€ (Fahrten, Eintritte, Nächtigungen inklusive)

WS 2016/17

143.777 | Projektübung

wert/schätzen

Ein Haus als Exempel

Konzept und Leitung:

Antje Senarclens de Grancy, Sophia Walk

Worin bestehen für uns Wert und Qualität eines Gebäudes? Wer schreibt einem Haus welche Bedeutung zu? Und wie kommt es zur (politischen) Entscheidung für Erhalt oder Abriss? Am aktuellen Beispiel eines 1937 errichteten modernen Wohnhauses werden in der Projektübung kollektive und individuelle Prozesse der Auf- oder Entwertung, der Bedeutungszuschreibung und des Umgangs mit Bauten der Zwischenkriegszeit kritisch hinterfragt und die gesellschaftspolitischen Gründe dafür untersucht. Haus Albrecher-Leskoschek, entworfen von dem 1943 von den Nationalsozialisten ermordeten Grazer Architekten Herbert Eichholzer, steht für eine fragile Seite der heute als unmenschlich in Verruf geratenen architektonischen Moderne. Der Abriss des Gebäudes zur Erweiterung des LKH-Areals steht unmittelbar bevor.

Wir erkunden das Haus mit seiner Geschichte und räumlichen Qualität, den Transformationen und der städtebaulichen Situation, dokumentieren es mit künstlerischen und fotografischen Methoden und gehen den Hintergründen der Nichtbeachtung und Wiederentdeckung, der symbolischen Aufladung sowie des Ein- und Ausblendens im öffentlichen Diskurs nach.

143.809 | AK Kulturwissenschaften

Konzept und Leitung:

Daniel Gethmann

Das Seminar AK Kulturwissenschaften ist ein Wahlfach der Projektübung 155.777 des Instituts für Zeitgenössische Kunst und nur im Zusammenhang mit der Anmeldung für diese Projektübung zu besuchen. Das Seminar untersucht unterschiedliche Ebenen der Wahrnehmung und der Montage zeithistorischer Bilddokumente in ausgewählten Filmen von Harun Farocki.

143.810 | AK Entwurfstheorie

Konzept und Leitung:

Daniel Gethmann

Die Vorlesung AK Entwurfstheorie behandelt Theorien und Methoden des architektonischen Entwerfens. Sie diskutiert Entwurfsansätze der Gegenwartsarchitektur und ermöglicht es den TeilnehmerInnen, innovative Verfahren näher kennenzulernen und nachvollziehen zu können. Im Verlauf der Vorlesung werden architektur- und designtheoretische Perspektiven auf konkrete Entwurfsabläufe und methodische Werkzeuge vorgestellt, die Anregungen zur Entwicklung einer eigenständigen Entwurfshaltung geben.

Wird Architektur von Bernard Tschumi als die Materialisierung von Konzepten definiert, dann besitzt die Entwicklung dieser Konzepte einen hohen Stellenwert im Entwurfsprozess. Die Vorlesung AK Entwurfstheorie stellt in diesem Semester formale, typologische, diagrammatische und assoziative Verfahren und Beispiele aus architektonischen Entwurfsprozessen vor, die bei der Entwicklung architektonischer Konzepte eine Rolle spielen.

SS 2016

143.777 | Projektübung

Metamodernism: A cultural Cartography of the Present

Konzept und Leitung:

Timotheus Vermeulen, Anselm Wagner

Verpflichtende Wahlfächer zur Projektübung:

143.807 AK Ästhetik und Kunsttheorie (Postmodernism)

143.815 Theorie und Praxis d. Architekturvermittlung (Exhibiting Architecture)

143.827 | AK Kunstgeschichte Ostasiens:

Architektur und Gartenkunst Japans

Konzept und Leitung:

Werner Frank

Ziel der Vorlesung ist es, die unterschiedlichen Baustile im Zusammenhang mit den dazugehörigen Gärten zu veranschaulichen und so einen Einblick in die Geschichte Japans und Chinas auf kunsthistorischer Ebene zu gewährleisten, ebenso wie die Unterschiedlichkeit der beiden Länder in Bezug auf ihre Gartenarchitektur herauszuarbeiten.

In Japan stehen Gebäude und Garten in Harmonie zueinander. Ändern sich im Laufe der unterschiedlichen Epochen die Baustile, so sind damit untrennbar auch Veränderungen im Gartenbau gegeben. Die Betrachtung und Nutzung eines Gartens wirkt sowohl meditativ als auch inspirativ und je nach Verwendung der Materialien, wirkt die Einheit von Gebäude und Garten von Schlicht bis pompös.

143.807 | AK Ästhetik und Kunsttheorie

Konzept und Leitung:

Petra Eckhard

143.809 | AK Kulturwissenschaften

Konzept und Leitung:

Daniel Gethmann

WS 2015/16

143.777 | Projektübung

Ein Flüchtlingslager in der Südsteiermark

Konzept und Leitung:

Antje Senarclens de Grancy, Anselm Wagner

143.804 | AK Architekturtheorie

Avantgardetheorien der Moderne

Konzept und Leitung:

Gunther Reisinger

Über den Vergleich maßgeblicher Architektur- und Kunsttheorien mit zeitgleichen Künstlerproklamationen werden die Wandlungen des Avantgarde-Begriffs in der Architektur und der Bildenden Kunst der Moderne thematisiert. Hierzu bietet der gewählte Zeitrahmen von 1800–1960 aufgrund vielfältiger Fremd- bzw. Selbstpositionierungen und der daraus resultierenden Ismenfolge zahlreiche Referenzierungsmöglichkeiten.

Vor diesem Hintergrund erarbeiten wir genre-übergreifende Differenzierungen des für die Klassische Moderne als konstituierend angesehenen Neuerungs-Prinzips und diskutieren dessen Umlegungsmöglichkeiten auf aktuelle theoretische Verständnisse und angewandte architektonisch-künstlerische (Um)Setzungen.

Es werden Theorien und Proklamationen u.a. von Philipp Otto Runge, Richard Wagner, F.T. Marinetti, Velimir Khlebnikov, Tristan Tzara, Antonio Sant’Elia, Wassily Kandinsky, Adolf Loos, Marcel Duchamp, André Breton, Le Corbusier, Walter Gropius, Frank Lloyd Wright oder WAI-Architecture behandelt.

143.810 | AK Entwurfstheorie

Konzept und Leitung:

Daniel Gethmann

Die Vorlesung AK Entwurfstheorie behandelt Theorien und Methoden des architektonischen Entwerfens. Sie diskutiert Entwurfsansätze der Gegenwartsarchitektur und ermöglicht es den TeilnehmerInnen, innovative Verfahren näher kennenzulernen und nachzuvollziehen. Die Vorlesung fasst das Entwerfen als eine Kulturtechnik auf, die mit dem Gebrauch von Entwurfswerkzeugen, Modellen und Entwurfsstrategien zusammenhängt. Im Verlauf der Vorlesung werden architektur- und designtheoretische Perspektiven auf konkrete Entwurfsabläufe und methodische Werkzeuge vorgestellt, die Anregungen zur Entwicklung einer eigenständigen Entwurfshaltung geben.

143.828 | AK Kunstwissenschaft

Architektur des Theaters

Konzept und Leitung:

Antje Senarclens de Grancy

Begleitend zur Projektübung „Schaubühne Graz“ am Institut für Gebäudelehre wird in diesem Wahlfach der Frage nachgegangen, wie das Agieren der SchauspielerInnen, die Aufführungspraxis und der gebaute Raum miteinander zusammenhängen. Dazu werden Texte und Konzepte analysiert, die in verschiedenen Phasen des 20. Jahrhunderts darauf zielten, die Form des traditionellen bürgerlichen Theaters zu überwinden und die Bühne neu zu denken (Meyerhold, Gropius, Piscator etc.). Textstudium und Diskussion bilden die Grundlage dafür, ein Problembewusstsein für die Bauaufgabe Theater zu entwickeln und zu schärfen. Darauf aufbauend wird an kurzen Texten zu den eigenen Entwürfen gearbeitet.

143.777 | Projektübung

Narrative Architecture: Thomas Pynchon's House

Konzept und Leitung:

Petra Eckhard, Daniel Gethmann

Gebundene Wahlfächer:

143.803 Workshop Entwurfspraktiken, Michael Hieslmair

143.807 AK Ästhetik und Kunsttheorie

143.777 | Projektübung

Digitales Lexikon architektonischer Modebegriffe

Konzept und Leitung:

Ana Jeinić, Anselm Wagner

Gebundene Wahlfächer:

Links:

Schlusspräsentation

Website mit den Ergebnissen

143.810 | AK Entwurfstheorie

Konzept und Leitung:

Daniel Gethmann

Die Vorlesung AK Entwurfstheorie behandelt grundlegende Theorien und Methoden des architektonischen Entwerfens und bezieht sich dabei auf Analysen von Entwurfsansätzen in der Gegenwartsarchitektur. Die Vorlesung fasst das Entwerfen als eine Kulturtechnik, die mit dem Gebrauch von Entwurfswerkzeugen, Modellen und Strategien zusammenhängt. Im Verlauf der Vorlesung werden architektur- und designtheoretische Perspektiven auf konkrete Entwurfsabläufe, sowie auf die Techniken und Medien diskutiert, die der Entwicklung einer architektonischen Entwurfsidee dienen.